A propósito del nombre de la ciudad de México (primera parte)

- Detalles

-

Creado: Viernes, 01 Abril 2016 06:43

-

Escrito por Felipe I. Echenique March

-

Visto: 12209

[1]

Preguntaron los nuestros por gestos y señas cuál era el nombre de la provincia entera. “Yucatán”

respondieron aquellos, palabra que en su lengua vale tanto como “no os entiendo”;

mas como los españoles creyeron que tal era el nombre de la región,

resultó que en virtud de este impensado suceso se le dio

y dará eternamente a aquellas partes el nombre de Yucatán.[1]

Esta sentencia fue escrita entre 1521 y 1525 por Pedro Mártir de Anglería, en la parte media del libro primero de la “Cuarta década”, en su obra Décadas del Nuevo Mundo. Lo sancionado por quien es considerado el primer cronista de la Conquista, se convirtió en regla casi absoluta al momento de establecer nuevos topónimos en los territorios con los que se iban encontrando los recién llegados. Un ejemplo más, entre muchísimos otros, es la permanencia en la designación de “Indias Occidentales” para todo lo que después fue llamado por otros “América”, lo que da cuenta de una actitud terca, aun y cuando la realidad, como se aprecia en el caso de Yucatán, obligara a abandonar aquellas primeras denominaciones.

El lector actual no puede esperar una literalidad absoluta, pues hubo cambios en la manera de grafiar los nombres de las ciudades, pueblos, provincias, personas, etcétera; pero aun con ello quedaron algunos aires de las designaciones adoptadas por los conquistadores: Zempoala (Cempoal), Tlaxcala (Tascala o Tascaltecal), Cholula (Churultecal), Huejotzingo (Guasucingo o Guasuçingo), Huaquechula (Buacachula), Texcoco (Tescucu), Churubsco (Huchilohuchico), Ixtapalapa (Yztapalapa), Izúcar (Yzcucan), Texcoco (Tesuacan), Culhuacán (Caluaalcan), Acolman (Acuruman), Otumba (Otumpa), y otras que permanecieron iguales como Chalco, Tacuba, etcétera. Al respecto, faltan estudios filológicos sobre las designaciones y escritura de nombres en aquellos primeros años de conquista y dominación española, y las maneras y modos en que terminaron siendo conocidos por las generaciones subsecuentes.

Lo anterior lo traigo a cuenta porque, de acuerdo con la información de que dispongo, sólo hay un caso relevante en que no se cumplió lo registrado por Anglería. Me refiero al nombre de la ciudad de Temixtitan o Temistitan, después Tenuxtitlan o Tenoxtitlan, que se terminó escribiendo y nombrando Tenochtitlan, para luego ser llamada y consagrada como ciudad de México.

Es probable que un buen número de lectores se sorprenda con dicha afirmación y otros, con mueca socarrona, señalen que en todo caso era Mexico-Tenochtitlan, pues así está escrito en muchos libros de historia, desde los primeros tiempos. Ante tal posición, que respeto, señalo la necesidad de explorar otras posibilidades para validar o invalidar las percepciones que tenemos del pasado. Pero vayamos con calma, pues intentaré explicar mi punto.

Foto de Eduardo Miranda / Proceso

Temixtitan, ¿la ciudad de Cortés?

El español más importante en la Conquista fue, sin duda, Fernando Cortés, a quien, por alguna extraña razón no suficientemente explicada, todos conocemos como Hernán Cortés. Él fue quien, en sus llamadas Cartas de Relación, dio a conocer en Europa los nombres y circunstancias de lo que estaba en proceso de dominación en lo que bautizó como la Nueva España. Para no detenerme mucho en detalles, sólo señalo que consignó y dio a conocer al llamado mundo occidental, por medio de la publicación de la Segunda, Tercera y Cuarta Carta de Relación, en 1522, 1523 y 1524, respectivamente, que la principal ciudad de todas las que estaba poniendo bajo el dominio castellano era la llamada Temixtitan.

Cortés no varió la manera de escribir ese sustantivo hasta 1536, es decir, durante más de una década. Inclusive así se escribió en los primeros documentos que Carlos V le envió al capitán de la Conquista, y aun el cabildo de la ciudad asumió esa manera de escribir dicho nombre, como iremos viendo a través de este trabajo.

El cambio de escritura y sus diversas variantes en tal sustantivo todavía está por estudiarse, aunque considero que mucho tuvieron que ver, en un primer momento, los editores de allende el océano, con su continuación hasta los siglos XIX y XX en ambos continentes, lo que se percibe en documentos de muy variada índole, Así, quienes marcaron la pauta en la manera de grafiar el nombre de modo distinto a como lo hizo Cortés fueron los editores de las penínsulas ibérica e itálica.

La ciudad de Temixtitan, según refirió el extremeño, estaba rodeada de otras tantas ciudades, ya fuese dentro de las mismas lagunas o en sus riberas externas y, todas las cuales, formaban lo que para él “débese decir de la manera de Mexico, que es donde esta ciudad [Temixtitan] y algunas de las otras que he hecho relación están fundadas, y donde está el principal señorío de este Mutezuma. La cual dicha provincia es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras, y lo llano de ella tendrá en torno hasta sesenta leguas, y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en torno más de cincuenta leguas”.[2]

Nótese que en el escrito de Cortés está claramente indicado el nombre de la ciudad de Temixtitan, y que propone que la provincia geográfica y humana que la circunda debe llamarse Mexico, sin acento, y así permaneció escribiéndose hasta el siglo XVIII. Dicha propuesta de designación no anula el nombre de la ciudad, que queda incluida, pero no subsumida y mucho menos equiparable.

La enunciación secuencial de esos dos sustantivos, Temixtitan y Mexico, no hace un compuesto, sino un binomio, con dos nombres diferenciados con significados propios. No obstante que el propio Pedro Mártir de Anglería, en el libro segundo de la “Octava década”, mencionó, sin aportar más datos, que podían ser equiparables cuando escribió “en la lagunosa y gran ciudad de Tenustitan, por otro nombre Mexico, capital de muchos reinos”,[3] esa equivalencia no quedó plasmada en otros documentos. El porqué de la propuesta de Cortés puede esperar a ser tratado en otro momento, ya que lo primero que había que mostrar es que lo expresado por él fue efectivamente una propuesta: llamar a la provincia que circundaba a la ciudad de Temixtitan como Mexico, y que en tal sentido tuvo seguidores y detractores.

Fuente: www.laotraopinion.com.mx

Las datas o el eslabón perdido

Al no contar con documentos específicos, la historiografía tradicional no se ha ocupado de este asunto, por lo que me di a la tarea de buscar fuentes históricas que permitieran dilucidar la cuestión en los distintos niveles en que se despliega. En la búsqueda de esos materiales, caí en la cuenta de que si ahí no había mucho de dónde escoger, sí había harto donde expurgar de entre las datas de los documentos menudos que se produjeron en los primeros treinta años de conquista y dominación española.

Esos pequeños datos, las datas, que indican día, mes, año y lugar donde se elabora o a donde se envía cualquier documento, son una verdadera mina de conocimientos. Es incuestionable que son importantes, pues ubican a los actores en tiempo y lugar. Esa posición es indispensable, pues sin ella no habría un registro histórico de lo que produjeron, por una parte, conquistadores, estantes, mineros, comerciantes, funcionarios reales, locales o religiosos a través de cartas, actas y escrituras de todo género, y por otra, lo que consignaron Carlos V, su madre Juana, el Consejo de Indias e incluso particulares en las reales cédulas, provisiones, mandamientos o cartas que se dirigieron a quienes residían en lo que reconocieron debería llamarse Nueva España.

En un trabajo que recién concluí y espero pronto se publique, inserté un apéndice con las datas de más de mil documentos de las primeras tres décadas de vida colonial, y que en buena parte son el soporte de este breve escrito, en el que, evidentemente, no es posible mostrar ni una milésima parte de lo trabajado.

Las datas sólo se emplean para localizar y ubicar la individualidad de cada uno de los documentos. Sin embargo, esa operación natural y neutra no es la que se deja ver en lo que tiene que ver con el nombre de la ciudad de Temixtitan, la cual, de una u otra manera, se oculta o se borra, para sólo dejar constancia de su existencia en los libros de historia.

Los casos son muchos, imposible reseñar mis hallazgos, baste poner como ejemplo emblemático. Cualquier edición moderna o referencia al escudo de la ciudad que, inmediatamente se le designa como de México sin ningún otro añadido, no corresponde con los sustantivos que consignaron la cédula que envió Carlos V, fechada el 4 julio 1523 en Valladolid, a la “gran ciudad de Temistitan-Mexico”, para otorgarle su escudo.

Aún más, en el primer libro autógrafo del cabildo de la ciudad, en la parte final, donde se insertaron distintas cartas, cédulas y provisiones, se localiza la copia más antigua de tan emblemático documento, y en cuya parte superior del mismo se lee “escudo de armas que se dio a esta gran ciudad de Temistitan.”

Esa manera de “editar” el pasado es recurrente y la encontramos, entre otros tantos casos, en la edición misma de las actas del cabildo de la ciudad, así como en los trabajos que las han analizado. En los títulos de unos u otros, el nombre que da cuenta de la ciudad es México, pese a que en el libro primero, en su primera página, se encuentra el siguiente enunciado “1°, es en el año de 1524 lunes 6 de marzo de 1524”, luego está una corrección que hizo Antonio Espinoza de los Monteros sobre que la fecha era el 8 y no el 6, refrendada con su firma, para luego establecer: “En la gran ciudad de Temixtitan…”, lo cual indica que así se le llamaba a la ciudad y no de otra manera.

Ese primer señalamiento ya anuncia que no es tan fácil tratar las datas de los documentos, pues muchas de ellas están ocultas en alguna parte de los mismos, pero no en lo títulos que los identifica; esto es, no es fácil reconocer las datas, sobre todo de ubicación geográfica, pues a editores, estudiosos e incluso archivistas y bibliotecarios les ha parecido, supongo que pensando en la comodidad de todos, que era mejor actualizar la referencia geográfica.

Esto implicó, aun muy poco después de esos primeros treinta años de vida colonial, sobreponer en caratulas, interiores de documentos, estantes, ramos, fondos e inclusive en títulos de documentos que se editan, o de las historias que se cuentan, la designación con que finalmente se le nombró a la ciudad de México, dejando en el olvido, aunque quizás para la historia, la de ciudad de Temixtitan, así, en solitario, que tuvo vigencia por más de quince años para los que vivían en la Nueva España, y aun por un poco más tiempo para la Corona de Castilla y Aragón.

Después de sortear dificultades y superar lo que he llamado síndrome de actualización archivística y editorial, en la documentación que he cotejado y analizado para conocer cómo fue llamada por los españoles, en ambos lados del Atlántico, nuestra actual ciudad de México durante los primeros años de la Conquista, he podido distinguir grupos, diferencias, similitudes, ritmos y momentos de quiebre que, en un principio, sugieren que la Corona de Castilla y Aragón siguió la propuesta de Fernando Cortés, al utilizar entre 1522 y 1548 el binomio Temixtitan-Mexico para referirse a la ciudad y provincia que la circunda.

Esa referencia unida no choca con el reconocimiento de la sustantividad de la propia ciudad de Temixtitan, tal como vemos que se usó cuando a Cortés se le reconoció y nombró en Valladolid, el 15 de octubre de 1522, “gobernador e capitán general de toda la tierra e provincias de la dicha Nueva España e de la dicha cibdad de Temistitan, e que hayáis tengáis la nuestra justicia civil e criminal.”[4]

Lo anterior implica el reconocimiento de la singularidad de la ciudad enmarcada en una provincia geo-humana compleja, que el capitán de la Conquista describió como separada en su Segunda y Tercera Carta de Relación, pero de una u otra manera formando parte de ella, no tanto en lo físico, sino en el terreno de los vínculos sociales y políticos que mantenían todas aquellas ciudades asentabas en la dicha provincia.

Fuente: www.elle.mx

Tres momentos reconocibles

Carlos V, su madre y los de su Corte utilizaron la denominación Temixtitan-Mexico en muchísima documentación enviada a la Nueva España, por lo menos durante los primeros 26 años de Conquista. En ese lapso, podemos advertir en ciertos años detalles en la enunciación de la designación de la ciudad que no se emplearon en otros, lo cual permite establecer por lo menos tres momentos distintos.

De 1522 a 1527 no hay novedad en la enunciación; se utiliza el binomio en la manera referida, salvo algunas variantes escriturales en el primer componente, tal vez debidas –no lo he podido aclarar del todo– a usos de editores y tipógrafos.

Esa estabilidad comienza a trastocarse cuando, a finales de 1527, se enuncia por primera vez el nombre de la ciudad como de Mexico, en solitario. A partir del 29 de noviembre de ese año se comienza a deslizar, muy ocasionalmente, ese sustantivo como única referencia, aunque no se abandonó del todo Temixtitan-Mexico, que siguió estampándose, con la singularidad ya advertida de su complejidad, en reales cédulas, provisiones, mandamientos, etcétera, pero acompañado en renglones subsecuentes con el de ciudad de Mexico.

Esa enunciación del binomio, con subsecuentes y esporádicas menciones a la ciudad de México dentro de los mismos documentos, llega con cierto ritmo acompasado hasta 1534. A partir de ese año inicia el tercer momento, en que se nota un cambio no sólo en el ritmo, sino inclusive en la frecuencia con que se usa la designación ciudad de México en solitario, que conforme pasa el tiempo se va convirtiendo en más usual en detrimento del binomio, que aun y con su disminución no deja de estamparse por lo menos hasta 1548.

Ese extraño ciclo de acompañamiento y seguimiento: binomio, enunciación en solitario del sustantivo Mexico, llegó a su fin el 24 de julio 1548, cuando se le expidió el título de muy noble, insigne y muy leal ciudad de Mexico. La solicitud de semejante título la había llevado, como bien se advierte al principio del documento, el procurador Alonso de Villanueva, en Nombre de la Ciudad de Tenoxtitlan-Mexico de la Nueva España.

A partir de ese documento la Corona ya no volverá a usar Temixtitan-Mexico salvo en contadas ocasiones, como cuando quería dar cuenta de que alguna vez así se le designó a la ciudad y su provincia.

Fuente: www.alef.mx

Tensiones entre ambos lados del Atlántico

Lo anotado hasta ahora me hizo pensar en una posible tensión, no manifiesta expresamente, entre diferentes instancias firmantes al momento de designar, ya bajo el nombre de la provincia, a la ciudad. Esa indecisión se exacerba a partir de 1534, cuando las referencias en solitario de ciudad de Mexico aumentan exponencialmente. Entonces, ¿qué faltaba para que procediera el cambio de manera definitiva y se pusiera fin a las ambigüedades?

Si la masa documental que he trabajado deja ver en un primer momento que los años de 1527, 1534 y 1548 marcan sutiles diferencias en la manera de designar a la ciudad, al observar con detenimiento se percibe que esas variaciones tienen que ver también con hechos y acciones que cambiaron la correlación de fuerzas entre la Corona y los conquistadores —incluyendo, desde luego, a Cortés—, estantes, mineros y comerciantes de la ciudad de Temixtitan.

Recordemos que justamente a finales de 1527 se nombró a la primera Audiencia y se designó a fray Juan de Zumárraga como obispo electo de México. Imposible tratar aquí todas las implicaciones que esto tuvo para los habitantes de la Nueva España, aunque algunas en particular se relacionan más directamente con nuestro tema. Para corregir errores hay que advertir que la propia Audiencia se designó como Real Audiencia de la Nueva España, por lo que la denominación de México vendría mucho después, cuando se estableció otra Audiencia, la de la Nueva Galicia.

Por otra parte, la designación de “obispado de México” no refiere específicamente que se asentaba en la ciudad de dicho nombre, pues en ese tiempo así no se le designaba, según se colige de la información reunida, y por lo tanto más tendría que ver con la utilización del término en su contexto provincial —tal y cual lo hicieron los franciscanos al establecer su provincias del Santo evangelio de México en 1526—, para distinguirlo del primer obispado erigido en la Nueva España: el Carolino o Carlonense, cuyo pastor era fray Julián Garcés y que comprendía, en esa aún mal conocida geografía, desde Yucatán hasta Tlaxcala. Mientras que el de México se extendería hacia el noroccidente de la provincia de México (incluyéndola, claro está) y cuya ciudad central era Temixtitan.

En la correspondencia de Zumárraga, si bien en la primera larga carta que le escribió al rey en 1529 en distintas partes refiere lo sucedido en la ciudad de Mexico, termina datando en la gran ciudad de Tenuxtitan Mexico. Él mismo firma una carta donde se ubica en la ciudad Tenuxtitlán, fechada el 6 de marzo de 1530, pero existe otra que firmó el notario público apostólico relativo a la excomunión de los oidores Matienzo y Delgadillo, fechada el 10 de febrero de 1531 en esta gran ciudad de Temixtitan.

No se piense que Zumárraga comenzó a usar la designación de la ciudad de Mexico, pues ya antes en una provisión real que involucraba el accionar conjunto de autoridades civiles y eclesiásticas para tratar asuntos concernientes a Cortés, dada en Madrid el 5 de abril de 1528, el rey en más de una ocasión refirió la designación de la ciudad de Mexico, aunque en reales cédulas postreras o mandamientos volvió a usar el binomio Tenuxtitlan Mexico.

Ya señalé que esa manera de proceder en la designación de la ciudad en la documentación proveniente de la península va construyendo la sensación de que existe una acción dubitativa, o una tensión que no termina de resolverse hasta por lo menos 1534, cuando se nota que de nueva cuenta dos hechos la exacerban, al hacerse más presente la designación en solitario de ciudad de Mexico.

El primero tiene que ver con la asignación que Carlos V, el 19 de junio de 1534, dio a la ciudad de cinco leguas territoriales y de jurisdicción civil y criminal. En dicha cédula es la primera vez que noté que la Corona refiere a la ciudad de Mexico para que acate una orden. Es un matiz, pero no debió ser menor para la ciudad, o mejor dicho para los miembros del cabildo, que se sabían representantes de todos los habitantes y en tal sentido se asumían como ciudad. En consecuencia y como acto curioso en lo que hoy podríamos llamar alcance a la orden dada por el rey para delimitar la jurisdicción de la ciudad, dataron el acta correspondiente en Mexico, Tenuxtitan, Mexico. Nótese el trasvase del término de la provincia a un primer plano, pero no se dejó de usar el binomio que empleaba la Corona.

El otro hecho relevante tuvo lugar en Roma, el 9 de septiembre de 1534, con la expedición por Clemente VII de la bula para erigir la catedral de México:

[…] a dichos Reinos esté el insigne lugar de México, y a el rededor haya un dilatado, distinto, y capacísimo territorio, que tendrá más de 20,000 vecinos o habitantes, de los cuales haya muchos fieles, así nuevamente convertidos, como otros extranjeros, que van a habitar y residir allí de distintas partes del mundo; y en dicho lugar de México haya entre otras iglesias, monasterios, y lugar píos erigidos con la devoción de los Reyes y de dicho Capitán; y que existe una Parroquial bajo de la invocación de la Bienaventurada Virgen María, de muy buena fábrica y edificio, a la que acuden todos los fieles, como a su parroquial, para oír las misas y demás divinos oficios y recibir los santos sacramentos; y deseando en grande manera el mismo Emperador Carlos, que aquella Iglesia Parroquial se erija en Catedral y el lugar de México en Ciudad: Nos habiendo tomado en este particular el discreto consejo de nuestros venerables hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana,… erigimos e instituirnos el lugar de México, y su Parroquial Iglesia, en Catedral, con la misma advocación de Santa María, para que haya un Obispo Mexicano, y pase a México […].[2]

“y el lugar [provincia] de México en Ciudad”. Al leer y releer esta frase me di cuenta que posiblemente el llamamiento de Clemente VII, consultado con los cardenales, era la clave para elucidar qué es lo que durante años se había esperado para llamar así, sin ningún tipo de duda, a la principal ciudad del virreinato de la Nueva España y no como había sido denominada en un principio.

El libro del cabildo de la ciudad de Temixtitan comenzó sus registros el 6 (sic) de marzo de 1524 y hasta el 25 de septiembre de 1528 no se usó en ninguna acta el nombre de ciudad de Mexico. Sólo en esa acta se consigna dicha designación, como una extrañeza, que va dejando de serlo conforme se van acercando 1534 y ya después de 1536 será una casualidad volver a encontrar la designación primigenia con que se abrió la data de los libros de actas del cabildo.

Por otra parte, no deja de llamar la atención que en las páginas y libros autógrafos de las actas del cabildo que he podido revisar, hasta por lo menos 1536, sólo en el primer volumen y en la primera acta tiene la indicación del nombre de la ciudad de Temixtitan. En las actas que siguen y aun cuando se inicia otro año, se echa de menos la ubicación del cabildo, esto es, la consignación del nombre de la ciudad donde estaba actuando. Lo que quiere decir, incuestionablemente, que se estaba de acuerdo en que la denominación de la ciudad era Temixtitan, con sus variantes escriturales, hasta por lo menos 1536.

Además de lo señalado, cabe advertir, para que no queden dudas, que en algunas actas, no muchas, de 1524 a 1528 se consigna que se está en la ciudad de Temixtitan, sobre todo cuando se refiere el recibimiento de los nuevos vecinos, la presentación de funcionarios ante el cabildo o cuando éstos tienen que tratar algún asunto frente a otros funcionarios. Sólo después de 1529 se ira notando que en ciertas actas, tampoco muchas, se comienza a introducir, como si fuera algo casual —y, por cierto, extraño al lenguaje usado en las actas del cabildo— la designación de ciudad de Mexico.

Al buscar rasgos de diferencias o similitudes dentro de las actas del cabildo encontraríamos la inserción del binomio Temixtitan Mexico, pero ello ocurre porque se estaban refiriendo a documentos que venían de la Corte.

Independientemente de lo anterior, es claro que sólo después de 1529, sin ninguna explicación de por medio, se comienza a introducir en algunas actas el nombre de ciudad de Mexico, sin que ello implique que en actas posteriores sea una continuidad, sino en todo caso una discontinuidad, pues en otra tantas se estampaba el referente de ciudad de Tenoxtitlan, que es la nueva forma de grafiar el nombre de la ciudad y que al parecer es la manera en que lo hizo la Corona de Castilla después de 1525. No sabemos por qué de esa mudanza, pero el hecho es que contrasta con la manera como Cortés siguió escribiendo el nombre de la ciudad.

Así que a partir de 1529 lo que venía siendo una constante en el cabildo de sólo referir la ciudad de Temixtitan, salvo tres ocasiones donde se menciona ciudad de Mexico, como de manera accidental, comienza a cambiar su proporcionalidad y accidentalidad; esto es, pese a lo escaso de las menciones, se inicia una tendencia inversa: a generalizar la designación ciudad de Mexico y a convertirse en más extraña Tenoxtitlan.

Aunque al recorrer las páginas de los libros de las actas del cabildo queda sin explicación el porqué de tan pocas menciones del nombre de la ciudad desde donde se estaba actuando, sí dejan ver que los integrantes del cabildo estaban muy atentos a la manera en que en la península se designaba a la misma, pues pareciera que hay algún tipo de acompañamiento, inclusive en la manera de grafiar, que llegó al extremo ya referido de datar Mexico, Tenochtitlan, Mexico.

En los libros índices y extractos de protocolos de la ciudad, que según la edición de Agustín Millares Carlo y José Ignacio Mantecón inician en 1524, se nota la referencia de ubicación de los estantes, vecinos, comerciantes, artesanos, funcionarios, religiosos, etcétera, que es la ciudad de Tenustitan o Tenuxtitan, sin ningún otro complemento hasta 1536. Después de ese año se consignará en los documentos la designación de Tenuxtitan Mexico, para que finalmente después de 1548 ya nada más se mencione ciudad de Mexico.

El seguimiento de las actas de cabildo y de los protocolos y su confrontación con los documentos llegados de Castilla muestra un aparente acompañamiento del cabildo y los escribanos hacia lo que establece el Consejo de Indias a través de cartas, provisiones y cédulas, que no tienen nada que ver con cómo se debería de llamar la ciudad, sino de manera indirecta y por la referencia que hace a ella, en el modo qué debe decirse y escribirse.

Conclusión

Si como he señalado, a partir de 1534 y hasta 1548 la documentación salida de la corte castellano-aragonesa hacia la Nueva España irá deslizando cada vez con mayor frecuencia la enunciación ciudad de Mexico en detrimento del binomio Temixtitan Mexico, sólo se convirtió en algo definitivo hasta siete meses después de haber fallecido Fernando Cortés, el 2 de diciembre de 1547. No he encontrado otro hecho significativo que pudiera relacionarse con la toma de decisión última para darle el nombre de la provincia de Mexico a la ciudad.

Es cierto que tal designación no le fue del todo extraña al propio Cortés, que la deslizó, tres veces, en su Tercera y Cuarta Carta de Relación, pero que finalmente dejó al rey la decisión de qué hacer con ella, lo que se constata en el material referido.

Resulta, si no del todo paradójico, por lo menos curioso que el ciclo de Fernando Cortés en lo que él llamó la Nueva España inició cuando puso a disposición de Carlos I de Castilla y Aragón y V de Alemania, como las joyas de la Corona, la principal ciudad Temixtitan y su complejo entramado geográfico y humano que para ser apreciable, él propuso que debería de llamarse Mexico, y termine con su muerte, trastocando el orden de la historia que él había impuesto, pero sin desaparecer del todo, pues el nombre de la ciudad él mismo lo había propuesto tras mano, después de designar primero a la provincia para luego ver la posibilidad de que así se llamara a la ciudad, lo que sucedió sólo después de que el capitán general dejara de existir. Después de seis meses de su deceso y doce años de que dejó de mencionar la ciudad de Temixtitan, la ciudad de Mexico cobró carta de naturalización en el mundo entero.

Las historias cuentan otras historias: la que hasta aquí he bosquejado se desprende de revisar solamente los materiales históricos que hasta ahora nadie ha tomado en cuenta para saber cómo es que llamaron los primeros conquistadores, estantes, religiosos, funcionarios civiles y religiosos la ciudad en que vivieron de 1522 y hasta por lo menos 1548.

[1] Pedro Mártir de Anglería, Décadas del Nuevo Mundo, estudio y apéndices por Edmundo O´Gorman, traducción del latín de Agustín Millares Carlo, México, José Porrúa e Hijos, 1964, vol. I, p. 398.

[2] Hernán Cortes, Cartas de relación, nota preliminar de Manuel Alcalá, México, Porrúa, 1960, p. 62/1.

[3] Pedro Mártir de Angleria, op. cit, vol. II, p. 665.

[4] José Luis Martínez, Documentos cortesianos, México, FCE, 1990, Martínez. Doc. 25

[1] Profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, quien aprovecha estos renglones para agradecer muy entrañablemente el trabajo de corrección de estilo de Carlos Martínez Gordillo, quien auxilió con muy buena mano e inteligencia para que el texto tenga una mayor fluidez.

[2] Alberto María Carreño, Fray Domingo de Betanzos, fundador de la Nueva España, de la venerable orden dominicana, 2ª. ed., México, Biblioteca Enciclopédica del Estado de México, 1980, pág. 266.

Mariátegui y Torres Bodet: Hitos de un desencuentro intelectual

- Detalles

-

Creado: Viernes, 01 Abril 2016 06:43

-

Escrito por Ricardo Melgar Bao

-

Visto: 11690

Los derroteros de la antropología e historia intelectual son varios, son más accidentados que complejos, algunas veces convergentes y fecundos. La experiencia acumulada viene solventando encuentros y debates fecundos. Nuestra trayectoria en este horizonte sigue decantándose, persiste en su búsqueda. Es necesario precisar los hitos que involucran a los intelectuales y sus medios de expresión colectivos (revistas, boletines y páginas culturales de diarios), así como sus contiendas y movimientos en esos corredores intelectuales que compartían y que borraban las fronteras nacionales.

Las identidades de los colectivos intelectuales tendieron a irse configurando a través de sus revistas, abriendo juego a su heterogeneidad ideológica, intelectual y artística. El nosotros, como forma de enunciación, posicionamiento y confrontación, dejó huellas sustantivas en las páginas de las publicaciones culturales, en los epistolarios, en las memorias y en las fotografías. A partir de 1919, podríamos en nuestro continente de la emergencia de un campo de interacción intelectual mediado principalmente por las revistas culturales, en el sentido que le atribuía Pierre Bourdieu, con relativa autonomía frente a sus públicos, pero que al mismo tiempo definía un sistema transnacional «de líneas de fuerza». [1]Los intelectuales y sus revistas se involucraron en la trama de contradicciones y el proceso de polarización que les tocó vivir coyunturalmente, en el seno de ese espacio social de interacción. La crítica se convirtió en el principal vehículo intelectual de confrontación. Las corrientes vanguardistas no aceptaban los viejos cánones intelectuales, apostando a modelar otros capitales culturales, nuevas jerarquías y nuevas legitimidades.

Contradicciones intelectuales en desarrollo

La intelectualidad vanguardista se movía en por lo menos cuatro direcciones: la confrontación con la generación precedente a la cual no la querían como modelo ni como espejo; la presentación pública de sus obras afirmando su voluntad de crear, innovar, ensayar y buscar; las relaciones de afinidad y confrontación entre figuras y revistas, la lucha ambivalente entre la autonomía y la conformación de un polo hegemónico asentado en alguna ciudad capital.

A finales de 1926, Alberto Hidalgo, Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges, publicaron una obra oportuna y polémica acerca de los nuevos poetas del continente. La selección lastimó el ego de los que fueron ignorados. La muestra mexicana incluyó a Juan José Tablada, Germán List Arzubide y Manuel Maples Arce –estridentistas– y a dos integrantes del grupo que llamaremos Ulises-Contemporáneos, dada la línea de continuidad existente entre estas revistas dirigidas respectivamente por: Salvador Novo y Carlos Pellicer, y el guatemalteco Luis Cardosa y Aragón. El prólogo contenía juicios equívocos:

«Nada podrá para evitarlo la política de lloriqueo y adulación que México desarrolla en el sur para que lo defendamos contra el norte. ¡Basta ya de farsas! No es posible enmendarle la plana a la naturaleza. Nuestro continente, en cumplimiento de quién sabe qué secreto designio, está formado del modo, que toda una parte debe ser sajona; toda la otra latina [léase América del Sur]» (Hidalgo, et. al., 1926: 6).

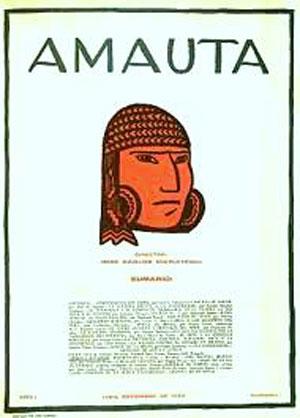

Un ríspido episodio epistolar entre Mariátegui y Jaime Torres Bodet se libró con motivo de la publicación en Amauta del prólogo de Hidalgo.[2] El mexicano replicó como inaceptables para su país las frases de Hidalgo y como censurable la actitud permisiva de Amauta.[3] En carta abierta, Mariátegui defendió a Amauta y su programa revolucionario y minimizó el exceso poético de Hidalgo y demandó a Torres Bodet una rectificación. En su réplica, el mexicano reafirmó sus asertos sobre Hidalgo y Amauta. En realidad, el debate expuso tres asuntos: las licencias literarias vanguardistas condensadas en el prólogo de Hidalgo; la política editorial de las revistas culturales; y la cuestión mexicana. La controversia de Mariátegui con Torres Bodet coincidió con la fase de expresión y definición ideológica de Amauta, la cual culminó en septiembre de 1928, al declararse socialista.

La política cultural de los intelectuales estaba a debate. Torres Bodet, al igual que la mayoría de los de su grupo en México se declaraba apolítico, en oposición a la intelectualidad estridentista y socialistas de su país, que defendía sus compromisos revolucionarios, si bien eso no les impedía recibir los generosos apoyos financieros de la élite gubernamental callista.[4] Por lo anterior, no podía simpatizar con la orientación de Amauta, ya que auspiciaba ese tipo de vanguardismo que le era ajeno.

Al enterarse de la respuesta de Torres Bodet, Mariátegui le comunicó –por vía epistolar– su molestia al intelectual hondureño Rafael Heliodoro Valle,[5] director de Revista de Revistas, solicitándole la publicación de una carta abierta dirigida al intelectual mexicano, en la que, de nuevo, demandaba una rectificación. En su respuesta, Valle prometió la próxima publicación de su carta replicante.[6]

La reacción de Torres Bodet fue excesiva y equívoca. Hizo extensiva su crítica a la intelectualidad sudamericana, homologando los prejuicios antimexicanos de Leopoldo Lugones a los ataques de José Santos Chocano contra José Vasconcelos, así como a los de Alberto Hidalgo convirtiéndolos en expresiones del « Iberoamericanismo utilitario », «que es el único de que disponen para nosotros los escritores del Sur y va más allá del límite que se marcó a sí misma la doctrina Monroe».[7] El iberoamericanismo genuino –asumido retóricamente por Torres Bodet en nombre de los mexicanos– era: «Representar a estos pueblos tan orgullosamente seguros y, sin embargo, tan débiles, es nuestra misión espiritual y también nuestro compromiso geográfico indeclinable».[8]

Torres Bodet exageró el desencuentro entre los intelectuales mexicanos y los sudamericanos. En las páginas de las revistas culturales y políticas de ambas latitudes, en así como en los correspondientes epistolarios, sobresalen las señas de hermandad y reciprocidad. Amauta no fue la excepción. La largamente documentada solidaridad de la intelectualidad sudamericana de vanguardia con México entre 1911 y 1927,[9] no puede ser enlodada por las frases hirientes de Lugones, Chocano e Hidalgo, como señaló Mariátegui en su carta replicante. Su defensa frente a los ataques de Torres Bodet optó por centrarse exclusivamente en Amauta:

Diga lo que piense de Amauta, bueno o malo –no le guardaremos por esto ningún rencor– pero no coloque en nuestro programa político, abierta y seriamente revolucionario, las arbitrarias y personales frases del bizarro poeta de Simplismo.[10]

Desenlace: entre la represión del oponente y la ventaja

La contienda epistolar se reprodujo en las páginas de Repertorio Americano, a casi dos meses de la censura de que fue objeto Amauta y de la detención policial de su director junto a varios intelectuales y dirigentes sindicales obreros bajo el cargo de participar en un imaginario «complot comunista». La carta de Mariátegui fue publicada en la edición del 6 de agosto de 1927 y la respuesta de Torres Bodet un mes más tarde, en la que solicitaba a su director «por una razón de estricta equidad, la hará usted aparecer en el mismo sitio de Repertorio en que halló acomodo a la que dio origen».[11]

El escritor mexicano –como lo hizo constar en su carta– era conocedor de que Mariátegui, bajo las condiciones políticas ya anotadas, no estaba en condiciones de responderle ni una línea más, por lo que pretendió con ventaja dar por cerrado lo que llamó irónicamente un «incidente». Se sentía ganador y se mostró condescendiente frente a su adversario silente por fuerza mayor. Aprovechó la circunstancia para aludir él y a los intelectuales peruanos que llegaron en condición de exiliados a suelo mexicano: «Ante la nobleza y el sacrificio de estos espíritus sinceros ¡cómo palidecen las diferencias que tiñe la oportunidad! Y no queda, en el corazón y en la inteligencia, sino el despertar de un alto afecto humano».[12] Lo que no menciona es que este grupo al que pertenecía Torres Bodet, le cerró las páginas a los intelectuales peruanos que vivían su exilio en la ciudad de México. Olvida igualmente, los ataques dirigidos contra los poetas peruanos Magda Portal y Serafín del Mar, por defender un arte y una literatura comprometida y revolucionaria.

Torres Bodet frente a Mariátegui, reclamó con ego alzado, ser un adalid del correcto iberoamericanismo alternativo, frente al extraviado hispanoamericanismo «utilitario», en el que incluía a la revista Amauta. Al respecto, afirmó: «…no quisiera que nadie me ganara el lugar de voluntario vehemente que ocupo».[13] La caja china develó otros compromisos de Torres Bodet y por ende otro antagonismo intelectual en desarrollo. Su celebrado iberoamericanismo, se enlazaba con el debate que propició la Gaceta Literaria de Madrid al proclamar a la capital española: meridiano de la cultura hispanoamericana. Al frente, le salió la revista Martín Fierro. Por su lado, Mariátegui y la revista Amauta se solidarizaron con la revista argentina. No podía la intelectualidad acomodaticia e hispanista convertir a Madrid, bajo la dictadura de Primo de Rivera en meridiano cultural. Bajo dicha dictadura, varios intelectuales fueron expulsados de las universidades o remitidos a la cárcel o el exilio como le sucedió a don Miguel de Unamuno. La réplica española no tardó en llegar desde varios flancos y autores, reivindicando en primer la lengua castellana, y descalificando la escritura criollo americana. Desde otro ángulo, los intelectuales congregados en torno a la Gaceta Literaria trataron de minimizar la cuestión semántica del término meridiano, al mismo tiempo que negaban la existencia de una cultura sudamericana. No faltó el despliegue de estigmas racistas: « ¡Cómo se va a entender Madrid con quienes aspiran a forjarse una cultura a base de candongueos y frases de mulato!» (E. Giménez Caballero, director de la revista); «… si no se deciden por un súbito y genial esperanto, claro es que habrán de acudir al Rastro, es decir, forjarse una lengua con materiales de derribo. Todos los diccionarios del mundo les cederán gentilmente un buen lote de género podrido» (Benjamín Jarnés). [14]

El peruano, director de la revista Amauta, pensando en términos continentales, sostuvo que existían dos polos culturales en el continente afincados uno en la ciudad de Buenos Aires y otro, en la Ciudad de México. Afirmó también que si había que elegir por uno, optaba por la segunda. Fue congruente con dicha apuesta, tenía que ver con la elección de vida intelectual. La represión y censura de que fue objeto Mariátegui lo orilló a partir de junio de 1927, a solicitarle ayuda a Samuel Glusberg, director de la revista argentina Babel, para radicarse en Buenos Aires, deseo que nunca pudo materializarse. Por su lado, Torres Bodet, al igual que el ala no nacionalista de la intelectualidad vanguardista mexicana congregados en torno a la revista Ulises dirigida por Salvador Novo, abonaba en otra dirección a favor de un México cosmopolita capaz de disputar la hegemonía en dicho campo cultural en formación, cuestionando a Martín Fierro, por no tener la mínima enunciación de un nosotros hispanoamericano, es decir, por quedar anclada en su horizonte nacional. La convergencia ideológica entre los colaboradores de Ulises y los de la Gaceta Literaria era visible en ese tiempo. Fue así que los intelectuales mexicanos de Ulises tomaron partido a favor de la revista española, y por ende, contra la revista Martín Fierro y de carambola, contra Amauta. Sus integrantes preparaban ingenuamente su presentación en Madrid, como si se tratase de la puerta de ingreso al escenario cultural europeo, [15] sin preocuparles la dictadura reinante en España. Esta misma orientación filohispanista se mantuvo a través de las páginas de la revista Los Contemporáneos a partir de 1928.[16] Sin embargo, este grupo intelectual mexicano poco podía ofrecerles a sus pares latinoamericanos. No tardó en cambiar de rumbo, preludiando el ciclo conservador al que se enlazó al ritmo de la crisis de 1929 y el giro autoritario del Callismo.

Notas

[1] Bourdieu, Pierre, Campo de poder, campo intelectual, Buenos Aires: Quadrata Editorial, 2003, pp. 11 y ss.

[2] Hidalgo, Alberto, et. al. «Índice de la nueva poesía hispano-americana». Amauta, núm. 4 (sección Libros y revistas). Lima, diciembre de 1926.

[3] De Mariátegui, José Carlos a Jaime Torres Bodet. Lima, 27 de abril de 1927; De Torres Bodet, Jaime a José Carlos Mariátegui. México, D. F., 21 de mayo de 1927. Ambas reproducidas en: Correspondencia, 1915-1930, vol. 1. Lima: Empresa Editora Amauta, 1984. (Compilación y presentación de Antonio Melis), pp. 270-271; 284-285.

[4] Jaime Torres Bodet (1902-1974) y Enrique González Rojo (1899-1939), colaboraban con Bernardo J. Gastélum, Secretario de Salubridad, mientras que Salvador Novo (1904-1974) trabajaba con José Manuel Puig Causaranc, titular del ramo de Educación. Véase: Blázquez Espinoza, José Carlos. Entrevista a Miguel Capistrán incluida como anexo I de Jorge Cuesta. Inteligencia en llamas. (Una aproximación desde la Historia Cultural). Tesis de licenciatura en Historia, BUAP, mayo de 2002, p. 152.

[5] Rafael Heliodoro Valle a Mariátegui, México, D.F., 24 de mayo de 1927, reproducida en: Correspondencia tomo I, p. 286.

[6] Ibíd.

[7] Torres Bodet, Jaime, «Iberoamericanismo utilitario», Revista de Revistas (México), núm. 880, 1927.

[8] Ibíd.

[9] Yankelevich, Pablo. Miradas australes: propaganda, cabildeo y proyección de la Revolución Mexicana en el Río de la Plata, 1910-1930. México: INEHRM, 1997.

[10] Mariátegui, José Carlos, «Entendámonos», Repertorio Americano (San José C.R.), Tomo XV, núm. 5. San José, Costa Rica, 6 de agosto de 1927, p. 79.

[11] Torres Bodet a Joaquín García Monge, México, 2 de septiembre de 1927, Repertorio Americano, septiembre de 1927.

[12] Ibíd.

[13] Ibídem.

[14] «Un debate apasionado. Campeonato para un meridiano intelectual», La Gaceta Literaria (Madrid), 1º de septiembre de 1927 Año I, número 17, pp. 3 y 6.

[15] Navarro García, Jesús Raúl, Literatura y pensamiento en América Latina, Sevilla: CSIC, 1999, p. 150.

[16] Reverte Bernal, Concepción, «Los contemporáneos: vanguardia poética mexicana», Rilce, Universidad de Navarra, II, 1986, p. 262.