El patrimonio arqueológico en Colima. Algunas notas sobre la problemática de sus afectaciones ayer y hoy

- Detalles

-

Creado: Jueves, 01 Junio 2017 06:43

-

Escrito por Arqlga. Elizabeth Hernández Sánchez y Arqlgo. Rafael Platas Ruiz

-

Visto: 12104

Resumen: Esta investigación se fundamenta en una síntesis histórica del desarrollo socioeconómico en Colima y como ha impactado al patrimonio arqueológico. Esto se expone con el objetivo de discutir la problemática local sobre el registro arqueológico, que generalmente está supeditado a variables de afectación, muchas de ellas generadas desde la época prehispánica hasta la actualidad. Bajo la figura del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a través de los proyectos de investigación permanentes, se vislumbra el escenario sobre las condiciones actuales a las que se enfrenta la protección del patrimonio arqueológico de esta entidad.

Palabras clave: Colima, afectación, registro, patrimonio arqueológico.

Introducción

El paisaje arqueológico del estado de Colima se ha visto amenazado y sufrido cambios desde la época prehispánica. Esto en un inicio debido a la constante ocupación y reocupación de los espacios, después a la implantación de cultivos exógenos, prácticas agrícolas y ganaderas, así como el uso de maquinaria y el desarrollo de proyectos de infraestructura. Estas acciones han provocado cambios contundentes en la fisiografía del territorio mesoamericano.

La problemática general de investigación que enfrenta el estudio de los pueblos prehispánicos en el estado de Colima, en cuanto a la detección y registro de sitios, parte de tres aspectos fundamentales relacionados: espacio, tiempo y dinámica poblacional. Consideramos que estos tres aspectos, analizados desde la propia práctica, nos brindarán un acercamiento más directo a dicha problemática,

Sin duda, desde los primeros estudios hasta los proyectos de investigación permanente del INAH, se han hecho aportes sustanciales al conocimiento de la historia prehispánica de Colima. Por otro lado, la arqueología de salvamento como una actividad esencial de protección del patrimonio se enfrenta a una vorágine de cambios socioeconómicos representada, principalmente por el desarrollo urbano que está transformando cada día más el territorio.

Entorno geográfico y natural de Colima

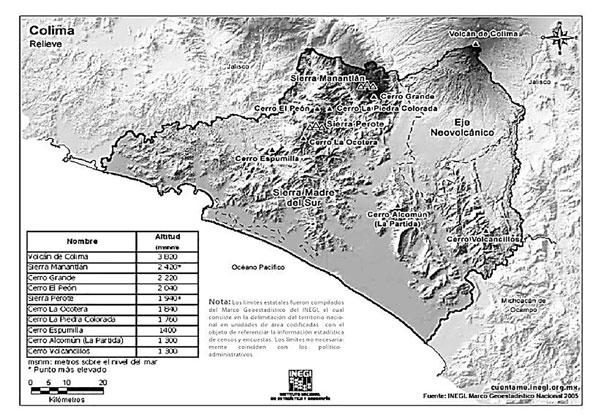

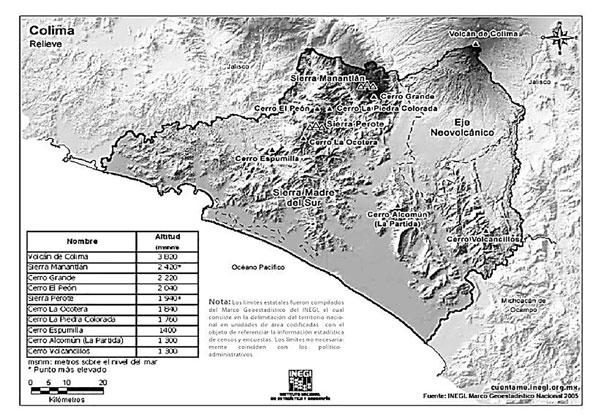

El Estado de Colima se localiza en la parte occidental de la República Mexicana, sobre la costa meridional del Océano Pacifico, entre los 18° 41’ 17’’ y los 19° 31’ 00’’ de Latitud Norte y entre los 103° 29’ 20’’ y los 104° 41’ 42’’ de Longitud Oeste. Colinda al oeste, norte y oriente con Jalisco, al sureste con Michoacán, mientras que en su flanco sur lo cubren las aguas del Océano Pacífico. Su territorio está conformada por diez municipios dando una extensión de 5,455.06km² que representan el 0.27% de la superficie nacional (INEGI, 2005). La fisiografía se encuentra dominada por las estribaciones montañosas del Eje volcánico transversal –dos de cuyos conos son los volcanes de Nieve y de Fuego de Colima- y por las de la Sierra Madre del Sur.

De acuerdo con la Clasificación de las Provincias Fisiográficas de la República Mexicana (Figura 1) -INEGI 1981-, el estado de Colima se divide en tres regiones fisiográficas: 1) Eje Neovolcánico. Esta subprovincia abarca el Valle de Colima - en su porción sur comprende los Municipios de Cómala, Villa de Álvarez, Colima, Cuauhtémoc y la parte este del Municipio de Coquimatlán- se caracteriza por presentar condiciones topográficas con pendientes suaves y planas, conformadas por llanuras y valles con áreas de transición de pendientes moderadas que corresponden al sistema de lomeríos. 2) Sierra Madre del Sur. Esta abarca cuatro zonas, la montañosa occidental, la cuenca del Río Marabasco, el Valle de Armería y la costa. 3) Región del Salado.

Figura 1. Características fisiográficas del Estado de Colima. Fuente INEGI, 2005.

El denominado Valle de Colima integra los actuales ayuntamientos de Comala, Villa de Álvarez, Colima, una pequeña parte de Coquimatlán y abarca el 16% de la superficie estatal (Olay, 1994). Esta superficie que se extiende a los pies del volcán de Fuego mantiene una pendiente pronunciada y hacia el sur poco a poco, los lomeríos van tornándose más suaves hasta formar la ladera tendida que termina en la margen izquierda del cauce del río Armería donde desembocan innumerables arroyos que lo surcan de manera descendente.

Esta región, la cuenca del río Armería, es sin duda la más claramente definida. La misma cruza parte de los terrenos que conforman los municipios de Villa de Álvarez, Colima, Coquimatlán y Armería. El inicio de esta área se ubica en las faldas suroccidentales del Volcán de Colima (el Nevado), desde donde la corriente tuvo que labrar a lo largo de los siglos, profundas cañadas entre las estribaciones occidentales del Volcán de Fuego y las orientales del Cerro Grande en su camino hacia el mar. A partir de su lento descenso hacia la costa, ya en tierras planas, el río Armería irrigó con sus aguas una buena cantidad de tierra localizada hacia ambas márgenes de su cauce. El escenario tiene, evidentemente, un potencial agrícola enorme pues al caudal que transporta el río a través de la zona se agrega el de los innumerables arroyos procedentes de la parte montañosa que rodean a la cuenca.

El desarrollo socioeconómico de Colima y su impacto en el patrimonio arqueológico

En términos generales, el paisaje arqueológico del estado de Colima se ha visto amenazado y ha sufrido cambios desde la época prehispánica. Como principal característica, el patrón de asentamiento de los grupos que habitaron en la región estuvo marcado a lo largo de su historia por la constante ocupación y reocupación de los mismos espacios. Al igual que otros estados del país, a partir de la conquista, el paisaje cultural se vio afectado por cultivos exógenos, prácticas agrícolas y ganaderas intensivas y extensivas. Sin lugar a dudas, esto provocó cambios contundentes en la fisiografía del territorio mesoamericano, adecuada durante siglos a un sistema complejo de milpas, basado principalmente en la utilización de piedra y confinamiento de tierra: como por ejemplo las terrazas de cultivo, represas, diques, albarradas, muros de contención, etcétera.

Figura 2. Sistema de terraceado prehispánico registrado al norte del municipio de Villa de Álvarez (Imágenes de Maritza Cuevas, Ángeles Olay y Rafael Platas).

Como es sabido, con la llegada de los españoles la mayoría de los asentamientos prehispánicos que se encontraban habitados fueron destruidos y algunos utilizados como bancos de materiales para construir el nuevo paisaje colonial. Fue a partir de este momento histórico que el hombre con hierro en mano se apropió de grandes extensiones de tierra. La presencia de bestias de carga y ganado vacuno en el nuevo mundo significó la división de los potreros en zonas de agostadero y de cultivo, lo que produjo en escenarios geográficos como el de Colima, que la piedra fuera reutilizada en cercos de corrales, linderos y límites territoriales, práctica que se mantuvo y se acrecentó durante todo el periodo hacendario.

Con la introducción del ferrocarril en 1889 las obras demandaron aperturas de brechas en diferentes partes, así como abundantes piedras para materializar las obras de infraestructura vial que requería. No obstante, cuando se gesta la Reforma Agraria en 1915 y se reparten las tierras en ejidos -en Colima a partir de 1916 (Romero, 1994) siendo gobernador el Gral. Juan José Ríos-, la división de parcelas acrecentó la utilización de piedras para dividir sus propiedades, hecho que significó que los propietarios recurrieran a los cerritos o montículos donde ya estaban concentrados los materiales para ir forjando así sus bardas. Esto trajo implícita la necesidad de quitar las piedras sueltas de los potreros para que las bestias no trabaran el arado a la hora de barbechar sus tierras, evidencias de estas acciones se encuentran en prácticamente todos los ejidos de la región, exceptuado aquellos formados en las zonas costeras.

Esta práctica que se mantuvo durante varias décadas y que afectó sin lugar a dudas a muchos vestigios arqueológicos, principalmente de orden arquitectónico, no fue tan agresiva como la que se empezó a gestar en los años 40’s y 50’s cuando se dio la mecanización del campo en la región. El sector agropecuario, impulsado por el entonces presidente Miguel Alemán Valdez fue introduciendo una nueva herramienta de trabajo que a la fecha marcaría una trasformación en la mayor parte del patrimonio natural de México, y por ende en el estado: el tractor. El empleo de esta maquinaria provocó la necesidad de retirar más piedras de los potreros -las características geográficas de la mayor parte del territorio de Colima exigía quitar la escoria volcánica que se había depositado durante largos periodos geológicos en la región- principalmente en las tierras fértiles que se encontraban en las laderas de los cerros y en los valles, así como en las franjas costeras como en aquellas que se extendían a los pies de monte del volcán de Fuego.

Tierras fértiles cubiertas por limos y minerales venidos de las partes altas de estos promontorios volcánicos se encontraban abrigados por rocas basálticas, que para la tecnología agrícola prehispánica que hemos documentado en Colima no significaba ningún problema. De hecho el material pétreo era aprovechado para formar terrazas, manteniendo así la humedad y a su vez evitar la erosión de los suelos. Sin embargo, para el uso del tractor esto se convirtió en un gran inconveniente, al grado que a principios de la década de 1970 se estableció el programa de despiedre llevado a cabo por el gobierno estatal y federal impulsado por el entonces presidente Luis Echeverría y el gobernador Arturo Noriega Pizano. Esto con el propósito de convertir algunos ejidos y propiedades particulares de Colima en zonas aptas para implementar un desarrollo agrícola mecanizado.

Esta acción gubernamental no sólo afectó a contextos culturales relativos a los periodos del clásico al posclásico (caracterizados por la presencia de elementos arquitectónicos), sino también a aquellos relativos a periodos tempranos. Debido a los despalmes y nivelación de terrenos efectuados por retroexcavadoras, se han develado un sinnúmero de contextos que habían permanecido cubiertos al encontrarse depositados en promontorios de origen geológico (Figura 3). Estos habían sido perpetuados con la finalidad de fungir como recintos mortuorios, principalmente por grupos de la conocida tradición tumbas de tiro (fases Ortices y Comala).

Figuras 3 y 4. Ejemplos de nivelación de terrenos por obras de infraestructura y de hallazgos derivados de estas obras. (Imágenes de Maritza Cuevas, Ángeles Olay y Rafael Platas).

La esteticidad de las piezas provenientes de contextos funerarios es un incentivo que ha potencializado el saqueo a partir de su fácil identificación, gracias a las actividades relacionadas a las labores agrícolas. La práctica del saqueo se mantuvo durante varios años, significando incluso el modo de vida de algunas de las comunidades rurales del estado y generando la destrucción de muchos contextos de antes y principios de nuestra era. En décadas anteriores a 1980, esta práctica se vio acrecentada por la falta de presencia institucional, dado que la investigación en el estado dependía del Centro Regional Occidente.

Con la instauración del Centro IHAH Colima en el año de 1984 y con el apoyo de las autoridades, el saqueo poco a poco fue disminuyendo y los llamados moneros aminoraron[1]. A partir de la década de 1980, el escenario del estado de Colima comienza a vivir una nueva trasformación, ahora mucho más agresiva sobre su entorno geográfico y cultural. Con el impulso de obras de infraestructura urbana por parte de la Federación, a partir de la coacción de la Presidencia de la República -que en esos momentos ocupaba Miguel De La Madrid Hurtado-, se gestaron las bases de un crecimiento de la infraestructura del sector primario, que a la postre se derivó en un desarrollo urbano que a la fecha se encuentra en pleno auge.

En la década 1990 se fue desarrollando un crecimiento demográfico, principalmente en la zona urbana de los municipios de Colima y Villa de Álvarez creciendo a un ritmo de 3.5% anual (154,347 habitantes en 1990; 187,081 habitantes en 1995). Si bien en el período siguiente (1995 a 2000) la misma zona tuvo un sensible descenso al 2.8% anual. El resultado final -210,766 habitantes- nos indica que entre 1990 y 2000 arribaron a la capital 56,419 nuevos vecinos. Esta tasa de crecimiento demográfico se mantuvo a la alza en la siguiente década con un aumento anual del 3.85% alcanzando una población para el año 2010 de casi 320 mil habitantes (CONAPO, 2000 retomado en Olay, 2006). A este crecimiento de la zona conurbada pronto se le fueron sumando los municipios de Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán. Previo a ello se sucedió la construcción de numerosos fraccionamientos, los cuales no fueron supervisados por el INAH a pesar de que algunos de ellos se edificaron en zonas marcadas por el Programa Atlas Arqueológico Nacional[2], lo que consecuentemente implicó la destrucción de contextos e inherentemente la pérdida de información.

La construcción de fraccionamientos de baja, mediana y alta densidad también trajo consigo la demanda de materiales constructivos, la obtención de piedras y tabiques fue una economía alterna que surgió y provocó que muchos potreros fueran utilizados como banco de material y fueran excavados de manera intensiva. Con esta actividad la destrucción de contextos y hallazgos fortuitos permitió encubrir a los saqueadores. A mediados de la década de 1990, la capital del estado cobra un nuevo impulso en el ámbito de la construcción.

El cambio radical que se ha gestado partir del crecimiento de las ciudades ha propiciado una creciente especulación inmobiliaria en amplias extensiones de tierra. La vegetación arbórea ha venido sufriendo los embates de la impronta urbana, así como quedando en el recuerdo los extensos agostaderos de ganado mayor y las parcelas sembradas con maíz. Actualmente el paisaje ofrece la visión de innumerables fraccionamientos con sus respectivas vías de comunicación que van conectando en forma de anillos periféricos los municipios de la capital.

Figura 5. Perspectiva de algunos fraccionamientos construidos en los municipios de Villa de Álvarez. (Imágenes de Maritza Cuevas, Ángeles Olay y Rafael Platas).

En la zona costera, el municipio de Manzanillo se sumó a este desarrollo de infraestructura, sin embargo con la llegada de nuevos proyectos federales durante el sexenio anterior como La Terminal Marítima de Gas Licuado en la Laguna de Cuyutlán, la Red de Gasoducto Manzanillo-Colima-Guadalajara, la apertura de centros comerciales y el auge turístico nacional e internacional, han generado que Manzanillo sea un lugar que cuente con más fuentes de trabajo. Esto ha provocado que la ciudad, donde se concentra la segunda mayor densidad de población del estado y recibe un flujo importante de inmigrantes, se vea inmersa en la necesidad de proporcionar nuevos espacios de vivienda a la creciente población.

En cuanto a los aspectos económicos relacionados al ámbito turístico, tomando en cuenta los activos que se dieron a partir de enero de 2011 a enero de 2012 -según lo reporta La Administración Portuaria Integral- se han recibido 9,419 pasajeros incluyendo 6 cruceros que dejaron una buena derrama económica, se movieron 4,074, 211 toneladas de carga general en buques, además se maniobraron más de 268,913 contenedores. En el ramo de la minería fueron 796,741 toneladas las que circularon por el puerto, mientras que productos agrícolas fueron 191,173 (SCT, 2016) toneladas. Este balance nos permite entender la razón por la cual el municipio se ha convertido paulatinamente en un atractivo punto de referencia para inversionistas nacionales y extranjeros.

Este crecimiento mercantil ha traído consigo la necesidad de una ampliación y restructuración del puerto. Estos cambios se han manifestado en la infraestructura de la ciudad, la creación de obras viales (como puentes y viaductos), aperturas de calles, introducción de servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado que mantienen actualmente a Manzanillo dentro de un escenario en pleno auge constructivo.

Como consecuencia de esta impronta económica, al igual que en la zona metropolitana de la capital, las instancias de gobierno –estatales y municipales- en conjunción con la iniciativa privada se encuentran en pleno desarrollo de obras, lo que ha provocado una drástica transformación al entorno, causando daños a los ecosistemas y por ende a los vestigios arqueológicos[3]. El ritmo de crecimiento de la ciudad de Manzanillo y sus comunidades aledañas requiere atención especial por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es decir, mayor presencia para supervisar constantemente la zona. Ante este panorama y por la falta de espacio, las empresas han optado por comprar las parcelas y predios cercanos al puerto para establecer sus oficinas, bodegas y patios de contenedores, nivelando y rellenado los terrenos sin ningún tipo de regulaciones.

A través de esta síntesis que muestra un recuento sobre algunas de las trasformaciones en el estado, se presenta la idea de cómo el patrimonio arqueológico ha sufrido los embates del desarrollo socioeconómico, acrecentado a partir de la década de 1980 hasta la fecha. La histórica y veloz transformación de los entornos, requiere diseñar propuestas técnicas, metodológicas y legales para lograr la protección y salvaguarda de los vestigios arqueológicos que aún no son registrados, los cuales enfrentan en el ámbito de la investigación de campo, una problemática que se debe considerar para lograr estos objetivos.

Problemática del registro arqueológico

La problemática general de investigación que enfrenta el registro y estudio de los pueblos prehispánicos en el estado de Colima, en cuanto a la detección y registro de sitios, parte de tres aspectos fundamentales relacionados al espacio, al tiempo y a la dinámica poblacional.

El primero de ellos comprende las particularidades topográficas que muestra la región y la forma en qué los grupos humanos se apropiaron del medio para dejar impresa su huella. Pero aún no conocemos a cabalidad el patrón de asentamiento prehispánico que nos permita definir cuál es el área de distribución de los sitios a partir de elementos geográficos del entorno, dado que los grupos que habitaron la región se apropiaron de prácticamente todos los escenarios. En las evidencias que se tienen desde las fases Capacha y Ortices, pasando por la Comala, Colima, Armería y Chanal se pueden detectar vestigios de estos grupos tanto en la zona costera (Olay et al.,2008), como en aquellas enclavadas a los 1500 msnm sobre las laderas del volcán de Fuego, algunas otras emplazadas en pronunciados montículos tepetatosos de origen natural o depositadas bajo pequeños promontorios artificiales, así como en sedimentos que presentan las llanuras tanto costeras como del valle.

El segundo de estos aspectos tiene que ver con la reocupación a lo largo del tiempo de estos mismos escenarios. El reconocimiento y apropiación de los mejores espacios para obtener recursos y alcanzar su desarrollo en una porción territorial tan particular como es nuestra área de estudio, llevó al hombre mesoamericano en Colima a asentarse sobre los mismos sitios que fueron ocupados por sus primeros pobladores. Es así como en muchos de los casos, los materiales de las fases siguientes encuentran, a partir de la fase Ortices, una ocurrencia contextual; es decir, sucesivamente los de Ortices-Comala, Comala-Colima, Colima-Armería y Armería-Chanal se hallan comúnmente empalmados y/o combinados en los mismos contextos. Esta circunstancia implica que en recorrido de superficie sólo se permitan observar los elementos culturales de las últimas fases, principalmente aquellos de orden arquitectónico.

El tercero comprende la definición precisa de cada sitio tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, las características culturales de los vestigios dejados en la región, a lo largo de los siglos han quedado documentadas a través de las referencias proporcionadas por excavaciones bajo las figuras de salvamentos y rescates. Esto ha dejado entrever una problemática sobre el delineamiento de las dinámicas culturales a partir de la división del espacio en unidades mínimas de análisis, en este caso los predios. Esto ha complicado definir donde comienza y termina un sitio, así como cuáles son los elementos culturales que deberíamos considerar para determinar su delimitación y jerarquización. En este sentido, la arqueología institucional –como ya lo mencionaba Ángeles Olay (2004:269)- realizada en el Occidente de México se sigue definido hasta nuestros días, por no dirigirse hacia “la resolución de hipótesis y problemas concretos y delimitados sino, básicamente a constituirse en una arqueología de salvamento”. Esto debido a la necesidad de protección de los contextos ante la vorágine de cambios y el desarrollo urbano que está transformando cada día más el entorno.

Hay que tener en cuenta que los suelos son poco profundos, principalmente en la parte alta del estado donde son someros y de fácil erosión, lo que deja al descubierto materiales cerámicos de diferentes temporalidades en superficie. A esto le sumamos que el desarrollo de los grupos humanos se fue dando por medio de transiciones, y no de abandonos, por lo que se entendería que cuando se dan los traslapes de una fase a otra compartirían estilos culturales en común. Pero como parte de la problemática, al momento de registrar y determinar la temporalidad de un sitio se podrían gestar confusiones respecto a los materiales expuestos en superficie. Debido a las continuas reocupaciones de los espacios por el hombre prehispánico, esto provoca que en ocasiones se muestren en superficie materiales de fases diferentes.

Una recapitulación de los últimos proyectos de investigación en Colima

Históricamente en el estado de Colima se ha buscado conocer su patrimonio arqueológico, los primeros esfuerzos por registrar la riqueza de los vestigios con fines de crear un Atlas se remontan al año de 1925. Este proyecto impulsado por el Dr. Miguel Galindo identificó 18 sitios en diferentes partes del estado (Olay, 1991). Años después la Dra. Isabel Kelly (1980) se enfocó a la elaboración de un mapa donde ubica algunos sitios, sin embargo, su plano únicamente presenta evidencias culturales concretamente de la fase Capacha. En los estudios regionales los trabajos realizados por Sauer y Brand en Sinaloa abrieron brecha respecto a las investigaciones especificas en varios valles costeros y establecer los rasgos más significativos sobre el “Complejo Aztatlán”. También, uno de los modelos interpretativos más importantes para entender la región es planteado por Carl Sauer y Ángel Palerm sobre la alta densidad demográfica alcanzada en la región -en registros coloniales-, mismas que fueron retomadas por Messmancher (Olay, 2004) para adentrarse en la problemática sobre como comunidades de escasa complejidad social lograban desarrollar sistemas agrícolas más complejos.

En el ámbito local, uno de los primeros proyectos de investigación establecidos por parte del INAH estuvo relacionado con El Chanal. Este sitio arqueológico localizado al norte de la ciudad de Colima es un área que cuenta con una poligonal de protección que abarca alrededor de 3.5has., y que fue establecida en 1982 por la Subdirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Posteriormente El Chanal es declarado como zona de monumentos arqueológicos y fue abierto al público en el año de 1997. Desde el año de 1990, la Dra. Ángeles Olay Barrientos realizó un proyecto de exploración, documentando a detalle sus características culturales, y así mismo continúo realizando la liberación y restauración de algunas estructuras. Actualmente este sitio está a cargo del arqueólogo Saúl Alcántara Salinas.

Bajo el velo del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos se aplicó en el estado el Programa Atlas Arqueológico Nacional (PAAN) en la década de 1980. Tras una revisión bibliográfica, se llevó a cabo la fotointerpretación de toda la superficie del estado con la finalidad de hacer más rápida la localización de los sitios. Al concluir esta etapa, arribó a Colima un grupo de arqueólogos para realizar la verificación en campo de los supuestos sitios. Durante esta labor se ubicaron espacialmente 278 asentamientos prehispánicos distribuidos en los 10 municipios. Los arqueólogos reportaron que los sitios estaban bajo un riesgo de afectación importante, por ejemplo Rosalío Serna comentó que existía un índice elevado en saqueos, representado con un 93%, por su parte las labores agropecuarias incidían sobre los vestigios en un 66%, mientras que la utilización como banco de materiales la proyecta con un 60%, y las afectaciones más bajas que percibió fueron aquellas que tenían que ver con el sector de la construcción (Serna, 1991). Paradójicamente hoy en día este es el principal factor de afectación de los sitios.

Tras quedar inconcluso este proyecto, por la falta de recursos, el patrimonio arqueológico del estado sólo fue plasmado mediante marcas en cartas topográficas que delimitaban áreas no definidas espacial ni culturalmente. Años después aparecieron otros proyectos enfocados al registro de sitios, para ser exacto fue en 1992 cuando la Arqlga. Lorenza López Mestas llevó a cabo el Proyecto de Reconocimiento Arqueológico del Área de Colimilla-Barra de Navidad. Durante este trabajo se registraron 23 sitios, la mayoría de ellos con presencia de arquitectura, algunos ligados a actividades agrícolas, otros residenciales de carácter habitacional y algunos ceremoniales (López, 1992).

Fue el Arqueólogo Samuel Mata Diosdado quien en el año de 1997 puso a la práctica el segundo trabajo en Colima enfocado al reconocimiento de sitios después del PAAN, con su trabajo titulado Investigaciones Arqueológicas Bahía de Manzanillo recuperó información de 31 asentamientos distribuidos en la zona de esteros y manglares, planicie costera, y en las partes altas que correspondían a las laderas de los cerros que forman la bahía de Manzanillo (Mata, 1997).

Trascurrió un buen tiempo para que el Centro INAH Colima iniciara con el registro y reconocimiento de nuevos sitios. En el año de 2004 surge el proyecto arqueológico El Formativo: Una continuidad Ocupacional, a cargo de la Arqlga. Laura Almendros, quien hace una revisión de las cédulas de los sitios reportados por PAAN en busca de aquellos que presentaran evidencias tempranas. Sin embargo, la escasa información de referentes a esta época llevó a la arqueóloga a recorrer zonas donde se tenían reportes de saqueos de sitios con probable presencia de ocupaciones preclásicas (Almendros, 2006).

Bajo una suerte muy similar, el Proyecto de Investigación Ixtlahuacán, Estado de Colima surgió con miras a buscar indicios de grupos precerámicos e indicadores de las primeras sociedades agrícolas en Colima, principalmente en el delta del rio el Salado y en las grutas y cuevas del municipio de Ixtlahuacán. Los recorridos del área, realizados por el arqueólogo Fernando González permitieron ver que algunos de los sitios identificados por el PAAN se encontraban bajo un acelerado proceso de destrucción, por lo que durante sus temporadas de campo se enfocó a efectuar el registro de los mismos de manera sistemática, además de algunos otros que no se tenían identificados por el proyecto Atlas[4].

La Propuesta metodológica para la evaluación, actualización y análisis del Atlas Arqueológico del Estado de Colima fue impulsado en 2013 a cargo del Arqlgo. Rafael Platas. La primera etapa de análisis estuvo enfocada a los municipios de Comala y Cuauhtémoc, donde hubo que replantear las estrategias para alcanzar los objetivos originales, es decir, elaborar un planteamiento que fuera más allá de actualizar la información de los sitios identificados por el PAAN entre los años de 1986-1987 y cumplir con una de las labores sustantivas del INAH que es salvaguardia del patrimonio arqueológico para su subsecuente investigación. En la etapa inicial se logró conocer la problemática que enfrentan los sitios arqueológicos, esto con base en la verificación y documentación de las características que exhiben se logró tener una visión integral y constatada del problema que enfrenta el patrimonio cultural en estos municipios.

En la siguiente temporada el curso de la investigación se orientó a reconocimientos sistemáticos de área para hacerle frente al plan de desarrollo integral que tiene diseñado la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, el cual está encaminado a conurbar de manera ordenada y planificada las cabeceras municipales aledañas a la capital, como lo son Comala, Cuauhtémoc, Villa de Álvarez y Coquimatlán. Este fenómeno se ha desarrollado con más intensidad desde el 2004 mediante la apropiación de los espacios rurales que son destinados al establecimiento de complejos habitacionales para acrecentar la zona metropolitana. Con ello, cotidianamente se van transformando los potreros ubicados hacia la parte norte del valle de Colima, los cuales por las condiciones climatológicas e ideológicas de la población tienen mayor rentabilidad económica para los inversionistas, sin embargo, es justo este escenario una de las zonas con mayor potencial arqueológico.

Hasta ahora ha quedado en claro -a través de los recorridos de área- la existencia de centros poblacionales que dieron pie a un sinnúmero de manifestaciones culturales, cuya impronta en el paisaje se observa a través del acondicionamiento de montículos naturales y restos arquitectónicos que van desde espacios modificados con fines agrícolas, funerarios, y habitacionales. Este primer acercamiento nos ha permitido ir construyendo una perspectiva sobre cómo los grupos interactuaron con el espacio y lo acondicionaron, además de que este resguarda, a partir de su propia fisiografía, las evidencias culturales a pesar de los factores de alteración que los acontecen.

El Proyecto Comala a cargo de la Dra. Ángeles Olay, tiene como objetivos no sólo la necesidad de instrumentar estrategias a corto plazo para la protección del patrimonio arqueológico, a la vez, busca encontrar respuestas a numerosas interrogantes que tienen que ver con la resolución de problemas centrales del desarrollo social de los pueblos prehispánicos de Colima y del Occidente mesoamericano. El estudio de un asentamiento como Comala es un imperativo que nace de la necesidad por esclarecer las siguientes cuestiones: 1) Hasta ahora no se ha encontrado en los contextos arqueológicos de Colima un asentamiento que pueda ser considerado como un centro rector hacia el fin del Formativo y el Clásico temprano (200-300 d.C.). 2) La creencia de que durante esta etapa en Colima sólo se habrían desarrollado sociedades agrícolas organizadas en aldeas dispersas, esto se habría basado en el hecho de que el registro arqueológico sólo habría documentado la existencia de panteones con tumbas de tiro y entierros –estas últimas, fosas excavadas en el tepetate en las cuales se depositan ofrendas del mismo estilo que en las tumbas–. 3) Todavía hace unos años se enfatizaba de manera contundente la imposibilidad de localizar contextos domésticos pertenecientes a esta etapa.

Consideraciones finales

En los últimos años, la falta de un seguimiento sistemático ha traído consigo serias problemáticas que derivan en la protección legal de los sitios arqueológicos lo que ha provocado verdaderos conflictos al INAH con la iniciativa privada, e incluso con el gobierno para poder protegerlas de los embates del crecimiento urbano e industrial.

Por lo tanto, es necesario encontrar los elementos que aseguren su protección, retomar y enriquecer el nivel de información que se tiene de cada uno de ellos. Como primer nivel de investigación se sugieren diseñar propuestas encaminadas a efectuar reconocimientos y estudios de área que permitan sistematizar la información acorde con las características de cada zona de estudio. Esto con la finalidad de crear una plataforma para la documentación del patrimonio arqueológico existente, así como implementar el registro y visita de sitios de manera sistemática para obtener información sobre sus diferentes patrones culturales -distribución espacial, patrón de asentamiento, temporalidad-, así como patrones fisiográficos -elementos topográficos y geográficos- que influyeron o condicionaron su desarrollo y que son rasgos visibles que dan cuenta de sus perfiles sociales y productivos. A través de la recopilación de estos rasgos podremos ir comprendiendo el desarrollo de los grupos humanos en la región y alcanzar la adecuada protección del patrimonio arqueológico.

Sin duda esto se torna como una ardua tarea, más aún, en los casos del Municipio de Manzanillo donde el desarrollo urbano es aún más acelerado y sumado a ello no se cuenta con un proyecto de investigación permanente específico para esa área. Es posible que ante la falta de recursos económicos y humanos por parte del INAH, el estrechamiento de las relaciones interinstitucionales tanto a nivel municipal y estatal ejerza menos presión ante la destrucción del patrimonio arqueológico, esto en virtud de la elaboración de convenios e inclusiones en los planes de desarrollo de las áreas arqueológicas que se consideren de mayor relevancia.

Bibliografía

Almendros L, Laura

Informe Técnico Parcial de la primera temporada del proyecto de investigación arqueológica: El Periodo Formativo: una continuidad ocupacional en Colima. Prospección arqueológica de la mitad oeste del valle de Colima, Centro INAH Colima, Diciembre de 2006.

CONAPO- Consejo Nacional de Población

CONAPO-INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Sistema Urbano Nacional, población y tasa de crecimiento, 1990-2000, México, 2001.

INEGI- Gobierno del estado de Colima

Estudios Hidrológicos del Estado de Colima, México. 2005.

Kelly, Isabel

Ceramic sequence in Colima: Capacha an early phase, Tucson, Anthropological Papers of the University of Arizona Press, 1980.

López M. Lorenza

Proyecto de Reconocimiento Arqueológico del Área de Colimilla-Barra de Navidad, Centro INAH, Colima, mecanoescrito, 1992.

Mata D. Samuel

Proyecto Investigaciones Arqueológica Bahía de Manzanillo, Colima, Centro INAH, Colima, mecanoescrito, 1997.

Olay, Ma. De Los Ángeles

La conservación del patrimonio arqueológico. Algunas propuestas para el Valle de Colima, Barro Nuevo, año 2, primera época No 6, julio-septiembre 1991.

----------

El Colima Prehispánico. Un intento de regionalización, Revista Barro Nuevo, No. 15, tercera época, enero / marzo de 1994, pp.18

----------

“Arqueología Regional” en Introducción a la Arqueología del Occidente de México. Coordinadora Beatriz Braniff Cornejo. Universidad de Colima. INAH. Colección Orígenes. Primera edición 2004. pp. 269-298.

----------

“El Occidente Mesoamericano. Una Historia en Construcción” en Introducción a la Arqueología del Occidente de México. Coordinadora Beatriz Braniff Cornejo. Universidad de Colima. INAH. Colección Orígenes. Primera edición 2004. pp. 54.

----------

Informe técnico final del Rescate arqueológico Parcela 11 2-1 P1/1 del Ejido El Diezmo, Fraccionamiento Las Pérgolas (Vistahermosa 3, municipio de Colima (Las aldeas del valle de Colima tomo V), Colima, mecanoescrito, 2006.

-------- Rafael platas, Maritza Cuevas y Jaime Aguilar

Informe Técnico Final de la Primera Etapa del Salvamento Arqueológico de la Terminal Marítima de gas de Manzanillo (TMGM). Centro INAH Colima, febrero de 2008.

Romero, José M.

“Las consecuencias de la Revolución” en Breve historia de Colima. Fondo de Cultura Económica. Fideicomiso Historia de las Américas. Colegio de México. México, 1994. pp. 188-191.

SCT- Secretaria de Comunicaciones y Transportes

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. DE C.V. Una referencia documental consultada: 02/07/2016.

Disponible en línea: http://www.puertomanzanillo.com.mx/espi/001/inicio

Serna, Rosalío

Perspectivas de Investigación a través del Catálogo de Sitios Arqueológicos de Colima, Revista Barro Nuevo, Año 2, primera época no. 6, julio / septiembre 1991.

[1] Actualmente el jefe de seguridad el cual cubre todo el estado, atiende menos reportes saqueo, aunque debemos señalar que en las comunidades más alejadas de la capital, principalmente en aquellos municipios con ejidos de difícil acceso no se sabe cómo se sigue manifestando esta práctica.

[2] El Carmen sitio registrado con el 016 en la carta E13B34, y con el numero 00 las Lomas o Albarradita ubicado en la carta topográfica E13B44.

[3] Muchas de estas afectaciones se han suscitado porque desafortunadamente la presencia del Instituto ha quedado un tanto relegada, ya que hasta hace poco la Secretaría de Desarrollo Urbano de la entidad no solicitaba a los constructores la factibilidad de liberación por parte del Centro INAH, trayendo consigo que la mayoría de los predios fueran urbanizados sin ninguna supervisión arqueológica.

[4] Durante las temporadas del proyecto Ixtlahuacán González verificó los 57 sitios marcados por Atlas.

Dilemas del patrimonio cultural: ¿Quetzalcóatl o CocaCóatl?

- Detalles

-

Creado: Jueves, 01 Junio 2017 06:43

-

Escrito por Julio Glockner Rossainz

-

Visto: 8880

[1]

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Hace casi 30 años Jaime Litvak escribió un artículo sobre el patrimonio cultural y la autoridad nacional, donde decía que el legado de las culturas antiguas, que hoy llamamos arqueológico, no es, ni puede ser, la propiedad absoluta de una nación. Es propiedad de toda la humanidad, decía, puesto que representa logros de una parte de ella que no pueden separarse de otros logros en otros lugares geográficos.

De acuerdo a este presupuesto, Litvak deduce que la legislación nacional es por definición egoísta, y que este celo puede dañar la investigación y el conocimiento de las culturas del pasado que, evidentemente, no eligieron pertenecer a la configuración de las naciones modernas. A pesar de los buenos propósitos de la UNESCO, los países consideran que las zonas y objetos arqueológicos son de su propiedad, en el sentido romano que les permite usarlas y abusarlas. La mayoría de las legislaciones nacionales -concluye Litvak- son buenos ejemplos de política barata y pensamiento chauvinista, que ven en el patrimonio cultural sólo un material que prueba una teoría etnogenética conveniente, o un activo contable que puede ser agregado al movimiento financiero nacional, sin considerar que constituye un recurso no renovable, y críticamente escaso, para la investigación y el conocimiento de la humanidad como fenómeno universal.

De manera que el principal problema de la propiedad arqueológica no es la ley, sino más bien la ética -termina diciendo Jaime Litvak- y en muchos casos ni siquiera la ética, sino el sentido común. [2]

No obstante lo certero de las observaciones de Litvak, consideradas en su dimensión humanista, debemos atenernos a las leyes nacionales cuyo celo también debe servir para proteger los distintos patrimonios, tanto del saqueo y el traslado a otras naciones, como de la indolencia y la estulticia de los gobiernos municipal, estatal y federal, que con frecuencia imaginan proyectos que responden a necesidades de promoción política sin atender de manera suficiente las tareas sustantivas que consisten en promover los avances de la investigación y difundir sus resultados, ya sea a través de revistas de divulgación, como la magnífica revista Arqueología Mexicana, de publicaciones especializadas, documentales videograbados, o de museos de sitio y visitas guiadas.

Como debía estar la zona en Cholula: con campos de cultivo en su entorno.

Desde esta perspectiva quisiera ahora mencionar la opinión de otro distinguido arqueólogo, Eduardo Matos, cuando se refiere a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972. Después de citar los artículos 27 y 28, que establecen que son propiedad de la nación los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, así como todo lo relacionado con las culturas anteriores a la conquista española, Matos comenta que de esta manera quedaban “legalmente protegidos todos los bienes arqueológicos y se ponía fuera de la ley a quienes, por intereses ajenos a la investigación destruían contextos prehispánicos”.[3]

Este señalamiento, con el que espero todos coincidamos plenamente, es al mismo tiempo una de las más lamentables paradojas, puesto que las autoridades encargadas de observar y hacer valer esta ley, son las primeras en propiciar su violación. Matos menciona como ejemplo los abusos cometidos en las zonas arqueológicas con los espectáculos de “Luz y Sonido”, entre los que destaca el show que año con año se realiza en el Tajín. Debo mencionar que en su edición del 2017, mediante una burda simulación de ritual prehispánico, “se pidió permiso a los dioses”… para que cantaran Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Obviamente no se trata de objetar el trabajo de estas cantantes, que tienen espacios de sobra para realizar sus espectáculos; lo que me parece un despropósito es que tengan que hacerlo precisamente en el Tajín.

Una muestra de lo que han hecho: estacionamientos, juegos infantiles, canchas deportivas...

Por supuesto que los promotores del turismo masivo defienden enfáticamente estos espectáculos, y es precisamente el maridaje entre turismo y cultura el que debe preocuparnos, porque subordina nuevamente la investigación y la difusión de los conocimientos históricos y culturales, a las banalidades y ficciones de la cultura de masas. De nuevo: no se trata de oponerse a eso que llaman entretenimiento, cada quien emplea su tiempo libre como le da la gana, pero ¿por qué tiene que hacerse precisamente en lugares que podrían aprovecharse de mejor manera para ofrecerle a ese público propuestas más inteligentes y creativas?

Esta inversión de las prioridades culturales y los valores chatarra que conllevan es la que intentamos evitar en Cholula cuando conocimos el “Proyecto de las Siete Culturas”, un proyecto que en su versión original parecía concebido por la mentalidad de una muñeca Barbie. El día que el presidente municipal de san Andrés Cholula lo presentó a los habitantes fue rechazado enfáticamente con silbidos y muestras de indignación. Luego se hicieron algunos cambios, pero sustancialmente predominaron los criterios del esparcimiento y el deporte, en una zona que pide a gritos mantenimiento a sus monumentos y el reinicio de la investigación arqueológica. Una crítica minuciosa y oportuna a este proyecto la hizo un grupo de investigadores del INAH-Puebla y fue publicado en el libro Cholula, la ciudad sagrada en la modernidad.[4]

Quise comenzar citando a Jaime Litvak precisamente porque considero de vital importancia abrir las puertas de las historias y las culturas locales al conocimiento universal, ya sea por parte de especialistas, viajeros cultos o simples turistas. Esta sencilla clasificación de los visitantes puede servirnos para advertir distintas cualidades e intereses en el conocimiento de un sitio.

Existen entre ellos diferencias de calidad y de cantidad, diferencias que son inversamente proporcionales entre sí. No es lo mismo, por ejemplo, el interés que tuvo Mircea Eliade al visitar Teotihuacán, que el que tuvo Jim Morrison al visitar el mismo sitio, o el que puede tener un oficinista de Shanghái que viaja en grupo para distraerse un poco durante sus vacaciones. Esta diversidad de intereses requiere de distintos tipos de información.

Hay dos instituciones en México encargadas de atender el interés de los visitantes: la Secretaría de Cultura y la de Turismo. El riesgo que estamos viendo expandirse quienes nos interesamos más por la calidad que por la cantidad, es que la Secretaría de Turismo está predominando con criterios estrictamente mercantiles sobre la Secretaría de Cultura y las instituciones que hace poco se incorporaron a su formación, principalmente el INAH.

Uno de los graves problemas que enfrentamos los mexicanos es la profunda ignorancia de la realidad del país de las que nos dan muestras todos los días los miembros de la clase política. Podríamos decir que el mundo de la política en México es una subcultura de la incultura, es decir, un mundo de gente inculta que vive de espaldas a las manifestaciones tanto de lo que se ha dado en llamar la alta cultura, que comprende aquellos sectores familiarizados con las artes plásticas, el teatro, la ópera, el ballet, la poesía y la literatura, como con las manifestaciones genuinas de la cultura popular, con su música, sus danzas, su literatura, sus creaciones artísticas y la compleja ritualidad que expresa la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos.

Los políticos profesionales no comparten ni una ni la otra expresión de la cultura, y sin embargo tienen la irresponsable ligereza de tomar decisiones que estorban o cancelan la difusión de ambas modalidades culturales. ¿Por qué Gloria Trevi y no música de Carlos Chávez, Mario Lavista o Stravinski en el Tajín?... o simplemente el silencio. ¿Se imaginan la intensa experiencia que se debe vivir si las zonas arqueológicas se abrieran al público durante 3 noches de luna llena, con la indicación de que se debe permanecer en silencio? ¡Sería una experiencia estética inigualable y sin ningún costo!

En lo que respecta a la cultura popular de raíces indígenas, lo que ha logrado la clase política es construir un florido simulacro con espectáculos como la Guelaguetza, el Atlixcáyotl o cualquiera de los cientos de festivales y concursos promovidos desde las instituciones oficiales para exaltar una tradición inventada por el Estado. En cada fiesta pueblerina podemos ver desde hace muchos años una duplicidad: en torno a la iglesia las actividades que continúan una tradición genuina, organizadas por los propios pobladores a través de las mayordomías y otros sistemas de cargos; en torno al palacio municipal, una feria o festival con concursos de belleza, jaripeo, juegos mecánicos, música estruendosa y un mundo de baratijas con el que se ha sustituido la calidad estética de las antiguas artesanías.

Las primeras actividades han tenido desde siempre una finalidad vinculada al ciclo agrícola y un destinatario que es el santo patrón del pueblo y el conjunto de entidades espirituales que son invocadas para propiciar el bienestar en las comunidades; las segundas, organizadas por lo general por la autoridades municipales, estatales y los comerciantes y empresarios locales, tienen como objetivo central la venta de productos y servicios turísticos y la consabida promoción política del funcionario en turno. En esta última lógica se inserta lo que Eric Hobsbawm ha llamado la invención de la tradición. Tradiciones que parecen o reclaman ser antiguas son en realidad bastante recientes en su origen, y muchas veces inventadas, aunque por lo general intentan vincularse con un pasado histórico que les sea adecuado y pueda servirles para promover determinados intereses.

La invención de la tradición gira, al menos, en dos sentidos: por un lado la invención oficial, concebida y difundida desde las instituciones educativas y administrativas del país; por otra parte, la que podríamos llamar invención identitaria, que se origina en sectores de la clase media y popular urbana que se reivindican como herederos legítimos del pasado prehispánico, y mexica en particular, mediante una singular interpretación de la historia que deriva en la representación de rituales y danzas en espacios públicos.

En México la invención oficial de la tradición tuvo en sus inicios un propósito legitimador de la condición criolla y mestiza, que necesitaba dotarse de un pasado indígena que la distinguiera del pasado ultramarino europeo. Se trata de una apropiación del pasado desde el Estado, es decir, de una apropiación político-ideológica, que requiere depurar ese pasado de aquellos elementos que pudieran opacar el resplandor de una imagen noble y gloriosa que el Estado quiere obsequiarse a sí mismo a nombre de la nación entera. Se trata de una apropiación porque la invención de la tradición se lleva a cabo desde fuera de las tradiciones genuinas que pretende legitimar o, como ahora se dice “dignificar”. Una apropiación políticamente interesada desde fuera de las costumbres reales que nutren esta tradición, desde fuera de las normas de vida que le dan sustento histórico y social a la tradición popular.

De esta manera, la costumbre que sustenta una tradición genuina, será transformada para convertirla en un espectáculo de consumo ideológico y mercantil, utilizable para legitimar una red de intereses y poderes tejida en torno a ella como una telaraña. Esta legitimación consiste en resaltar los vínculos del poder con la población, y exhibir mediante discursos elogiosos, desplegados en los medios masivos de comunicación, el aprecio que los gobernantes dicen tener por las costumbres de esos pueblos y comunidades. Con este propósito se ha logrado, por ejemplo, desvirtuar en buena medida la danza de los voladores, convertida en un acto de acrobacia aplaudido una y otra vez por turistas boquiabiertos que no tienen la más mínima noción de su contenido cosmogónico y ritual.

El día en que se bajó a la virgen para hacer una rogación y un recorrido por la zona arqueológica y las calles de san Pedro y san Andrés Cholula, para pedirle a la virgen que hiciera el milagro de quitarle el reblandecimiento cerebral al gobernador en turno, cosa que ni los más altos poderes celestiales pudieron lograr.

La elite gobernante, que en la vida real siente un profundo desprecio por las costumbres populares, debe mostrar una alta estima por ellas en ciertas fechas significativas, en las que se ostentará como representante legítima de esa multitud dispuesta a celebrar y a confirmar que esa elite, finalmente, comparte sus valores y sus gustos. Un acto de simulación completo, sin duda, desafortunadamente avalado, una y otra vez, por las víctimas de eso que podríamos llamar, con toda propiedad, una perfecta estafa cultural.

Una imagen emblemática de esta simulación festiva es la fotografía del desfile alegórico, celebrado en 1910 por el gobierno porfirista para conmemorar la independencia de México. La foto muestra una representación del tlatoani Moctezuma II llevado en andas por las calles de la ciudad de México. Mientras tanto, en los veinte banquetes que ofreció Porfirio Díaz no se sirvió en las mesas una sola tortilla, lo que, sin duda, se hubiera considerado de mal gusto. Esa imagen bien puede representar el inicio de la invención de una indianidad postiza que recorrió el siglo XX y llega a nuestros días, Una indianidad a modo como espectáculo para la promoción política y turística.

Entre las consecuencias que ha tenido esta sistemática simulación a lo largo de los siglos está, por una parte, el consecuente distanciamiento de las expresiones genuinas de la cultura indígena, pero también una persistente educación sentimental que ha logrado inocular en el mexicano la idea de que debe desindianizarse culturalmente para poder progresar. El no siempre sutil racismo de los liberales del siglo XIX es un rico muestrario de esta ideología, que tuvo una de sus formas más curiosas en la teoría gastronómica del senador Francisco Bulnes, cuando planteaba con sustento supuestamente científico la inferioridad del maíz mexicano frente al trigo europeo.

La más reciente muestra de este arrogante etnocentrismo, que ha propiciado que unos mexicanos desconozcan y desprecien a otros, es la agresión a golpes que acaba de sufrir un grupo de jóvenes del barrio de san Juan Aquiahuac, en san Andrés Cholula, quienes cumpliendo con una encomienda de la mayordomía, se dirigían de la iglesia a la casa del mayordomo cuando fueron insultados y golpeados por los llamados cadeneros de los bares que han proliferado en la zona. Curiosa paradoja esta: Cholula ha sido declarada con el ridículo nombre de “Pueblo Mágico” precisamente por conservar estas tradiciones, y quienes se benefician comercialmente de este membrete son precisamente los dueños de estos antros y sus empleados. Todo esto requiere, desde luego, análisis más detallados y profundos. Aquí solo apunto algunos síntomas de la oposición entre tradición y modernidad.

Comparto plenamente la preocupación de un buen número de antropólogos y arqueólogos que señalan con justificada indignación el abuso y la banalización que se ha hecho de los sitios arqueológicos. Pero me parece que no se trata de estar contra el turismo, que es la primera y equívoca acusación que se hace a esta postura. Se trata más bien de elevar al máximo la calidad de lo que se expone como muestra de las culturas antiguas al visitante nacional y extranjero. Y la única manera de lograrlo es fomentando la investigación y diseñando los canales más idóneos para la divulgación de sus resultados.

Desafortunadamente, en Cholula no vimos la aplicación de este criterio. Las obras que se realizaron recientemente privilegian un uso del sitio arqueológico como centro deportivo y de esparcimiento. Al desatender la investigación y hasta el mantenimiento del lugar, el INAH regional y nacional cometió un doble y gravísimo error: primero, permitir la degradación del sitio, que poco a poco fue ocupado como tiradero de chatarra automotriz, basurero, estacionamiento de combis, construcción de viviendas y campo deportivo, cuando la ley establece de manera categórica que únicamente debió tener un uso agrícola. Esta situación abrió el camino para que, de pronto, se planteara la “dignificación” del espacio. Se retiró la basura y la chatarra automotriz, se ampliaron los estacionamientos y las canchas de futbol, se colocaron juegos infantiles, explanadas, andadores, un tren turístico que impedirá la excavación de una esquina de la plataforma piramidal y un Museo de Sitio en el antiguo Hospital Psiquiátrico. Un museo que merece comentarios aparte, aquí sólo diré que con la excepción del trabajo de Gabriela Uruñuela y Patricia Plunket, se caracteriza por tener mucha tecnología y poca arqueología.

Si pensamos Cholula en términos de un paisaje arqueológico y cultural, siguiendo las reflexiones y sugerencias de Manuel Gándara y Ma. Antonieta Jiménez Izarraraz,[5] deberíamos preocuparnos por la preservación de las formas de vida campesina que aun forman parte del entorno de la zona arqueológica. Debo recordar que buena parte de las frutas y verduras que se producen y comercializan en tianguis y mercados provienen de los huertos y hortalizas conventuales, introducidos por los frailes franciscanos, dominicos y agustinos desde el siglo XVI y que hoy constituyen, con la milpa prehispánica, no sólo la base de una rica gastronomía, también el sustento de miles de familias en las que se gestan formas de organización social y religiosa vinculadas al ciclo agrícola y sincretizadas con la cosmovisión mesoamericana desde el periodo virreinal.

Es decir, si pensamos el paisaje cultural y arqueológico de ambas cholulas en un esquema de círculos concéntricos, tenemos en el centro un núcleo duro, para usar el término de Alfredo López Austin, conformado por el binomio sincrético Pirámide-Santuario de los Remedios, en torno al cual se ha desplegado durante siglos, un mundo agrícola y urbano que hasta hace algunos años conservaba cierto equilibrio y armonía que hoy está en riesgo de desaparecer si no se toman las medidas inteligentes, enérgicas y oportunas para preservarlo.

No puedo dejar de imaginar que si ampliamos esta perspectiva a nivel regional, tendremos un paisaje de gran relevancia cultural, que comprendería desde Cacaxtla y Xochitécatl en Tlaxcala, hasta Cholula y san Francisco Totimehuacán en Puebla, con la enorme riqueza de construcciones civiles y religiosas del periodo virreinal, todo ello delimitado en el horizonte por los macizos volcánicos del Popocatépetl, la Iztaccíhuatl y La Matlalcueye o Malinche.

Cuando nos preguntamos cómo valorar la herencia cultural, debemos plantearnos en primer lugar la relación entre la sociedad actual, que tiene el compromiso de reconocer y preservar ese patrimonio, y la sociedad antigua que lo produjo, como bien dice el arqueólogo australiano Iain Davidson. El puente entre lo actual y lo antiguo sólo es posible construirlo mediante la investigación arqueológica y etnohistórica y la divulgación de las narrativas que de estas investigaciones se derivan. Cualquier otro camino conduce a la falsificación y la degradación de las relaciones entre el pasado y el presente.

Me pregunto si las obras millonarias que se acaban de hacer son irreversibles. Es una lástima que ese dinero no se haya destinado a la restauración y al reinicio de la investigación, lo que requiere de una temporalidad que no es la de los políticos, cuyas necesidades, siempre bajo el apremio de su ambición personal, establecen los ritmos a los que deben actuar todos sus subordinados, entre ellos, desafortunadamente, el personal del INAH. ¿Tendrá en algún momento esta institución la suficiente autonomía y los recursos para decidir, con criterios académicos, el reinicio de las excavaciones arqueológicas? Sólo por esta vía se podrá garantizar la integridad de lo poco que queda de la zona arqueológica.

Sin tener ninguna ilusión de que algún día pueda concretarse la propuesta que voy a hacer, creo que debemos pensar en el reducido espacio de la gran pirámide en forma integral, quiero decir, intentar salvar lo más posible el vínculo entre la arquitectura y su cada vez más pequeño entorno. Podría hacerse recuperando los espacios hoy destinados por el ayuntamiento de San Andrés a estacionamientos, y que los campos de cultivo que aún están disponibles se integren al recorrido que los visitantes hacen de la pirámide.

Supongamos que estos espacios fueran sembrados con la milpa tradicional que combina maíz-frijol-calabaza, con magueyes para extraer pulque, con amaranto y nopales. Mediante un sendero el visitante podría hacer un recorrido por el interior de la milpa, se le hablaría de la importancia de estas plantas, de sus cualidades naturales y culturales y cómo fueron deificadas en el México antiguo, de esta manera tendría un interesante sentido vivencial el antiguo culto a las deidades de la lluvia y el culto actual a la Virgen de los Remedios, que continúa vinculado, como en el México antiguo, al ciclo agrícola y al bienestar de los pueblos campesinos que la rodean.

Obras Consultadas:

- Litvac, Jaime (1989) “Patrimonio cultural y autoridad nacional”, Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, núm. 11, septiembre, México.

- Matos Eduardo (2012) “Usos y abusos de la arqueología”, Arqueología Mexicana, Edición Especial N° 46.

- Gándara, Manuel (2008) “La interpretación del paisaje en arqueología. Nuevas oportunidades, nuevos retos”, en Patrimonio y paisajes culturales, Virginia Thiébaut, Magdalena García y Ma. Antonieta Jiménez, editoras, El Colegio de Michoacán, México.

- Jiménez María Antonieta (2008) “Los paisajes culturales y la protección del patrimonio cultural y natural”, en Patrimonio y paisajes culturales, Virginia Thiébaut, Magdalena García y Ma. Antonieta Jiménez, editoras, El Colegio de Michoacán, México.

- Davidson, Iain (2008) “El futuro del patrimonio histórico ¿por qué debemos ocuparnos de la herencia cultural?”, en Patrimonio y paisajes culturales, Virginia Thiébaut, Magdalena García y Ma. Antonieta Jiménez, editoras, El Colegio de Michoacán, México.

- Ashwell, Anamaría (2015) Cholula en la modernidad, ICSyH-BUAP, México.

[1] Texto leído en la Mesa Redonda: Cholula Patrimonio Vivo, celebrada en el Museo Nacional de Antropología el 28 de abril de 2017.

[2] Litvak, 1989: p. 5-8.

[3] Matos, 2012, p.20.

[4] El dictamen fue publicado en el libro Cholula, la ciudad sagrada en la modernidad, de Anamaría Ashwell.

[5] Gándara, 2008; Jiménez, 2008.