Pensar en mi padre, Ricardo Melgar Bao, es emprender un camino que intersecta las escenas de su vida familiar con el legado que dejó como antropólogo e historiador en México durante los 43 años en que fue investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (emérito desde 2014). En este trazo cronológico, mi papá ejerció como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (entre 1977 y 2001) y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM (entre 1989 y 2000), hoy Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, programas de los que también llegó a ser coordinador en distintos momentos.

Si bien el INAH, la ENAH y el CIALC (antes CELA) zanjan los espacios nucleares en los cuales mi papá articuló sus ideas y las enriqueció con el fecundo diálogo de colegas y alumnos, su labor también labró puentes que desbordaron las fronteras de estas instituciones. Los lazos que tejió se articularon en un amplio circuito intelectual que, además de México, abarcó casi la totalidad de Nuestra América, con dos fuertes nodos en Argentina y Perú, y algunas ramificaciones extendidas hacia otros continentes.

El arte de (in)disciplinar

La labor docente de mi padre estuvo marcada por una impronta (in)disciplinaria a través de la cual fomentó el ejercicio de la disciplina -entendida como campo de estudio- mediante una indisciplina metafórica: animar a soltar algunas de las amarras y velos epistemológicos.

Mi papá fue un antropólogo cuya praxis académica se cribó desde las aristas e intersticios entre la antropología y la historia. La antropología que practicaba mi padre se articulaba a partir de un continuo diálogo con la historia social y cultural. De la misma manera, ejerció una historiografía pensada desde las matrices culturales y sociales de los contextos y de sus actores, ya se tratara de actores subalternizados de la historia clásica (indígenas, mineros, campesinos, afrodescendientes, obreros y movimientos populares) o del estudio de las utopías, reivindicaciones y militancias indígenas, campesinas, obreras, ya de los proyectos antiimperalistas de América Latina, desde sus vanguardias políticas, culturales e intelectuales hasta las diversas articulaciones y resonancias continentales-globales.

Asimismo, la práctica antropológica de mi padre escapó tanto del presentismo etnográfico como de la mirada encapsulada en lo local, perspectivas tan latentes de la antropología mexicana, particularmente de la segunda mitad del siglo XX. Mi papá continuamente pensaba el juego de las relaciones y escalas geográficas y temporales que atravesaban todo aquello que aparentemente estaba suscrito a un solo tiempo o a un contenedor espacial más estrecho. Se abocó, en cambio, a la costura de una antropología y de una historia dialogantes con América Latina y el mundo. Reivindicó afanosamente la importancia de recuperar las epistemologías de nuestro continente, los legados intelectuales de sus pensadores y el lugar de enunciación de nuestras academias.

Todo esto lo vinculó con un estudio constante y una reivindicación de los aportes de las tradiciones intelectuales de la región (que desde hace unos años cobró un giro muy popular al bautizarse como espistemologías del sur o pensamiento periférico). A esto, mi padre añadió el estudio de las inflexiones locales y contrapropuestas ideológicas, culturales y políticas que distintos pensadores de América Latina le dieron a los grandes paradigmas de la modernidad occidental, las vanguardias culturales, los proyectos para la transformación del orden social, económico y político, sin dejar de considerar la idea que, desde el discurso político, se tenía sobre los sujetos que encarnaban dichas transformaciones.

Esta forma de trabajo y documentación que asumió mi padre en las últimas décadas, comenzó a exaltarse positivamente como una “desprovincialización” de las academias del sur, un modo de voltear a ver más allá del veto nacionalcentrista, también llamado nacionalismo metodológico, y de abrir diálogos académicos Sur-Sur. En su práctica académica no encadenada a lo local, realizó trabajo de campo en México, Perú, Cuba, Argentina y Bolivia, consultó archivos de todos los países que visitó en cuatro continentes en busca del trazo diaspórico de los exilios, de las izquierdas latinoamericanas de principios del siglo XX y de la resonancia internacional de idearios utópicos y acontecimientos históricos latinoamericanos. Hiló así un pensamiento anclado en el dialogó con fuentes, colegas y discusiones sostenidas desde distintos rincones de América Latina.

El eco de esta hechura de una antropología y una historia dialogantes se expresa tanto en la vasta obra escrita que dejó mi padre como en la fecunda herencia que su oralidad dejó en la formación de numerosas generaciones de antropólogos, historiadores y latinoamericanistas. Muchos de sus alumnos fundarían posteriormente nuevos departamentos de antropología e historia en otras regiones de México y América Latina. Asimismo, se convirtieron en entrañables amigos que acompañarían a mi padre toda la vida. Este número de memoria recoge algunos trazos de esas múltiples experiencias compartidas.

En la hilatura académica de mi padre es posible deshilar algunas puntadas en las que es posible ver cómo las vivencias personales tanto como las políticas y académicas contribuyeron a edificar su identidad letrada. La elección de temas, sujetos y abordajes de investigación, no irrumpe espontáneamente de la nada, a modo de azar o epifanía que emana de una neutralidad inoculada de experiencias. De la misma manera, las experiencias que hacen al sujeto dejan una impronta sobre los lugares de observación, enunciación y escritura.

Hacia el país de la revolución congelada

En 1977 mis papás llegaron a México para iniciar sus estudios de posgrado en la UNAM. Cursaron juntos la Maestría en Estudios Latinoamericanos, cuando Leopoldo Zea aún era profesor en el aula. Mi mamá, Hilda Tísoc Lindley, estaba interesada en el análisis de la literatura de escritoras mujeres de América Latina. Un nuevo proyecto que dialogaba con La agonía social de Flora Tristán y el movimiento feminista, la investigación que había sustentado previamente en Perú, y que gira en torno a una de las pioneras del feminismo y una insigne representante del socialismo romántico.

Mi papá se sentía atraído hacia la historiografía de las ideas de las izquierdas latinoamericanas en su proyección continental, pero, sobre todo, al estudio de la hechura de los idearios y las agendas militantes endógenas, una propuesta que interpelaba la perspectiva dominante de la época bajo la cual se asumía que los idearios y la praxis militante en la región no era sino parte de un eco universal de las demandas y de las experiencias emanadas de los polos europeos. Como si los legados militantes irradiaran de un norte ideológico hacia las periferias del mundo, sin interpelaciones, demandas propias ni contrapropuestas locales.

Carátula de obra de Hilda Tísoc, texto original, 1971.

Biblioteca de la Universidad de Massachusetts. Foto: Archivo familiar

Ricardo y Mariátegui, década de 1970. Foto: Archivo familiar

Sin embargo, ese no fue el primer encuentro de mis padres con México, un país que mi mamá ya había pisado dos veces. La primera, en 1971, en un viaje por el continente realizado con dos amigas, profesoras como ella, en un tiempo en que las mujeres no solían viajar solas. La segunda vez, en 1974, junto con mi padre, en el viaje de su luna de miel, para el cual eligieron México sobre los tradicionales destinos europeos. México era un país que gravitaba fuerte en el imaginario de mis padres, en parte porque se trataba del polo editorial y universitario desde el cual circulaba literatura hacia el sur del continente, en fuego cruzado con aquella otra que emanaba desde Argentina. Si bien ambos flujos editoriales venían marcados por la censura de la dictadura militar peruana.

No obstante, a través de las maletas de los amigos viajeros y de recientes posgraduados peruanos que regresaban del exterior era posible leer libros fuera del veto militar y sobre temas que no circulaban en las librerías peruanas, aun si no fueran de interés para la censura. México era también un país cuyo cine de oro con sus simbologías históricas sobre la Revolución y su aura mítica de país receptor de tantos exilios, entre ellos, el aprista, había afianzado sendos imaginarios en las izquierdas peruanas. Aun cuando esa revolución se hubiera congelado –por hacer un guiño a Raymundo Gleyzer– y mutado hacia un partido único y omnipresente.

Hilda y el primer encuentro con México, 1971. Foto: Archivo familiar

Hilda y Ricardo. Tlatelolco, 1974. Foto: Archivo familiar

Hilda y Ricardo. Hidalgo, 1974. Foto: Archivo familiar

A su vez, México estaba unido a mis padres a través de los lazos epistolares que mi papá formó en su juventud con otros universitarios mexicanos. A algunos de ellos los conoció a través de las redes de intercambio entre colectivos literarios signados bajo la política del hacer poético. Uno de los lazos epistolares más estrechos lo mantuvo a través del grupo literario de Xilote[2]. En las redes internacionales de intercambio epistolar fluyeron publicaciones de ensayos, poemas, cuentos y otras narrativas emanadas de las plumas de los integrantes de los colectivos literarios. A través de ellas fluían remesas de revistas culturales y de análisis político, así como algunos libros de literatura y filosofía que no circulaban con soltura entre un polo y otro del Ecuador. También se compartían sucesos vinculados con el “despertar latinoamericano” de la segunda mitad del siglo XX. Las noticias que llegaban a veces alimentaban el horizonte utópico juvenil; otras advertían sobre la desmesura de los aparatos de represión continental.

En Perú mi papá integró el Círculo literario Javier Heraud de Barranco entre 1965 y 1966. Un año más tarde, cuando mi padre se mudó a Huánuco para cursar un año de sus estudios en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, fundó allí una filial. Javier Heraud era el nombre del insigne poeta de la generación del 60 cuyos versos y efigie de mártir alimentaron la utopía juvenil de las generaciones que le sucedieron. Mi padre participó también de Comentarios, la revista de juventud que costuró junto con otros amigos y de la que también participaba mi madre. El nombre de la revista remitía al autor de Comentarios reales de los incas, un guiño a la primera adscripción universitaria, garcilaciana, de mis padres. Circularon 10 números de Comentarios entre 1968 y 1970. Comenzó con una impresión de 2 mil ejemplares, y para el tercer número el tiraje se extendió a 10 mil, siendo sus ámbitos de distribución la venta mano a mano en los claustros universitarios de Lima. La portada era ilustrada por algún pintor conocido, el cual “solía brindarnos solidariamente ese derecho: Milner Cajahuaringa, Tilsa Tsuchiya, Fernando de Szyszlo, entre otros. Para los tres primeros números, apelamos principalmente a nuestras redes universitarias signadas por coordenadas generacionales e institucionales. Luego, devino en campo de atracción de colaboradores” (Ricardo Melgar Bao, testimonio, 22 de septiembre de 2019).

Fragmentos que sobreviven. Revista Comentarios, 1969. Archivo familiar

Estas experiencias de juventud en torno a la producción de revistas y la difusión de ideas que traspasan los ámbitos locales, agudizaron la mirada y sensibilidad de mi padre acerca de la importancia de los soportes hemerográficos y epistolares en el estudio de las redes intelectuales y militantes transfronterizas. Sus compañeros de estudios recordaban cómo, desde sus días universitarios, buscaba afanosamente entre librerías de viejo y papeles de descarte números desperdigados y nuevos hallazgos de la prensa militante de América Latina de principios del siglo XX. En su mayoría se trataba de documentos de circulación e impresión efímera, de la que no quedaba registro en las bibliotecas y centros de documentación, o de las que sólo había una recopilación muy fragmentaria. Además de las colecciones de revistas y periódicos, también reunía folletería, carteles y otros indicios materiales de la propaganda militante que circulaba de mano en mano, de pared en pared. En esa vocación de coleccionista de la memoria hemerográfica desperdigada de las izquierdas latinoamericanas, de tanto en tanto aparecían epístolas originales. A través de estos documentos, mi papá pudo adentrarse en el diálogo íntimo de aquellos intelectuales y actores políticos que se develaba a través de misivas personales y políticas.

Mi papá dejaría una extensa obra sobre las prensas militantes y los epistolarios intelectuales en la articulación de distintos movimientos políticos de Nuestra América. En su hechura están los estudios interpretativos que escribió sobre estas fuentes y sobre su uso como herramientas para la historia de las ideas y la historia intelectual, así como extensas compilaciones de fuentes originales. Muchas de estas fuentes, que representaron una búsqueda minuciosa a lo largo de varios años y diferentes países, y que otros investigadores prefieren guardarse para sí mismos, fueron compartidas con gusto por mi padre, ya fuera poniéndolas en circulación impresa, ya abriendo las puertas de su biblioteca en la que recibía con frecuencia a estudiantes y colegas.

El amplio conocimiento que se forjó mi padre en torno a las revistas militantes y de vanguardia política y cultural de la región, lo impulsó a compartir aquí y allá menciones y sugerencias de investigación sobre redes intelectuales y sus soportes revisteriles. Puedo afirmar que de su generosidad surgieron temas inéditos para ser explorados por estudiantes y colegas. A mi papá le gustaba ser sembrador de ideas, y que ese campo de estudio en crecimiento fuera fortaleciéndose con más investigaciones.

Entre el proceso de historiografiar la Guerra Fría y su vivencia transgeneracional

La Guerra Fría atravesó la vida de mi padre no sólo porque en su juventud pudo atestiguar la victoria del esfuerzo brutal por erradicar los proyectos de utopía latinoamericana a nivel continental, sino porque ésta delinearía uno de los grandes temas de su quehacer intelectual: el exilio aprista y las muchas vertientes que asumió el antiimperialismo en América Latina. Aún más, podría decirse que mi padre era hechura del mismo exilio que estudiaba. Su abuelo paterno, Pedro Tirso Melgar Conde, en su militancia aprista, se exilió en Argentina entre 1926 y 1939. En su vida militante, mi bisabuelo escribió bajo el pseudónimo “Tirso, el esperpento en marcha” (adoptando el título de la propuesta de la estética política del insigne Ramón María del Valle-Inclán).[3] Sus escritos cuestionaban ya al argentino Leopoldo Lugones, ya a las dictaduras militares que se sucedían en Perú: Leguía, Sánchez Cerro y Benavides. El exilio de mi bisabuelo representó una dolorosa ausencia e impuso un silencio familiar sobre un tema del que no se hablaba, aun si mi abuelo paterno, Mario Tirso Melgar Tizón, su único hijo varón y el mayor de sus cuatro vástagos, se hubiera asumido aprista desde los 13 años.

Pedro Tirso Melgar Conde, principios del siglo XX. Foto: Archivo familiar

La resonancia de las ideologías en el ámbito de lo doméstico, lo familiar y lo privado, además de provocar la ausencia de mi bisabuelo, incidió sobre algo tan íntimo como el nombre y la disputa por el registro de la fecha de nacimiento de mi padre. Mi papá nació en los minutos de transición entre el 21 y el 22 de febrero de 1946, en medio de la algarabía callejera por el festejo del cumpleaños de Víctor Raúl Haya de la Torre (quien había nacido el 22 de febrero de 1895). Mi abuelo se había encaminado del hospital a la celebración del cumpleaños de Haya de la Torre en el paseo de antorchas en la Avenida Alfonso Ugarte para saludar a su líder político. El azaroso y fortuito golpe que representó el que mi padre, el primogénito de una familia fervorosamente aprista, naciera en fecha tan solemne, implicaba que debía llamarse Víctor Raúl. Sin embargo, según relata mi papá, como su padre “andaba entretenido [en el festejo callejero de Haya], mis abuelos paternos convencieron a mi madre que lo más apropiado para mí era un nombre no militante. Mi abuelo sabía de los nombres quemantes que en tiempos de dictadura” (Ricardo Melgar Bao, testimonio, 21 de febrero de 2016). Una pugna similar se suscitó en torno a la fecha de registro de su nacimiento, pues se optó por la mesura de registrarlo el día 21, en vez del 22, que coincidía con el natalicio de Haya de la Torre.

En los distintos vaivenes de la política y de los regímenes militares peruanos, mi abuelo Mario fue uno de los perseguidos por las cruzadas en contra de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) entre 1948 y 1956. Por la persecución perdería su empleo y se vería sumergido en intermitentes etapas de clandestinidad. Mi abuela, Elsa Bao Ormea, lo acompañaría la mayoría de las veces, hasta que un día, cansada de huir, dejó de hacerlo. Mi abuelo también habría desfilado, al igual que otros apristas de su época, por la fortaleza colonial de El Real Felipe y El Sexto, estancias que le dejarían secuelas permanentes en su salud. Falleció joven, en 1962. Con tristeza alcanzó a ver el desmoronamiento del APRA indómito y la traición de Haya de la Torre, quien, en 1962, se alió con Manuel A. Odría, el dictador que tan solo seis años antes había perseguido y masacrado sin descanso a los apristas. Este pacto le causó un cortocircuito a mi abuelo y a muchos otros apristas que durante décadas entregaron corazón y cuerpo a la lucha aprista, asumiendo el alto costo de la persecución política.

Mi memoria se pobló de imágenes fragmentadas de mi padre: fue muy fuerte e impactante que mi madre me llamase a la casa de los abuelos. Me pidió que la acompañase al día siguiente de la salida del colegio a visitar a mi padre al penal de «El Sexto». Me impresionó el color gris del penal, el cual contrastaba con el color ladrillo de «La Penitenciaría», alma gemela del Palacio Negro de Lecumberri en la Ciudad de México. Los guardias republicanos nos revisaron, íbamos en fila india. Nos tocó turno. Me quedé estupefacto tras los barrotes al ver a mi padre al lado de otros presos políticos: flaco, demacrado, luciendo moretones, hablando muy parco, lo que era inusual pero comprensible. Digresión: mi padre en sus evocaciones, recordaba su paso por el penal colonial del «Real Felipe» en el puerto del Callao y las torturas recibidas que afectaron su sistema nervioso y sus bronquios de por vida. Celdilla subterránea de castigo con filtración de agua en la que la única postura posible de descansar el peso de su cuerpo era apoyar sus rodillas sobre el fungoso y húmedo muro de piedra, día con día, semana con semana. Siendo adolescente lo vi pocas veces. Varias de ellas vino a verme a la casa mi abuelo acompañado de su compañero Charles Smith. Ambos participaban en brigadas de agitación y propaganda. Un tema recurrente en los encuentros amicales con Charles a los que me llevaron fue: sus temerarios éxitos de desmontar oficiales de la policía montada y despojarlos de sus sables en el centro histórico de Lima. Se turnaban. Uno se colocaba escondido en el umbral de alguna vieja casona mientras que el otro, provocaba al oficial con gesticulaciones y gritos. El oficial desenvainaba la espada, agarraba las bridas con una sola mano y espoleaba a su caballo para castigar con un sablazo ejemplar al joven retador. El otro salía sorpresivamente del umbral tomando al jinete por sorpresa, alzaba con sus dos manos bota y estribo y lo hacía caer estrepitosamente en el asfalto. Y a salir corriendo en busca de nuevas hazañas callejeras (Ricardo Melgar Bao, testimonio, 21 de junio de 2015).

Mario Tirso Melgar Tizón y Elsa Bao Ormea, década de 1940. Foto: Archivo familiar

Mi bisabuelo Pedro, a quien sus nietos llamaban afectuosamente “tatata”, crio amorosamente a mi padre desde los tres años, junto con mi bisabuela Angélica Tizón Tijero y las tres hermanas menores de mi abuelo Mario: Reneé, Doris y Martha, todas ellas jóvenes solteras en ese entonces. La vida clandestina en la dictadura de Manuel A. Odría no era buen lugar para un infante, aún menos para el primer nieto de la familia.

No obstante, al regresar de su exilio en Argentina, mi bisabuelo enterró sus años de aprista en pos de la redención familiar ante su esposa y sus tres hijas, a quienes había tenido que abandonar de pequeñas, y que esperaron por tan largo tiempo su retorno. Sin embargo, continuamente reafirmaba ante el infante que era mi padre el orgullo que debía sentir por pertenecer a los Melgar, un linaje de defensores de la República. Años más tarde consagró este legado simbólico obsequiándole a mi padre su antiguo retrato de Mariano Melgar, “poeta de los yaravíes”, que yacía como efigie familiar en el dormitorio mi bisabuelo. Fue una de las pocas cosas que mis padres trajeron consigo a México. Como guiño hacia el abuelo que tanto amó, mi padre me puso por segundo nombre Mariana, invocando con ese bautizo los dones fundacionales de sus ancestros.

Entre los proyectos que quedaron pendientes en el tintero de mi papá está el dar esa postergada puntada al gran lienzo de la historia sobre la fase indómita de la APRA, y zurcir a ella la microhistoria del eco transgeneracional que dejó el aprismo antiimperialista en su familia.

Ricardo de 3 años. Carnavales de Lima, 1949. Foto: Archivo familiar

El retrato de Mariano Melgar de Ricardo. Retrato: Archivo familiar

El caleidoscopio de un antropólogo latinoamericanista en la ENAH

El Ricardo Melgar que llegó a México y a la ENAH en 1977 se había formado como antropólogo después de concluir una primera licenciatura en filosofía. Su tesis, orientada hacia la fenomenología, se hiló alrededor de la antropostesia, un término mencionado de manera marginal en los ensayos de ontología del peruano Francisco Miró Quesada. A partir de este concepto, mi papá desarrolló un estudio relacional de las expresiones diversas de la emocionalidad humana, y en particular de la angustia. Esta orientación trazó una mudanza suave, casi predecible, hacia la antropología, tras una breve parada en que cursó un año de psicología clínica, atraído por los seminarios de Carlos Alberto Seguín, insigne impulsor de la tradición hermenéutica en el psicoanálisis, propulsor de las discusiones en torno a la dimensión cultural en el diagnóstico de las enfermedades y la sanación, la medicina social y otros debates que navegaban aguas próximas a los intereses de la antropología médica contemporánea. Mi papá dejaría la psicología cuando los skinnerianos tomaron el control de la facultad.

A su vez, el Ricardo que llegó a México había concluido un proceso de formación como etnógrafo a través del diálogo y registro de la oralidad de los pescadores del Puerto de Tambo de Mora, muchos de ellos afrodescendientes. Registró las dinámicas de su habitar en los márgenes urbanos, o barracones, del puerto mediante una mirada anclada en los albores de la antropología urbana, a la que regresaría algunas décadas después.

Para entonces también había dirigido prácticas de campo. La primera de ellas en 1974, en la cual, junto con Roberto Oyague y 30 estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (de la que mi papá fue profesor entre 1972-1976) se encaminaron a la Cooperativa Agraria de Producción Huando. Aquella práctica buscó estudiar la reconfiguración en la organización campesina que dejó el modelo cooperativista de la Reforma Agraria de 1969. En Huando registrarían las tensiones por la hegemonía de la razón entre el saber letrado y el conocimiento local-cultural, entre el aparato estatal de agrónomos y tecno burócratas y los campesinos cooperativistas, así como la creciente irrupción de liderazgos campesinos de mujeres y el trazo de nuevos circuitos de migración jornalera estacional y redes de distribución de las cosechas.

Ricardo (tercero de izquierda a derecha).Huando, 1972. Foto: Archivo familiar

Otras experiencias de trabajo de campo con comunidades campesinas llevarían a mi padre, esta vez junto con mi madre, a la Cooperativa Agraria Lurinchincha y otras cooperativas azucareras de la costa peruana, así como al corazón de una comunidad huanca de la Sierra Central de Perú. Estas prácticas reflejaban el pulso de una época en la que el estudio de las exhaciendas costeras fue una temática central de investigación que marcó a toda una generación de antropólogos, historiadores y sociólogos peruanos. Ya fuera desde la dimensión de la reconfiguración de la comunidad campesina post-Reforma agraria, los procesos de articulación del Perú-mundo a través de los sistemas de explotación hacendaria de insumos de consumo global, las salvajes cadenas de explotación al interior de las haciendas o las tensiones étnico-raciales entre los sujetos cuyo cuerpo-fuerza sostenían la riqueza de este sistema productivo: indígenas nativos, afrodescendientes, culíes, colonos japoneses y migrantes rurales. Otras investigaciones florecientes en la época se ocuparon desde la historia y la etnohistoria de las otras industrias de explotación global como la minería, el caucho y el guano antes del boom de los fertilizantes químicos. Además del estudio de las cooperativas agrarias mi papá se ocuparía de estudiar la minería en la serranía peruana desde un prisma de larga duración de los legados coloniales, el etnocidio y las movilizaciones del sindicalismo minero. De esas investigaciones habría editado, en conjunto con otros colegas, al menos dos números de ensayos titulados Cuadernos mineros.

Que mi papá llegara a México formado como antropólogo en aula y con experiencia como etnógrafo no era un asunto menor para la Escuela Nacional de Antropología e Historia de finales de la década 1970. Una ENAH cuya matrícula docente de antropólogos se había desplomado y visto sustituida por un estrepitoso oleaje de economistas y politólogos que, en su mayoría, no profesaba cátedra desde una mirada dialogante con la antropología y sus distintas ramas. El vaciamiento de antropólogos de la ENAH tenía distintas causas, algunos de sus renombrados docentes, así como de sus recientes egresados, comenzaron a encaminarse hacia nuevos recintos de formación antropológica que proliferaron en México sin pausa desde la segunda mitad de la década de 1960.[4] Estos nuevos centros aseguraban mejores sueldos y prestaciones que una ENAH cuyo presupuesto había sido castigado desde su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y, sobre todo, a raíz de su estrepitoso divorcio con la antropología oficiosa del indigenismo de Estado. La alianza de oro entre el Estado mexicano y la antropología que le procuró una pasada época de oro y de bonanza fiscal había llegado a su fin. La antropología ya no era más una disciplina clave para las políticas y programas estatales de integración y desarrollo nacional para la resolución del “problema del indio” (que suponía la eliminación de su diferencia cultural y, con ella, su pobreza económica) y la rauda producción de narrativas y simbologías nacionales.

Los legados integracionistas y desindigenizadores de la antropología mexicana serían expuestos, entre otras plataformas, en el conocido manifiesto De eso que llamamos antropología mexicana (1971), que suscitó una llamarada de necesarias críticas a la praxis disciplinaria. Sin embargo, la vergüenza sobre el pasado hizo más sencillo poner entre paréntesis y sumergir en el limbo todo aquello que recordara a la vieja antropología antes que reinventar la ética de una práctica profesional y proponer una forma distinta de relación con los pueblos indígenas. Los estudios en torno a la dimensión cultural de las comunidades indígenas fueron relegados a la periferia y sustituidos por otras dimensiones de investigación y otros sujetos de estudio. Los paradigmas eurocéntricos en torno a las luchas de clases y su contrapeso local anclado en la teoría de la dependencia ocuparon de manera rápida esta vacante. El giro de tuerca se atornilló hacia una nueva trama: los regímenes de desigualdad económica y sus múltiples legados de despojo, entre los cuales las miradas tendieron hacia un nuevo sujeto antropológico representado por el campesinado que resistía al Estado y a la mano invisible del mercado. Sin embargo, los anclajes de las categorías y horizontes interpretativos de esta perspectiva llevarían, en la mayoría de los estudios, a que las tramas de la cultura y de la etnicidad se suprimieran como dimensiones vitales de entendimiento de los sujetos y las problemáticas sociales, pues se consideraron rasgos irrelevantes en la ecuación de la desigualdad y la resistencia.

Sin lugar a dudas en este nuevo horizonte de ideas se escribieron importantes obras para la antropología mexicana, en las que se visibilizan vitales problemáticas agrarias de vieja costura sobre la vida y organización campesina, las cuales habían sido desatendidas por la antropología indigenista. Sin embargo, el clima de la época también favoreció que algunos grupos navegaran desde una mirada ultraortodoxa. Algunos de sus excesos llevaron al acoso y la expulsión de insignes antropólogos. Uno de los casos más conocidos fue el de Ángel Palerm, quien, no obstante era un indiscutible marxista y refugiado republicano del franquismo, no abrevó en las posturas de ciertos grupos que se tomaron una posición hegemónica dentro de la ENAH e instauraron un ala ideológica inquisidora.

Esa etapa crítica de la ENAH no produjo antropólogos, sino pésimos economistas y frustrados dirigentes sociales. La desorganización institucional durante la década llegó a poner en riesgo en carácter profesional de la Antropología, pues la Dirección General de Profesiones invalidó varios títulos expedidos en esta época por la incoherencia entre los planes de estudios y las materias cursadas. La administración escolar carecía de listas de asistencia y registros de calificaciones, los alumnos decidían qué materias llevar y quiénes y cómo debían impartirla, muchas materias se cubrieron a través del sistema de autoestudio[5].

[…] La situación llegó a ser tan grave que tuvo que sanearse drásticamente a fines de los setenta (Olivera, 2018: 138).

Los nuevos territorios institucionales de enseñanza de la antropología proliferaron con la misión de refundar una disciplina que, según se afirmaba, había perdido el rumbo en la ENAH. En ese escenario de contrafuegos llegó mi padre a presentarse a un concurso de oposición que vio anunciado en el periódico, y que implicaba, además de una revisión de su idoneidad curricular, una defensa de candidatura ante una palestra de colegas y el paredón de un aula masiva de estudiantes a quienes debía impartir una clase modelo. Fueron ellos quienes tuvieron la última palabra. El concurso se abrió en torno a la materia de introducción a la antropología.

El Ricardo que ingresó a esa ENAH fue buscando poco a poco, junto con los antropólogos que quedaban en la institución, reantropologizar la currícula y la escuela. La nueva ola de docentes que fue llegando a la ENAH constituyó un nutrido ingreso de antropólogos de Centro y Sudamérica. Algunos de ellos provenían de distintas experiencias de exilio y militancia. Fue una época reconstitutiva de una universidad que se reinventaba hacia nuevos horizontes antropológicos, y en la que las antropologías del sur irrumpían con nuevas preguntas, autores, escuelas, enfoques y metodologías de estudio, que alimentaban la imaginación antropológica al iluminar problemáticas culturales y sociales desde las cuales (re)pensar las de México. Se introducían así autores fundamentales que en México no habían resonado, al menos no con fuerza, debido a los quiebres de circulación de ideas Sur-Norte.

Del ejercicio de estas miradas mi papá articuló los 213 cursos que impartió en la ENAH a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Sus clases privilegiaban una mirada latinoamericana. Debía pensarse desde México y sus autores, pero también desde los antropólogos del sur y de otros linderos geográficos. Algunas de las materias que impartió declaraban un trazo dialogante Norte-Sur en su propio nombre: Antropología política en América Latina, Antropología latinoamericana y Antropología comparada (Andes/Mesoamérica, Nahua-Popoluca),[6]

entre otras.

Además de las materias de antropología social, mi papá también impartió varias materias de historia contemporánea y tuvo participación en el inicio de las discusiones, negociaciones y propuestas de apertura de la licenciatura en historia en la ENAH.

Resulta difícil trazar una separación tajante entre los límites del papel de mi padre en la enseñanza de la antropología, por un lado, y la historia, por el otro, dentro de la ENAH. Mi padre no solo desarrolló en su obra, sino que también procuró pensar la antropología que practicaba en aula y en el trabajo de campo, a partir de un continuo diálogo con la historia social y cultural. De la misma manera, ejerció una historiografía pensada desde las matrices culturales y sociales de los contextos y sus actores, ya sea que se tratara de una historiografía centrada en actores subalternizados de la historia clásica o en el estudio de la historia de las ideas de las izquierdas latinoamericanas y sus exilios, en el espacio transnacionalizado de la vinculación intelectual y acción militante de estas izquierdas en los siglos XIX y XX, o de los de proyectos de utopía y de modernidad alternativa de Nuestra América.

Esta perspectiva plural le permitió impulsar a sus estudiantes a considerar tanto el presente etnográfico como una trama histórica más amplia que no solo servía como contexto, sino que también multiplicaba potenciales dimensiones interpretativas. La construcción antropológica considerada meramente desde el presentismo etnográfico mutilaba aquellos elementos cuya génesis, transformación y resonancia escapan a una mirada centrada en el ahora. Pensar el presente desde la trama histórica, en cambio, permitía hilar epistemologías aparentemente distantes: el dinamismo de la cultura y la reformulación de sus tradiciones, la tensión del relato histórico a través de irrupción de las memorias, etcétera.

A su llegada a la ENAH, mi papá inauguró un seminario para el estudio de las ideas de autores utópicos de distintos movimientos sociales indígenas, campesinos, obreros y urbano-populares. Mi papá buscó reducir la ortodoxia ideológica que se pregonaba en otras aulas con el acercamiento de los estudiantes a las obras pensadores latinoamericanos cribados en distintas tradiciones utópicas: los socialistas románticos de la segunda mitad del siglo XIX, la utopía Aprista, el socialismo indo-americano de José Carlos Mariátegui, los precursores del anarquismo latinoamericano como González Prada, entre otros. También apostó a revisitar las propias tradiciones generadas desde México, como la anarquista de Ricardo Flores Magón, la recepción de la Revolución mexicana entre los intelectuales latinoamericanos y europeos, e impartió cursos sobre los proyectos de utopía indígena en América Latina desde la colonia al siglo XX. Estos horizontes permitían abrir espacios en los que se podía discutir con rigurosidad histórica, filosófica y antropológica las ideas motoras de muchos procesos de movilización histórica en América Latina, así como los contextos sociales, culturales, locales y globales en los que se insertaban. Procuró así una discusión de las ideas desde su riqueza filosófica e histórica, alejada de la ortodoxia calificadora.

La novatada al recién llegado Melgar: el retorno de la ENAH al trabajo de campo

Otra dolencia de la ENAH de finales de la década de 1970 era que no había recibido financiamiento para realizar prácticas de campo desde 1968, aun si el trabajo de campo constituía uno de los fundamentos de la refundación malinowskiniana de la disciplina y el corazón de su especificidad metodológica. Más adelante, la pérdida de esta exclusividad de método, aunada al (des)uso del concepto de cultura entre los antropólogos, levantaría sendas discusiones acerca de la pérdida de identidad de la disciplina.

En ese contexto, a mi papá le tocó, a modo de novatada y de último minuto, que le asignaran la conducción de la primera prácticas de campo con financiamiento económico desde 1968. Dos de los tres profesores que la habían programado desertaron, pero el ejercicio no podía posponerse. Es así que Javier Romero, entonces director de la ENAH, y cuyo nombre bautiza uno de los dos auditorios principales de la universidad, le pidió conducir esa práctica en la Sierra Tarahumara por 45 días. Debía partir en 48 horas, un domingo. Eligió a mi papá para conducirla porque era uno de los pocos antropólogos que había entonces en la ENAH y porque, en tanto recién llegado a la institución, le resultaría difícil negociar una negativa. Mi padre recuerda:

De nada valieron mis razonables argumentos de que yo conocía nada de dicho grupo étnico, y casi nada de Chihuahua, y que tenía pocos meses de residir en México. En esa práctica, la ENAH se jugaba mucho: el reinicio de sus prácticas de campo subsidiadas. Me enteré que el grupo era muy numeroso y que quienes la programaron no sabían un carajo de antropología (dos economistas y una politóloga). El proyecto tenía por título «La realización de la plusvalía en los ejidos forestales de la Tarahumara». Salvo el título, no existía ningún otro dato en el corpus del proyecto. Ejidos y explotación forestal. ¿Realización de la plusvalía en un espacio extractivo? Vaya manera de haber leído El Capital. Esa tarde, en apresurada e intensa búsqueda de alguna obra que me fuera útil, buceé en los acervos de la maravillosa biblioteca que tenía a su alcance la ENAH en la otra ala del primer piso del Museo Nacional de Antropología. Ni un sólo libro encontré en esa ocasión. Revisé varias colecciones de revistas antropológicas y nada. Tomé la colección de Mexican Folkways, esa hermosa revista a la que Francis Toor y Diego Rivera dieron vida. En sus páginas encontré un texto breve y decidor, ilustrado con una fotografía de un rarámuri. Refería el modo y el valor cultural que el juego de pelota en montaña tiene para ellos. La silueta del rarámuri me impresionó. Llegué tarde al depa en que vivía con Hilda. Le conté los aprietos en que estaba y le pedí que me acompañase y se hiciese cargo de un grupo. Hilda, aunque venía de las filas de la literatura, me había acompañado a más de una práctica de campo en el Perú y solía ver detalles importantes que a mí se me escapaban. El sábado me fui a las librerías del sur de la ciudad: Gandhi y otras. En la mesa de novedades de Gandhi, vi un libro acerca de la Tarahumara. Estaba plastificado. Lo compré a ciegas y retorné a nuestro lar. Había que preparar el equipaje para el viaje. No hubo ocasión de ojear el libro y me dije: lo leeré durante el trayecto de más de 20 horas. A las dos horas de haber partido en el autobús de la ENAH tomé el libro y comencé a leerlo. Mi asombro creció al infinito. No comprendía nada. Estaba fuera de juego y me sentí muy mal por ello. Se lo pasé a Hilda, que lo abrió y se puso a reír. Más familiarizada que yo en obras literarias y en autores me dijo: este libro es un texto literario. Narra de manera muy fina y penetrante los «viajes» con peyote del autor. Viaje al país de la Tarahumara, de Antonin Artaud, al decir de Hilda, nos brindaba un gran dato: el consumo ritual del peyote en ese grupo étnico. Luego vino la fase azarosa de tomar posición etnográfica en una localidad serrana muy aislada, Tonachi, previa negociación. No había modo de seguirles el paso, los rarámuris son inalcanzables. Nuestro compromiso de realizar en asamblea comunitaria nuestro informe de campo fue la llave que nos abrió una nueva relación. Descubrimos que la cuestión forestal era realmente muy importante. La tala del bosque afectaba de manera implacable sus modos de vida, su bienestar y, de paso, contraía la biodiversidad: extinción acelerada del venado y de otras especies de la flora y de la fauna. Fue en Tonachi donde me rebautizé como antropólogo y como maestro de antropología. Fue en Tonachi que comencé a mirar de otra manera los árboles y la floresta como fuente de vida y de cultura. Fue en Tonachi, y durante esa práctica de campo, que nacieron amistades profundas, con varios de mis alumnos, más tarde colegas muy distinguidos. (Ricardo Melgar Bao, testimonio, 19 de enero de 2017).

De los documentos fundacionales. Práctica de campo, Chihuahua, 1978. Documento: Archivo familiar

Fue en la Sierra Tarahumara que mi papá renació como antropólogo. Más allá del origen fortuito y no elegido de esa práctica, el viaje representó un hito fundante para la vida de mis padres en México. Mi papá regresaría a la Tarahumara en distintos momentos, entre 1979 y 1980, esta vez mediante proyectos delineados por él en su Seminario de investigación de tesis (nombrados en la ENAH Proyectos de Investigación Formativa o PIFs): Situación indígena en la Tarahumara (1979-1980) y Antropología e historia del noroeste (1980-1982).

Interrumpiría sus investigaciones en la Tarahumara en 1982, tras regresar de una estancia de trabajo de campo para encontrar a mi hermano mayor, quien entonces tenía tres años, excesivamente afligido por su ausencia temporal. Para mi papá esa experiencia, pensada a la luz desde su propia niñez y su vocación de padre amoroso, lo llevó a renunciar a la dirección de más temporadas de investigación en la Tarahumara, y a buscar poblaciones más cerca de la Ciudad de México. Sin embargo, la Tarahuamara continuó siendo un lugar de muchos recuerdos y un espacio narrativo de aventuras antropológicas que nos contaba de tanto en tanto.

A finales de 1970 la Tarahumara era un escenario etnográfico dominado principalmente por la antropología estadounidense, que había insertado lógicas de trabajo distintas a las de las antropologías latinoamericanas; una de ellas bastante discutible: la del pago remunerado por las entrevistas. La reciprocidad, el agradecimiento respetuoso y el intercambio de dones entre etnógrafos y etnografiados es deseable, pero cuando hay una relación económica de por medio se introducen controversias éticas y se establecen relaciones de poder y subordinación patrón-clientelares problemáticas. En ese contexto le presentaron a mi papá a un rarámuri notable en la comunidad, señalado por todos como gran conocedor de la tradición local. Esta persona lanzaba de manera continua anzuelos a mi padre, prometiéndole develar información exquisita o llevarlo a sitios de alto simbolismo a cambio de dinero. “Los gringos se cooperaban, y sin dinero no había recorrido ni entrevista”. Mi papá se rehusaba amablemente. Finalmente, después de muchos días de encuentros fortuitos y breves conversaciones, el notable le mostró a mi padre con orgullo los libros que lo mencionaban y recogían su testimonio como “informante clave”. A cada uno de esos incautos le había inventado una historia distinta sobre la cosmovisión del pueblo. A mi padre le mostró aquellos libros más que como forma de confidencia, como muestra del poder enunciativo que se revertía entre informantes y antropólogos. Los conocimientos que este reconocido rarámuri tenía sobre el mundo de los chabochis (“blancos”, foráneos) le permitían burlar a los antropólogos en su juego. Fue una lección antropológica sobre la autoridad etnográfica que se derrumbaba como certeza y sobre el poder y el arte de la resistencia que existe en la burla y en el juego.

Posteriormente, mi papá abrió otras zonas de investigación en comunidades indígenas y campesinas en el Estado de México a través del “Seminario Movimientos campesinos y resistencia indígena en Acolman, Estado de México”, entre 1982 y 1983. Este seminario derivaba de la breve experiencia de un año que mi papá había tenido en 1980 como profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo. Mi padre abandonó Chapingo cuando comenzó a recibir intimidaciones como parte de las contiendas políticas internas de la universidad. La situación escaló cuando a su materia se inscribió una nutrida falange de antorchistas (militantes de Antorcha Campesina) con el objetivo de sabotear su clase. El curso que debía impartir era sobre movimientos campesinos y mi padre modeló su contenido en torno al mundo periférico (América Latina, Asia); temáticas que dominaba con maestría, y de las que se conocía poco en Chapingo debido al veto nacional-centrista enfocado en el paradigma agrario mexicano o eurocentrado en la experiencia soviética. Aunque mi padre salió victorioso de los ataques antorchistas en su clase, siguió el consejo que le dieron distintos amigos y decidió retirarse para siempre de Chapingo por temor al calibre más violento al que podían escalar esos brazos pro-priistas.

Otros rumbos de trabajo de campo los iniciaría a través de los seminarios “Antropología comparada Andes/Mesoamérica” (1985-1987) y “Antropología comparada de la región nahua-popoluca” (1987-1989, en conjunto con César Huerta Ríos) con temporadas de trabajo de campo entre los popolucas de Veracruz. A una de esas prácticas en Veracruz lo acompañamos mi mamá, mi hermano y yo, que para entonces tenía algunos meses de nacida. Aquella vez nos recibió en colectivo uno de los albergues del Instituto Nacional Indigenista. Una mejora notable de la primera práctica en la Tarahumara, durante la cual, según relato de mis padres, habían dormido en cuevas mientras lograban afianzar mejores relaciones con los pobladores.

Durante sus últimos años de docencia en la ENAH, mi padre regresó a la antropología urbana mediante prácticas de campo en la Ciudad de México en los seminarios “La colonización de la noche en la Ciudad de México” (1996-1997) y el de “La construcción simbólica de las noches urbanas” (1998-2000). Otros trabajos de campo con grupos más pequeños de estudiantes de antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos lo conducirían a los altos de Morelos (principalmente Huitzilac y Coajomulco) entre finales de 1990 y principios del 2000. De todas estas experiencias de trabajo de campo derivarían aristas de su obra escrita.

Finalmente, otra veta antropológica en la que mi papá fue fecundo, navegó en torno a la etnoliteratura, a través de la cual trabajó con pasión sobre la obra de José María Arguedas. Del mismo modo, celebró en la ENAH, junto a Francisco Amezcua y otros colegas, distintas jornadas arguedianas. Aquellos encuentros convocaron a arguedianistas de México y Perú de distintas formaciones disciplinarias. La pasión de mi padre al respecto, además de la temática del Perú profundo, las cosmovisiones indígenas y un universo de lo sensible que retrataban las obras de Arguedas, provenía de una faceta poco conocida de la producción de mi padre: su vocación literaria, una pasión narrativa que compartió desmesuradamente con mi madre. El acercamiento al universo arguediano también evocaba aquellos viajes de mochila por los Andes y “el Perú profundo” que mi papá había emprendido entre el bachillerato y la licenciatura.

Los caminos al Perú profundo, Ricardo (a la derecha), década de 1960. Foto: Archivo familiar

En su recorrido de vida, mi papá dictó más de 371 cátedras en distintos recintos universitarios, dirigió 85 tesis, escribió más de 24 libros científicos (más algunos que siguen en prensa), seis libros de textos compilados, publicó 384 textos entre artículos y capítulos de libros e impartió más de 307 conferencias en distintas tribunas académicas de tres continentes. Sus escritos se tradujeron al chino, inglés, francés e italiano, y fue envestido de distintos reconocimientos. Más allá de la simplicidad de esta fórmula hecha norma para resumir una trayectoria académica y sus resonancias, el eco de la hechura intelectual de mi padre se expresa de manera más tangible en el trazo que su oralidad y escritura características dejó en la formación y el diálogo con numerosas generaciones de antropólogos, historiadores y latinoamericanistas de México, Nuestra América y otras geografías del mundo. Para mi padre la docencia fue su pasión y motor creativo.

Para mi padre, sus estudiantes eran una fuerte red de soporte en distintos momentos de su vida. De la entrañable amistad y complicidad intelectual que generó con varios de ellos, salieron algunos de nuestros tíos simbólicos. La costura de una red de parentesco ficticia es vital para cualquier pequeña familia migrante. Entre sus alumnos, por ejemplo, surgieron los testigos civiles del registro de nacimiento de mi hermano y mío. Entre sus alumnos, también, armaron, sin decirle a mi padre, una colecta para apoyarlo cuando el INAH tardó un año en pagarle su sueldo cuando recién ingresó a la ENAH, pese a sus muchos oficios y la sobrecarga docente que asumía. También sus alumnos se impostaron ante la Secretaría de gobernación cuando, en 1986, a mi padre le llegó un inesperado aviso de abandono expedito de México o cambio de estatus migratorio. La resolución negativa del fallo llevó a mi papá a solicitar la permanencia en México a través de la renuncia a la nacionalidad peruana, y la solicitud de naturalización de él y de mi madre por lazos de descendencia, ya que mi hermano y yo habíamos nacido en suelo mexicano. En ese entonces no existía la doble nacionalidad ni en México ni en Perú, y cuando en los años 1990 se abrió esa discusión en México, motivada por el 10% de mexicanos que radicaban en Estados Unidos, mis padres no pudieron restablecer su nacionalidad de origen.

Carta de apoyo escrita por los estudiantes de Ricardo, 1986. Documento: Archivo familiar

Sin embargo, más allá de la dimensión legal de adscripción ciudadana que le negó una patria a mis padres y les concedió otra, o del afecto escindido entre las dos naciones que marcan la biografía de mis padres, mi papá encarnaba en rojo vivo aquello de “mi patria es el mundo”.

Una trama familiar compartida

Mi papá encarnó al académico de prolífica escritura y de un hilo inagotable de palabras de gran erudición, al hombre de prominente estatura y voz de relámpago capaz de generar un natural silencio en un auditorio lleno. Su voz cautivaba tanto por el tejido de ideas que enunciaba como por la elasticidad envolvente de un habla impostada que transitaba de un tono grave y sonoro hacia un ritmo pausado, íntimo, casi cómplice, con la que generaba escenas de cercanía discursiva y acentuaba los elementos de dimensión sensible. Un legado vocal hecho cuerpo durante los años en que fue dirigente estudiantil y participó de encendidas contiendas de ideas y duelos de discursos por la Federación Universitaria de San Marcos, en el marco de un tiempo que dialogaba con el mundo, suscrito a los giros en la imaginación de la juventud internacional de la segunda mitad de la década de 1960. Pero también, parte de un legado sonoro que emana de los años universitarios en que mi papá escribió y recitó poesía en competidos escenarios literarios y un temprano ejercicio docente ante tan diferentes y retadoras audiencias.

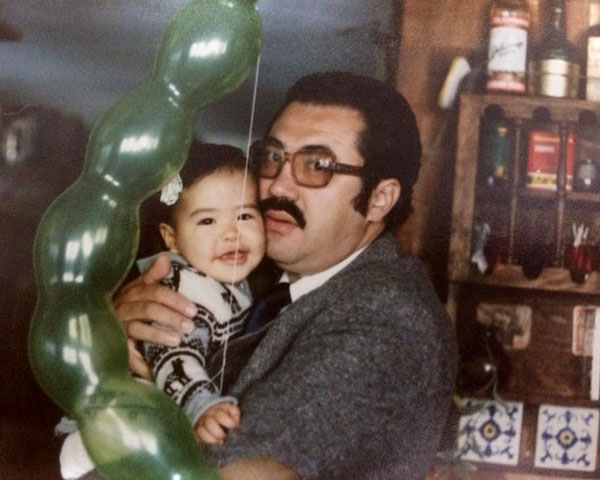

Emiliano Melgar. México, 1980. Foto: Archivo familiar

Papá y yo. México, 1986. Foto: Archivo familiar

Su capacidad de escuchar a los otros, su vasta experiencia de vida y los mundos profundos que construyó a través de inconmensurables lecturas, en tan distintos campos, lo dotaban de un largo hilo de palabras que desenrollaba sobre cualquier tema que se le pusiera en frente. Fue también un académico que siempre encontró, en su quehacer intelectual, tiempo y espacio para adentrarse en un diálogo respetuoso y sin jerarquías. Esto llevó a que a mi papá se le viera circulando tanto en las más ortodoxas y prestigiadas arenas académicas como en escenarios y tribunas de discusión de colectivos, jóvenes estudiantes en formación, iniciativas culturales ciudadanas y espacios emergentes. Ese carácter de alguien a quien ningún espacio le quedaba chico, y para quien no había diálogo que no pudiera enriquecerlo, ciñeron la práctica intelectual de mi padre. Pero, sobre todo, creyó en la defensa de los espacios de enunciación de Nuestra América y en la apuesta de las revistas académicas y culturales de nuestro continente que comenzaban enflaquecer debido al frenesí de la economía de puntajes.

El académico de gesto serio era a la vez el papá que en las vacaciones escolares, aquellas en las que el tiempo y la rutina de la organización familiar se reinventan, conducía diariamente al trabajo con sus hijos, improvisaba juguetes y distractores con la papelería y el mobiliario de su cubículo, e intentaba atenuar las largas jornadas en que su ejercicio docente lo llevaba al salón de clases, a las asesorías con los alumnos o hacia el auditorio donde estaba a punto de impartir una gran conferencia. También era el papá que iba acompañado de su familia a algunos de los recorridos de su trabajo de campo con otros colegas y alumnos, y en ese recorrer-andando iniciaba a sus hijos en la hondura de otros universos culturales.

Ese lazo infantil y adolescente que mi hermano y yo formamos con el Ricardo que además de papá era antropólogo, nos permitió conocerlo en la escena vibrante de una icónica ENAH, en la que fue muy respetado. Esta proximidad con la ENAH alimentó la vocación antropológica que años después elegimos para formarnos sus hijos y que, como un guiño con el pasado, optamos por perseguir en aquella escuela en la que jugamos de niños, encontrando restos de obsidianas entre los cactus y nopales de la gran jardinera del estacionamiento, y leyendo, sentamos en el piso de la librería de la ENAH, atendida por Doña Aurora, aquellos libros infantiles que buscaban desde distintos sellos editoriales descolonizar la imaginación de una infancia que se antojaba disidente.

Camino a la ENAH con el papá Melgar. México, 1991. Foto: Archivo familiar

Quisiera cerrar esta mirada a la vida académica y la dimensión humana de mi padre evocando el recuerdo de mi madre, pues la trayectoria vital e intelectual de Ricardo Melgar Bao no se explican sin ella. Mi madre no solo le brindó el amoroso apoyo cotidiano que le permitió a mi padre cimbrar los cimientos de su obra, sino que también fue una compañera e interlocutora de ideas y de agencias utópicas, que orientó su voz y su escritura hacia una mirada sensible a las dimensiones políticas del género y la importancia de los liderazgos intelectuales femeninos, así como al cariz humano de la vida de los actores. Mi mamá también fue en su agudeza literaria aquella pluma revisora que, a lo largo de varias décadas, disciplinó la escritura de mi padre, y quien sumó junto a él intensas jornadas de desvelo en la confección del universo de biografías intelectuales en torno a las que mi padre centró gran parte de su obra. Así, puedo afirmar que distintas coordenadas del camino de escritura de mi padre se tejen de manera indisociable en plural.

Ricardo e Hilda, Lima, 1970. Foto: Archivo familiar

Bibliografía:

- Tacu, Andreea. 2018. “La estética revolucionaria del esperpento en la novela Tirano Banderas por Ramón María del Valle-Inclán”. En Studia lingüística et philologica In Honorem Magistrae Tudora Sandru Mehedinti. Cracovia: Editura Universitaria, pp.226-237.

- Olivera, B. M. (2019). Mercedes Olivera: Feminismo popular y revolución : entre la militancia y la antropología:antología esencial. Buenos Aires: Clacso.

[1] Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Algunos ejemplares de la revista Xilote que editaba este grupo yacen en los archivos de la AGN de la Ciudad de México.

[3] El esperpento es una de las propuestas estéticas y políticas de Ramón María del Valle-Inclán, que evoca lo grotesco a través de un humor deformante de la realidad. La primera obra signada en esta propuesta fue Luces de Bohemia (1920); sin embargo, en Tirando Banderas. Novela de tierra caliente, publicada en 1926, es que la propuesta adquiere una verdadera dimensión política. Esta novela toma como escenario un país latinoamericano imaginario bajo el mandato de un dictador, también imaginario, el general Don Santos Banderas. “Sin embargo el enfoque de la obra no es perfilar a un tirano individual, sino en denunciar la degradación de la persona por la tiranía. La novela es un ácida sátira social y política, que condena la tiranía militar en los países de Hispanoamérica. En la obra de Valle-Inclán, el carácter satírico, la implícita intención crítica, se manifiesta mediante el esperpento” (Tacu, 2018: 226).

[4] Sobre todo el Departamento de Antropología de la Universidad Iberoamericana en 1966, CIS-INAH (hoy Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) en 1973, el departamento de antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa en 1975, y el Colegio de Michoacán en 1979.

[5] La fase de autogobierno y autoaprendizaje fue una conquista estudiantil emanada de 1968 que se implementó en la ENAH y en otras instancias universitarias, como la facultad de arquitectura de la UNAM. A grandes rasgos, en la ENAH esta figura facultaba a los estudiantes para incidir sobre los contenidos de su formación profesional y la ruta que debía asumir la antropología postindigenista. La nueva antropología debía ser una disciplina vinculada con las problemáticas de la sociedad y el entorno local, y ya no una herramienta de los proyectos de estado o de otros órganos de poder. Así, los estudiantes podrían optar entre cursar las materias propuestas por la institución o demandar el registro de asignaturas que se ajustaran mejor a sus intereses formativos. Para ello podían invitar a profesores externos. Esto, en parte, resultó en el tsunami de economistas y politólogos que ocuparon la ENAH durante esos años. De igual modo, los estudiantes tenían la capacidad de votar por la permanencia o por el veto a sus profesores. Esa agencia estudiantil bien encaminada posibilitó aulas de gran aprendizaje y debate en beneficio del estudiantado y de la disciplina, pero también invitó a que algunos grupos distorsionaran el sentido de su agencia.

[6] Esta última materia la impartió en conjunto con César Huerta Ríos, antropólogo panameño incorporado como docente a la ENAH en la fase de reantropologización de la escuela, y quien se convertiría con el paso de las décadas en un emblemático profesor.