Alternativas al sector turístico: desarrollo local y procesos de autonomía

- Detalles

-

Creado: Sábado, 01 Agosto 2015 06:43

-

Escrito por Miriam Aidé Valladares Martínez

-

Visto: 12085

Introducción

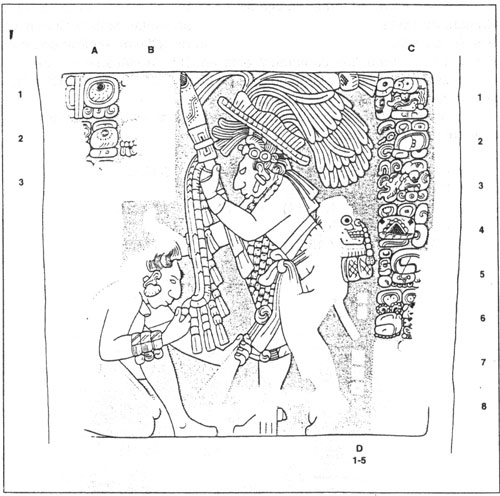

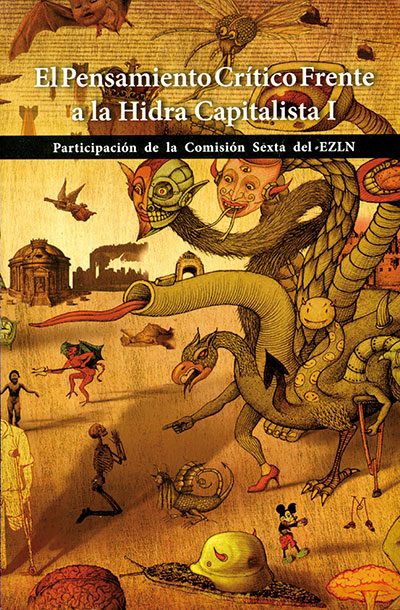

A partir de la ruptura del modelo económico de bienestar en México, los cambios y las modificaciones que ha realizado el Estado a las políticas públicas han sido muchos, en la línea argumentativa de dar continuidad al desarrollo económico del país, encaminándolo con rumbo a la privatización, bajo un orden capitalista subsumido al modelo neoliberal; las reestructuraciones constitucionales, legales, normativas y políticas, han gestado acciones para incorporar al mercado recursos naturales y territorios de uso común; concretando procesos de despojo de bienes mayoritariamente en comunidades rurales e indígenas.

Este texto refiere la implementación de la actividad turística en México, caracterizando el contexto bajo el cual se propone como alternativa de desarrollo; posteriormente, se enuncian algunos enfoques disciplinarios que han abordado las problemáticas que esta actividad conlleva; en seguida, se plantean los puntos propuestos a discusión; primero: la adecuación de la estrategia en torno al discurso político y económico del momento, sin que ésta implique cambios necesarios con base en las demandas sociales. Segundo: la producción social del espacio bajo esquemas de contradicción con el capitalismo que lleva implícito el desarrollo turístico. Tercero: la configuración de sujetos autonómicos como construcción social de territorios alternos al capital, vislumbrando a los mismos como formas de emancipación y libertad, elemento indispensable para garantizar un verdadero desarrollo local y/o endógeno.

.

Antecedentes de Turismo en México

Desde sus inicios en los años 60s, la Organización Mundial del Turismo (OMT) plantea para los entonces llamados países subdesarrollados, tomar al turismo como una opción de desarrollo, enunciando entre sus supuestos beneficios: la baja inversión de capital por la captación de inversión extranjera, la explotación de los recursos naturales y culturales como principal atractivo, la generación de empleos y, aunado a ello, la oportunidad de un acercamiento con los países desarrollados, a fin de obtener de ellos conocimientos y estrategias para finalmente lograr asemejarse a estos.

Finalmente, al Estado mexicano parece haberle convencido la estrategia planteada por la OMT, ya que pese a la forma en que esta ha ido modificándose y permeando en programas sectoriales, políticas publicas, o incluso, instaurándose en la creación de organismos gubernamentales, a lo largo de los años, la estrategia de desarrollo turístico, ha priorizado históricamente la trasformación de zonas rurales, con el fin de potencializarlas turísticamente.

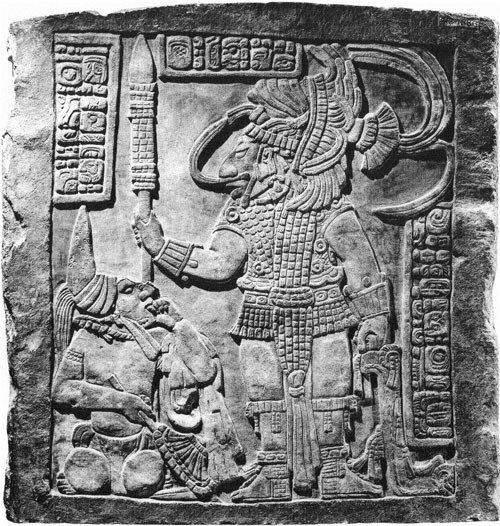

Bahia de Banderas. Fuente: www.mexicocarrental.mx

Como señala Benseny (2007), durante los años sesenta el Estado se abocó a la planificación del turismo, creando centros integralmente planificados.

Uno de sus instrumentos fueron los llamados polos de desarrollo, basados en el crecimiento de una sola actividad económica.

“Así, por decreto se señalan los puntos de interés turístico donde se determinan los sitios propicios para desarrollar los grandes complejos, llamados megaproyectos o polos de desarrollo: Cancún en Quintana Roo, Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero Bahía de Banderas en Nayarit.” (Real, Madera y Olivarria, 2010: 4)

Intentando garantizar una oferta de alto impacto, el gobierno a través de sus instituciones, favoreció un acelerado crecimiento de sector empresarial, incrementando las inversiones privadas en los servicios turísticos y destinando capital del Estado a la mejora de infraestructura.

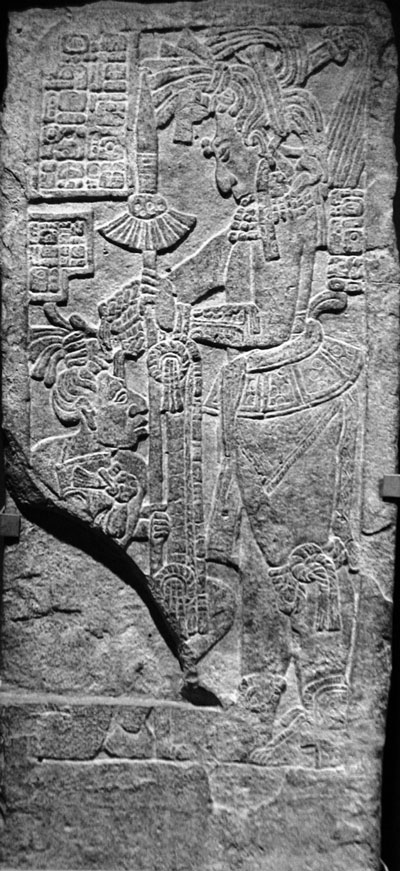

Gustavo Díaz Ordaz. Fuente: www.sinembargo.mx

En 1970 se creó el fideicomiso Bahía de Banderas, siendo el primero en el país con finalidades turístico-habitacionales y en el cual tenían participación los campesinos; éste les permitiría realizar otras actividades diferentes a la agricultura, sin embargo, solo fungió como un instrumento del Estado para concluir la expropiación de tierras, su función era intermediaria; Estado-inversionistas.

El 10 de noviembre del mismo año, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, por decreto de expropiación, declara de utilidad pública el desarrollo habitacional y turístico, en los terrenos que circundaban la Bahía de Banderas, ubicado en las costas de Nayarit y Jalisco.

La expropiación abarco 4,236 has. del municipio de Compostela, comprendiendo 140 km. de playa a lo largo del litoral nayarita, afectando a los ejidos de Sayulita e Higuera Blanca; con radio de acción o efecto directo a los programas agrícolas, ganaderos, pesqueros, industriales, educativos y de vivienda popular de 60 mil has., las tierras expropiadas en conjunto pasaron a ser patrimonio del fideicomiso Bahía de Banderas (Real, Madera, Olivarria, 2010) (Fonseca, 2009)

Posterior al decreto, la primera acción emprendida por el gobierno fue legalizar la tenencia de tierras ejidales como propiedad privada y segundo modificar la Constitución Mexicana para permitir a los capitales extranjeros obtener terrenos en costas de México.

Así, instituciones crediticias se dieron a la tarea de adquirir terrenos para vender posteriormente certificados de participación inmobiliaria a particulares, tanto nacionales como extranjeros, lo que permitía a los capitales privados invertir en forma directa, clara y dentro de la ley. Por consiguiente:

“(…) los pobladores cambiaran de tipo de actividad, así de agricultores o pescadores pasaron a ser trabajadores de la construcción, agroindustria y de servicios, y no siempre en las mejores condiciones laborales, ya que, sobre todo en la industria eran pocas las ocasiones para poner en práctica los conocimientos, debido que se traía personal especializado” (Real, Madera, Olivarria, 2010: 4-8)

El cambio de posición de los pobladores locales en las relaciones de producción fue evidente, estos dejaron de ser los propietarios del territorio, para convertirse en empleados que apoyaran la consolidación del nuevo polo turístico, planificado por el Estado.

Bajo este esquema de orden capitalista, se han introducido en el mercado territorios y bienes comunes utilizados desde tiempos ancestrales por comunidades y poblaciones rurales, despojándolos de espacios geográficos que conforman en la mayoría de los casos, su medio de subsistencia económica y su reproducción cultural.

“En la década de los noventa llegó a Punta Mita una inversión privada de tipo Turístico-condominial, la inmobiliaria DIME adquirió 688.5 has. y a efecto de darle posesión del predio, fue necesario desalojar la comunidad de pescadores asentados en la playa Corral del Risco la cual quedó incluida en el predio ya comprado” (Fonseca, 2009 pp. 9-10)

Pese a que durante más de 40 años en Nayarit las inconformidades de las poblaciones locales se han hecho manifiestas por la privatización de territorios y se han acumulado quejas contra el Fideicomiso Bahía de Banderas, existen acontecimientos en ese estado, que continúan desarrollándose con características similares a los hechos históricos.

Tal es el caso de dos acuerdos, firmados en 2011 por Juan Rafael Elvira Quesada, (Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales), donde se concesionaba para desarrollar un megaproyecto turístico, una superficie en la playa del Rey de 999, 640. 85 metros cuadrados; a Desarrollos Turísticos del Rey S.A. de C.V. y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. de C.V., de quienes no se encontró registro de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nayarit. (Tello, 2011).

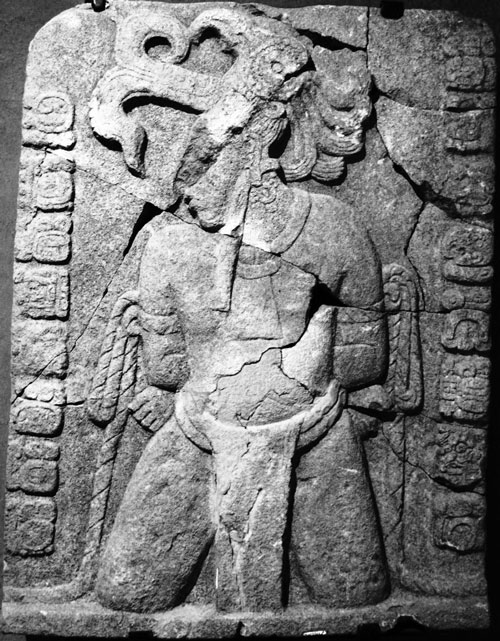

La superficie concesionada, comprende uno de los 5 sitios sagrados del pueblo Wixarika[1], denominado TateiHaramara, el cual está representado por 2 piedras blancas (TateiWaxieve y TateiYukawima) y se localiza en la Isla del Rey, frente al puerto de San Blas, Nayarit.(CDI, 2010)

Campo de golf en Punta Mita. Fuente:www.golfworldresorts_com

En 2007, la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango A.C. había obtenido por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Naturales (SEMARNAT) un permiso transitorio para poder instalar un templo de ceremonia, el cual solo tuvo vigencia de un año, posterior a este, se les exigió un pago bimestral para poder seguir haciendo uso del predio, que durante todo la historia de su pueblo, formó parte de sus bienes comunes.

Durante 2013, el gobierno federal firmó un acuerdo por el que se entregaron 8.3 hectáreas en San Blas a los indígenas, sin embargo, la mayor parte de la Isla del Rey está concesionada, incluso el sitio sagrado figura hoy como un elemento de plusvalía para los terrenos que circuncidan el área geográfica.

Alternativas desde la academia: Diversidad de enfoques

El modelo económico de acumulación ha encontrado en el sector turístico, desde algunas décadas atrás, un nuevo eje para su expansión geográfica y su reproducción espacial, apropiando nuevos territorios y generado al mismo tiempo múltiples problemáticas sociales, las cuales en los últimos años han asumido la necesidad de tratarse bajo un enfoque sistémico y multidisciplinario, contraponiéndose a lo que inicialmente asumía a la actividad turística bajo intereses meramente económicos.

Partiendo entonces, de la preocupación por construir alternativas y/o descifrar los procesos que impactan desde distintas vertientes a las poblaciones o comunidades locales, en las cuales interviene la actividad turística; se han generado investigaciones sociales económicas y antropológicas.

Desde una perspectiva socioeconómica Femke Van, (2013) analizar el impacto del crecimiento del turismo residencial sobre el mercado inmobiliario, el desplazamiento, la exclusión y los cambios espaciales locales en la provincia de Guanacaste, costa noreste de Costa Rica. Realiza un análisis cuantitativo, concluyendo que el turismo residencial, es una importante expresión de la globalización mediante las inversiones transnacionales, se enfoca en transferencia de tierras y en el desarrollo inmobiliario, por lo que puede tener un impacto sobre el acceso a la misma, entre algunos grupos de la población, generando exclusión por el aumento de predios y casos por la privatización.

Integrantes de la Unión Wixarika. Fuente: www.cronicadesociales.org

Una situación parecida en México abordan Real, Olivarría y Madera (2010); presentan como problemática la internacionalización del turismo en el estado de Nayarit, a partir de la implementación del modelo; polos de desarrollo, a través del cual se priorizo en el Estado la captación de inversiones principalmente trasnacionales, y se optó por la modernización de zonas rurales, repercutiendo en la disminución de actividades tradicionales y dentro del ámbito local, estatal y regional, transformando aspectos económicos, sociales y políticos.

El objetivo de este trabajo fue analizar las modificaciones que ha sufrido el estado de Nayarit, desde la implementación de los polos de desarrollo. Se utiliza el método histórico para desarrollar el trabajo, concluyendo que el proceso de transformación turística del Nayarit no ha tomado ni mínimamente en cuenta a las comunidades locales, en aspectos sociales, históricos, culturales ni económicos, por lo que la mayoría de estas, sufrieron impactos negativos; como encarecimiento de la vida, despojo materia y cultural y violación a los derechos humanos, sin que se vislumbrara a corto y mediano plazo una mejora en sus condiciones de vida.

En este mismo sentido Palafox, (2013) en su artículo “El turismo como eje de acumulación” revela el comportamiento de los grupos hoteleros turísticos internacionales y locales, en la zona del Caribe. Comprueba una hipótesis que sostiene, el nuevo rol que tiene la actividad turística como eje de acumulación y que como tal se ha establecido como plataforma para la reproducción del mismo modo de producción; para ello, la globalización económica por medio del libre mercado y la formación de cadenas productivas han contribuido a la formación de grupos turísticos internacionales, que se han expandido en las economías emergentes, a partir de construcción de infraestructura por parte del Estado, quien han facilitado la llegada y consolidación de estos grupos, quienes se apropian del territorio; expandiéndose y diversificándose a través de las Global Commodity Chains.

La socióloga Rhina Roux, (2008) representa un referente actual, de como el capital como forma de dominación, ha revelado en la violencia, el despojo y la destrucción de la comunidad natural, en una constante histórica, concluyendo que la globalización es la actualización de la violencia secular de la modernidad capitalista, ya que incorpora al capital territorios, naturaleza, trabajo y conocimiento, bajo métodos de robo y depredación descritos desde un inicio por Marx; nos habla de una acumulación por despojo, refinada hoy, por las innovaciones científico tecnológicas.

Entrando en materia antropológica Agustín Ávila (2013) profundiza el tema del despojo, valorizando la importancia de los saberes tradicionales de los pueblos originarios; expone la forma en que estos están siendo desplazados por las expansiones de dominio y enriquecimiento mediante la destrucción y el saqueo de la naturaleza, su trabajo sustenta la perdida de la memoria histórica, tras despojar a los pobladores de sus formas habituales de vida, y los espacios territoriales que les permiten reproducirlas.

Así mismo Alicia Castellanos, Jesús Antonio Machuca (Coordinadores del Seminario sobre Antropología y Turismo) y María de la Paloma Escalante, desde sus líneas de investigación han realizado esfuerzos por hacer que el trabajo antropológico mitigue y aporte soluciones al tema de alteridad y turismo.

Desde la corriente crítica, sus análisis se ubican en los procesos de reconfiguración de los espacios geográficos intervenidos turísticamente, el despliegue de identidades y las implicaciones de ello en los cambios culturales, pasando por una cuestión tanto simbólica como estructural.

Adecuación de la estrategia en torno al discurso contemporáneo: sin cambios en el rumbo político y económico de México.

Las reflexiones en torno a la actividad turística, tanto en México como en otros países de América, han ido modificándose, acorde con el discurso internacional, así mismo este permea el diseño estratégico que se debe seguir en materia de desarrollo. Es por ello que así como cuatro décadas atrás se tomo como opción a los polos de desarrollo, desde el 2002, en México el tema de la sustentabilidad ha invadido las agendas públicas sectoriales, emergiendo la propuesta de Turismo de Naturaleza.

Integrada a la teoría del desarrollo sustentable sus premisas buscan: la preservación de la naturaleza, la generación de riqueza y el desarrollo social a través de la responsabilidad intergeneracional, sin embargo, la sustentabilidad que plantea esta nueva modalidad turística, es una retórica de la globalización, en la que prevalecen los intereses empresariales sobre los comunitarios, teniendo como una constante para la oferta; la exclusión social y la apropiación de recursos locales.

La realidad, llamada anteriormente; polos de desarrollo, o actualmente; turismo de naturaleza, no es tan divergente la una de la otra, ya que se conducen bajo patrones muy semejantes; los destinos turísticos son homogeneizados por grupos turísticos, con la finalidad de proveer al turista los espacios y productos mejor enlazados con el discurso contemporáneo.

En ambos casos el papel protagónico del desarrollo queda muy lejos de las poblaciones receptoras de turismo; anteriormente se encontraba en las trasnacionales, actualmente en Asociaciones Civiles, pero finalmente en muy pocos casos bajo las formas y condiciones de diseño y organización comunitaria.

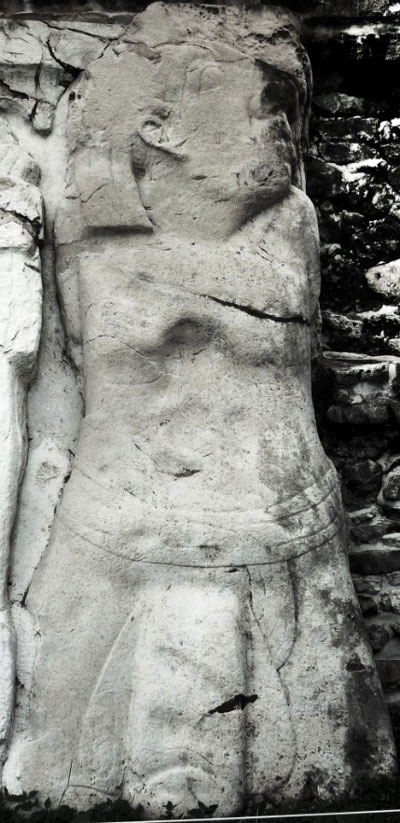

Campesinos. Fuente: www.biodiversidadla.org

La diferencia radica en la forma en que el discurso hegemónico se implanta, pues se presenta ahora tal como lo mencionan Dachary y Arnaiz, (2009): “un modelo creado por los recolonizadores y sus organismos trasnacionales no bélicos –las ONG para reconquistar los pueblos aun no integrados, generando una perspectiva ideológica y no realista” (citado en Pérez et. al., 2011:232). Se busca convertir en guías de turistas y camareros de hoteles a todos aquellos que han producido y reproducido su territorio como espacio vital, enlazándolo culturalmente con las actividades primarias; “ofreciendo a estos, lo que se les niega cuando se trata de actividades agrícolas, asistencia técnica y crédito.” (Monterroso y Zizumbo, 2009, citado en Pérez et. al., 2011:240).

Una de las formas es la reorganización del espacio, que sin posibilidad para dar continuidad a los sistemas y las lógicas comunitarias, irrumpe totalmente en el desarrollo de las capacidades, pues con la reconfiguración del uso tradicional del territorio, no solo se les desaposesiona de un espacio geográfico, sino que se les brinda un espacio dentro de los fines de la expansión del capital colocándoseles desde luego no precisamente en una posición privilegiada.

La producción social del espacio para la generación de sujetos autonómicos.

Muchas poblaciones indígenas y campesinas han quedado vulnerables tras las transformaciones sociales y económicas que se realizan en sus territorios, propiciadas por la estrategia turística gubernamental, ya que este sector económico propiamente dicho ha sido mas que una alternativa de desarrollo; una forma de intervención que irrumpe en las lógicas comunitarias locales, generando contradicción con las nociones existentes en las poblaciones, las cuales se asemejan mas a una concepción de territorio:

“como noción de uso cotidiano, hace referencia al lugar donde pasan las cosas, donde se capta lo real de manera directa, (…) en el territorio se incorporan como componentes, los conceptos de comunidad y sociedad, volviéndose así una categoría donde procesos naturales y sociales se interpenetran”. (Coraggio 2011: 277-282)

Esta visión en ninguna arista logra interceptar con la visión capitalista del territorio, donde como lo expresa Harvey (2004), un determinado espacio es visto como oportunidad de expansión geográfica y reorganización espacial para reproducir el capital, el papel que juega, es vital para la subsistencia del capitalismo.

Muchas comunidades intervenidas por el turismo, como sociedades en construcción de una utopía alterna a este orden, tienen un arraigo distinto con el espacio que habitan y/o del cual hacen uso; éste no esta limitado a la producción económica, la lógica comunitaria, no encuentra su espacio en la acumulación de capital: “existe una visión diferente sobre la ganancia, ya que el resultado de las practicas sociales es la producción de valores para vivir.” (Santiago, 2009:188)

El territorio no es solo una simple delimitación geográfica que se encuentra cargada de elementos que permiten la subsistencia humana, sino avanzando en la interrelación de categorías, se puede comprender las relaciones que surgen entre los individuos y los espacios que estos producen, asociando este termino básicamente a la forma en que se instrumenta ideológicamente el espacio, para reproducir una determinada sociedad.

El espacio tiene un sentido de configuración de la esfera social, al ser el primer plano de interacción; representa el inicio de la construcción misma, fundando las bases para la relación entre los agentes y fijando los principios que darán en un futuro la reproducción de un determinado tipo de sociedad.

En busca de una configuración espacial alterna al capitalismo

“El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino también sobre el espacio, convirtiéndolo en un dominador pero al mismo tiempo en dominado” (Lefebvre, 1974:56).

Gilberto Giménez a través de su teoría de la geografía cultural tiene como eje central de análisis la apropiación del territorio, el cual define como: “el espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicos” (Giménez, 2005: 8).

La apropiación es construida siendo predominantemente utilitaria-funcional, o predominantemente simbólico-cultural. La primera aparece cuando se considera el territorio como mercancía generadora de renta (valor de cambio) y la segunda, cuando se le considera como lugar de inscripción de una historia o de una tradición.

Por ello la concepción del espacio y/o territorio (definido indiferenciadamente dentro de este trabajo); entre la sociedad indígena o campesina; encarna determinadas relaciones sociales, las cuales crean estados de identidad, por el simbolismo que estas han internalizado.

En estas sociedades, la propiedad es una representación meramente comunal, los espacios son bienes comunes y la lógica de su producción no corresponde a la acumulación individualizada, incluso sus sistemas de intercambio van más allá de la mercantilización, ellos producen su territorio en una línea muy distinta a la de la producción capitalista del espacio.

Al igual que la geografía de la acumulación, la geografía cultural requiere hacer uso del territorio, pues se fundamenta en el, constituyendo a este como condición, medio y producto de la reproducción de la sociedad.

Sin embargo los esquemas de concepción son antagónicos, pues para la sociedad indígena o campesina, el territorio es mucho más que un espacio de producción económica, teniendo primordialmente un valor de uso.

Este valor se intervenido cuando los territorios son alcanzados por la expansión geográfica y la reorganización espacial, pues con la reconfiguración del paisaje, la cosmovisión que referenciaba a los ocupantes del espacio se modifica; concretando un proceso de despojo, no simplificado a su forma física, donde los espacios toman un valor de cambio y son puestos en el mercado, tendientes a las inversiones que transformaran su lógica de producción, sino que sumado a ello emerge otro proceso de despojo desde la esfera organización, cultural y política, el cual irrumpe las estructuras del grupo social afectando su identidad: el despojo de la autonomía.

Una manifestación de ello son los movimientos sociales que tienden a surgir cuestionando la comprensión del espacio como valor de cambio y consecuentemente las formas de fragmentación y mercantilización del suelo.

La autonomía etimológicamente en la interpretación de René Kuppe son los arreglos político-legales que conceden a una entidad pública dentro de un Estado, el derecho de actuar independientemente de la influencia directa del poder político central o nacional.

Como explica López y Rivas (2014) “son procesos de resistencia en los cuales etnias pueblos y naciones soterradas recuperan o fortalecen su identidad mediante la reivindicación de su cultura, el ejercicio de derechos colectivos y el establecimiento de estructuras político-administrativas con ámbitos y competencias propios”

Con base en el fundamento otorgado por López y Rivas, lo más preocupante de la reorganización espacial del capital a través del turismo, resulta de la no manifestación de un sujeto autonómico, es decir de un proceso de resistencia entre muchas poblaciones rurales, estos empiezan a asumir los proyectos de turismo de naturaleza como propios, sin dejar espacio a una conciencia futura, donde tras dejar atrás los modos de vida tradicionales, se pierda la concepción identitaria de quienes somos y con ello se deje de comprender la dirección hacia la que estas siendo llevados.

La reorganización espacial que se realiza para abrir espacio a la geografía del capital, irrumpe la cosmovisión local fundamentada en una geografía cultural, por que como señaló Lefebvre (1974): la instauración de lo cotidiano se transfiere para ser una posibilidad de ampliación del consumo, subsumiendo todos los momentos de la vida al mercado.

Se fragmentan esos procesos que definen los espacios, a partir de la cultura y el estilo de vida, por que dejan de permanecer unidos con cierto tipo de coerción estructurada en una suma de fuerzas productivas y de relaciones sociales.

El capitalismo ha encontrado en el turismo otras formas menos bárbaras de absorber territorios, aunque a consideración, con un resultado igualmente violento, que roba los procesos de reproducción de conocimientos locales, apropiando para sus fines, incluso la vida que otros han construido. Bajo el discurso de la sustentabilidad, hoy se despoja de lo que Boege (2009) define como patrimonio biocultural.

En 2001 Andrés Barreda pone en evidencia, tres contratos de bioprospección: el primero firmado entre la Organización de Médicos Indígenas Tradicionales de los Altos de Chiapas (Omietch), El Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Georgia y la empresa Molecular Nature Limited, para la recolecta de miles de variedades de plantas medicinales que se busca explotar comercialmente.

Uno más entre Sandoz y la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (UZACHI) de la Sierra Juárez de Oaxaca, y extrajo miles de muestras de hongos microscópicos de la Sierra Norte de Oaxaca, para investigar, si de los metabolitos secundarios de los mismos podrían obtenerse medicamentos para la cura de enfermedades como el cáncer o el SIDA.

Un instrumento importante para desestructurar a las comunidades de sus procesos autonómicos han sido las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que mas que tener un fin de preservación se conducen con un carácter expansionista, siendo reservorios de riqueza biológica, los cuales desincorporan los elementos naturales de sus vínculos sociales. Dichos espacios, originalmente en México pertenecían a poblaciones indígenas y campesinas, ya que más del 80% que hoy las define, eran territorios de reproducción social comunitaria.

En el estado de Chiapas por ejemplo donde ha surgido el referente más importante de emancipación de la autonomía, casi paralelamente se han constituido múltiples proyectos, que presuponen el desarrollo local alrededor de las ANP, entre los que participan: comunidades lacandonas de Metzabok, Nahá y Lacanjá Chansayab, así como comunidades tzeltales de Nueva Palestina.

La autonomía como libertad

Resulta importante puntualizar que no se pretende desestimar la viabilidad de generar desarrollo turístico en la región chiapaneca, sino por el contrario se considera que el territorio tiene una vocación propicia para el impulso de este, sin embargo se busca establecer un análisis critico, aportando elementos que nos permitan considerar si se realiza en el camino correcto, si este fortalece a los sujetos autonómicos, si los esquemas, las estrategias, las iniciativas y la perspectiva fortalecen el desarrollo local, ya que coincidiendo con López y Gabriel (2008) es imposible un desarrollo sustentable sin una base autonómica.

Cualquier alternativa de desarrollo para los pueblos, la cual pretenda ofrecer solución a los problemas centrales, supone como condición indispensable la plena participación de sus habitantes en: la elaboración, desarrollo, apropiación y conducción del propio proyecto, en cuanto cualquier iniciativa que no surja de ellos mismos corre el riesgo de no responder a sus intereses e idiosincrasia y por tanto, carecer de las raíces que la sostengan o bien de responder a la lógica de urbanización y rompimiento social en aras de la “modernización” económica con un costo irreversible. (López, 2014:84)

No es una coincidencia que la mayoría de los proyectos impulsados por Asociaciones Civiles u Organizaciones no gubernamentales de conservación biológica, tras varios años de operación no logren consolidarse económica y técnicamente, sino por el contrario continúen dependiendo de estas organizaciones para su subsistencia, enfrentando coincidentemente entre ellas dificultades para su operación y comercialización, encontrándose aun vulnerables a la estacionalidad turística y los desastres naturales.

Fuente: www.turismoruralusulutan.wordpress.com

La autonomía como organización humana debe entretejer embrionariamente relaciones horizontales, cooperativas y de reciprocidad, además de una enorme diversidad de formas alternativas: productivas, democráticas y de gestión de los bienes naturales comunes.

La autogestión para el desarrollo es un elemento totalmente imprescindible y conformador de procesos autonómicos, sin ello el turismo nunca garantizara un verdadero desarrollo local, por el contrario estará subsumido a la lógica del capital.

El proyecto Latautonomy sostiene en su hipótesis del equilibrio la afirmación que: en un sistema autonómico –que es un proceso social del cual emerge un nuevo sujeto político– debe existir un equilibrio entre la dimensión política-jurídica, la dimensión cultural-intercultural y la dimensión económica-ecológica. Si un proceso autonómico tiene carencias de una de estas dimensiones (o sobredimensión de otra), existe el peligro de que actores externos (Estado nacional, terratenientes, compañías trasnacionales, etcétera) penetren el sistema, lo subviertan desde adentro y lo destruyan” (Gabriel 2009)

Sin la incorporación de las lógicas y formas de vida locales a los proyectos de desarrollo turístico no existirá equilibrio, dado que la dimensión cultural-intercultural no figura, aun cuando se hable de cada una de estas dimensiones en equilibrio adheridas a las formas de desarrollo turístico, su emersión debe haberse dado en libertad: el desarrollo implica una proceso libertario y autonómico.

Amartya Sen (2000) explica que “el desarrollo debe ser considerado como un proceso de expansión de las libertades reales que disfruta la gente”, sin duda la autodeterminación representan una forma emancipadora de la libertad entre las comunidades, ya que se manifiesta como un reclamo por el respeto a las formas de vida y a las cosmovisiones territoriales.

El territorio representa como menciona López y Rivas (2014) “la base material para la creación de sujetos autonómicos”. Figura como la base de su reproducción social y por tanto de su subsistencia. Como plantea Latautonomy en la hipótesis de territorialidad: cuanto mayor es el control de un sistema o sujeto autonómico sobre un determinado territorio, menor es el peligro de una destrucción masiva de los recursos naturales y, por lo tanto, mas grande la sostenibilidad del sistema.

Para que el desarrollo turístico sea endógeno y se encuentre fundamentado en la territorialidad debe involucrar: conocimientos específicos sobre la utilización de los recursos naturales, (conocimiento local). Cohesión social sobre la base de un bien común culturalmente definido (capital local) y autonomía política en los procesos de decisión.

Conclusiones

Por tanto, la implementación del turismo en zonas rurales, cargadas de valores étnicos, implica desde un enfoque antropológico la capacidad de desarrollo a escala totalmente humana, social y ética, que no se asemeje en ninguna de sus formas al etnocidio.

Toda forma de desarrollo debe partir de la existencia de una necesidad asumida por las comunidades, para poder entrar al desarrollo turístico no como marginado definiéndose a partir de sus carencias, sino por el contrario de sus fortalezas.

La actividad turística debe ser socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y económicamente viable, solo así representara una real y verdadera forma de desarrollo alterna y distante del capitalismo, donde además la autonomía se encuentre inherente.

El turismo comunitario con una visión holística, desde la perspectiva de los conocimientos o saberes locales, podrá contribuir a disminuir la migración hacia las zonas urbanas. El Modelo autonómico podrá generar control y no sólo el derecho al uso de los recursos, de acuerdo con sus propias necesidades y siguiendo sus propias lógicas de producción y consumo.

Debe considerarse al capital social como un núcleo endógeno, ya que el desarrollo desde esta perspectiva inicia a partir de entender la vida cotidiana de las comunidades pero sobre todo de respetar esas formas en las que construyen y reproducen sus sociedades.

El camino aun es largo, sin embargo los procesos autonómicos representan actualmente, una alternativa que nos brinda como a Penélope, la posibilidad de retejer por la noche lo que el capitalismo desteje de día.

Fuentes consultadas

-

Ávila, Agustín (2013). “Turismo y pueblos indígenas de México: despojo y veredas de apropiación comunitaria”, en Patrimonio biocultural, territorio y sociedades afroindoamericanas en movimiento. Noviembre 2015. Buenos Aires: CLACSO, pp. 171-194.

-

Barreda, Andrés (2001). “Biopiratería y resistencia en México”. El cotidiano [En línea] vol. 18, núm. 110, noviembre-diciembre 2001. México: UAM Azcapotzalco, 21-39. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511003 [consultado el 01 de agosto de 2015]

-

Benseny, Graciela. (2007) “El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral” Aportes y Transferencias, Vol. 11, Núm. 2, 2007, pp. 13-34. Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina. Documento electrónico disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27611202 [Consultado el 15 de julio de 2015]

-

Boege, Eckart (2009). El reto de la conservación de la biodiversidad en los territorios de los pueblos indígenas, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. México: CONABIO, pp. 603-649.

-

Castellanos, Alicia, Manchuca, Jesús, Antonio. (2012). Turismo y antropología: miradas del sur y del norte. México:Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

-

CDI (2010). “Informe final de la consulta sobre los lugares sagrados del pueblo Wixarika” Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

-

Coraggio, José Luis (2011). Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital. Quito: Ediciones Abya-Yala.

-

Cordero, Florentino. (2013) “Santos Rentería quiere toda la Isla del Rey para indígenas”. Periódico exprés en Nayarit. 9 de octubre, sección de locales.

-

Femke Van, Noorloos. (2013) “El turismo residencial: ¿acaparamiento de tierras? Un proceso fragmentado de cambio socio-espacial, desplazamiento y exclusión”. Alba sud. Colección Opiniones en Desarrollo; Programa Turismo Responsable, No. 16, agosto de 2013. Catalunya, España. Alba sud. Documento electrónico disponible en: http://www.albasud.org/publicaciones/es/2/articulos [consultado en 7 de julio de 2015]

-

Fonseca, María, Alicia. (2009). “Punta Mita en la dinámica del desarrollo turístico regional.” El periplo sustentable, No.16,enero/junio 2009. México: Universidad Autónoma del Estado de México. pp. 85-108.

-

Gabriel, Leo. (2009) “A la escuela de las autonomías. El proyecto Latautonomy y la política de la diversidad” en Gasparello Giovanna, Quintana Jaime. Otras Geografías Experiencias de autonomías indígenas en México. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. pp. 201-206.

-

Gabriel, Leo y López y Rivas. (2008) El universo autonómico: propuesta para una nueva democracia. México: UAM- Plaza y Valdés.

-

Giménez, Gilberto. (2005) "Cultura, identidad y metropolitanismo global". Revista Mexicana de Sociología, num. julio-septiembre, pp. 483-512 [consultado el 21 de julio de 2015] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32105302

-

Harvey. David, (2004) El nuevo imperialismo, acumulación por desposesión. Socialist Register.

-

López y Rivas, Gilberto (2014) Autonomía de los pueblos indios y zapatismo en México. México: Osean sur.

-

Madera Jesús, Real Maribel, Olivarría Mariela. (2010) “Expropiación y despojo ejidal, el proceso de transformación: ¿“Desarrolloturístico” en Nayarit?” Ponencia presentada al VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, México: Universidad Autónoma de Nayarit.

-

Palafox, Alejandro. (2013) “El turismo como eje de acumulación”. Nomadas. Revista Critica de Ciencias Sociales y Juridicas. Vol. Especial: América Latina, 2013. Compostela: Universidad Complutense de Madrid.pp.161-174 Documento electrónico disponible en: revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/42347 [consultado el 8 de julio de 2015]

-

Pérez, Carlos A. et. al. (2011) “El turismo como intervención e implicaciones para las comunidades rurales”. Gestión turística. [En línea].N° 16, Julio-diciembre 2011. México: Universidad Austral de Chile, 229 - 264. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223322452011 [Consultado en 28 de julio de 2015]

-

Santiago Jorge. (2009). “Construcción de alternativas en las practicas pequeñas: Economía Solidaria” en Gasparello Giovanna, Quintana Jaime. Otras Geografías Experiencias de autonomías indígenas en México. México: Universidad AutónomaMetropolitana, Unidad Iztapalapa. pp. 181-193.

-

Sen, Amartya. (2000) Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta. Traducido por Esther Rabasco y Luis Toharia.

-

Tello Antonio. (2011) “gobierno federal privatiza playa del rey lugar sagrado de los huicholes en Nayarit”. Nayarit en línea. 11 de noviembre, sección sociedad.

[1]Pueblo originario de México, mejor conocido como huichol, quien forma parte de uno de los 4 grupos indígenas que habitan en Durango, Jalisco y Nayarit (CDI, 2010)

Umbrales de la resistencia de los pueblos indígenas frente a las políticas etnocidas en Nuestra América

- Detalles

-

Creado: Sábado, 01 Agosto 2015 06:43

-

Escrito por Ricardo Melgar

-

Visto: 10900

Los movimientos de los pueblos indígenas en Nuestra América durante las últimas décadas han optado por ir más allá del campo político y jurídico de sus respectivos países. Los llamados fueros «nacionales» son para ellos excluyentes de los derechos de quienes pertenecen a la real diversidad etnocultural correspondientes a cada país. La suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y en el ámbito interamericano, ciertas cautelas y competencias por parte de tribunales constitucionales de la región y de los órganos de protección de derechos humanos a cargo de la Comisión (CIDH) y Corte Interamericana ( Corte IDH), han frenado en algo las violaciones e incrementado un poco el reconocimiento de los derechos de la población indígena en América Latina. Las 31 sentencias contra diversos países latinoamericanos por probadas violaciones a pobladores indígenas han sido dictadas durante un arco temporal que va del año 1991 a 2014, y que reproducimos como anexo al final de este artículo. Pocas sentencias ante los agravios reales sufridos por los pueblos originarios, pero simbólicamente significativas por el giro internacional que representan en materia de procuración de justicia. Pasemos revista a algunos escenarios a manera de presentación de umbrales y atisbos sobre estas agudas y densas problemáticas. México, Chile, Guatemala, Honduras y Costa Rica son una justificada muestra del drama continental de los pueblos indígenas.

Fuente: www.noticiasnet.mx

México en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2014, se hizo acreedor a 500 denuncias, la cifra más elevada del continente sobre violaciones a derechos humanos, con alta incidencia indígena.[1] Según datos del año 2013, 8 mil 122 indígenas detenidos seguían en penosa y prolongada espera de atención jurídica, sin contar con defensores conocedores de su lengua y su cultura. Seis años antes, una encuesta a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) certificó que de 586 indígenas consultados, el 82 por ciento confirmó que no contaron con la mediación de un intérprete durante la averiguación previa al juicio desarrollado en su contra.[2] Un año más tarde, la cifra se incrementó a 8,334, según informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al respecto el diario nacional El Economista reseñó la situación: «Con base en datos de la CNDH, los hechos violatorios que más sufren los indígenas son la detención arbitraria, incomunicación, tratos crueles, carencia de intérpretes y defensores públicos que les den asesoría jurídica inmediata; así como de deficiente atención médica.»[3]

Fuente: www.pulsodf.com.mx

Muchas de las detenciones de indígenas ocultan que una de sus principales causas tiene que ver con la resistencia de sus pueblos en defensa de sus tierras amenazadas o usurpadas por las grandes empresas mineras, con la colaboración o franca complicidad gubernamental. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en su informe 2006-2012, intitulado «Entre la política sistémica y las alternativas de vida», ha diagnosticado la problemática de los derechos humanos en Chiapas. Demuestra que durante el sexenio de Felipe Calderón y del Partido Acción Nacional, se permitió que las empresas agromineras exportadoras, ─extranjeras en su gran mayoría─, despojasen a los pueblos indígenas y campesinos de sus tierras. Se auspició igualmente que la estrategia de seguridad nacional y de combate a la delincuencia organizada se utilizase como coartada estatal para violar los derechos de los pueblos indígenas en la región. El panorama no ha cambiado. El 12 de Febrero de 2014, con motivo de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Palenque, acompañado de las secretarias de Turismo y Desarrollo Social, Claudia Ruiz Massieu y Rosario Robles, diversas comunidades, ejidos, municipios y organizaciones indígenas le entregaron a través de su equipo de seguridad, solicitudes y denuncias por escrito. Horas más tarde, descubrieron que todas ellas fueron ninguneadas, arrojadas a campo abierto, desechadas. La retórica formal a favor de los indígenas del actual gobierno representa más de lo mismo. No existe diferencia sustantiva con respecto al gobierno anterior. Procesos parecidos los han vivido los pueblos indígenas de Oaxaca y Guerrero; también los pertenecientes a los demás estados del país.[4] La anunciada «Cruzada contra el Hambre» en zonas indígenas prueba antes que la escasa y errática ayuda alimentaria, el fracaso de las políticas priístas, mientras que los casos de violaciones a los derechos humanos siguen su alarmante alza. El 10 de agosto de 2015, el presidente Peña Nieto, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, anunció la puesta en marcha de la «Estrategia Banderas Blancas», que impulsará un programa de desarrollo de servicios públicos de agua potable, drenaje y electricidad en localidades con más de cien habitantes. [5] Programa poco viable, toda vez que el gobierno federal no ha atendido las denuncias y demandas de los pueblos indígenas contra la contaminación de las aguas y, por ende, la vida por parte de las empresas mineras, reproduciendo la misma omisión cómplice de los gobiernos precedentes. La oferta de agua tiene mucho de señuelo retórico y de promesa irrealizable considerando que el 52 por ciento del territorio nacional está catalogado como árido y semiárido, por lo que las devastadoras sequías son históricamente recurrentes. El saldo de la sequía de 2011, agravado por el impacto de la corriente del “Niño” en la cuenca del Pacífico, fue pavoroso para muchos pueblos indígenas y mestizos: afectó con desigual impacto a 19 de los 32 estados del país y colapsó la producción de frijol y maíz en un área de 2 700 000 hectáreas.[6] De otro lado, el gobierno actual tampoco ha atendido las demandas de las organizaciones y entidades comunitarias acerca de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y los contingentes policiales. El asunto se agrava porque el gobierno mexicano ha impedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interrogue a los militares destacados en Ayotzinapa en torno al asesinato de 3 estudiantes y la desaparición forzada de otros 43 normalistas. ¿Se pueden determinar prioridades gubernamentales sin escuchar las voces de los pueblos indígenas ni las demandas de la ciudadanía en general? En México, está probado que sí.

Padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos. Fuente: www.lajornadajalisco.com.mx

En Chile continúa el largo proceso de militarización y despojo de los territorios mapuche. Bachelet, tanto en su primer gobierno, como en el actual, ha mostrado su faz etnocida, desconociendo los derechos de los mapuches sobre sus tierras ancestrales y los que corresponden a sus libertades civiles. La táctica represora gubernamental contra los líderes comunitarios o de organizaciones indígenas en resistencia, se justifica con la fabricación de delitos: portación de armas, presunto robo de leña o de incendio, desacato y desafío a la autoridad política o policial o incluso terrorismo. Las sucesivas huelgas de hambre de los prisioneros mapuche han concitado la atención y solidaridad de muchas organizaciones humanitarias europeas, norteamericanas o europeas, sin poder lograr frenar y menos revertir las políticas discriminatorias y represivas chilenas. La más reciente data del 3 de abril de 2015, en la prisión de Ongol.[7] No es casual que Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza, calificó la situación como «el Talón de Aquiles de Chile en su tratamiento del tema de los Derechos Humanos» y agregó:

En el censo del año 2002 la cifra era de 4,6%. El disputado censo del año 2012 arrojó una cifra de alrededor de 11%, y la encuesta CASEN sugirió una cifra de 9,1%. Sin embargo, lo que no se cuestiona, es que las cifras de pobreza son especialmente altas para la población indígena. En 2013 la tasa de pobreza por ingreso era cerca de dos veces la de la población no-indígena (23,4% contra 13,5%). En términos de pobreza multidimensional la tasa indígena es de 31,2%. […] La respuesta del Estado de Chile a lo que se reconoce ampliamente como un problema de exclusión, marginalización y discriminación ha sido poco sistemática y especialmente renuente a abordar los principales temas de preocupación.[8]

Mapuches. Fuente: www.hoychile.cl

Mapuches. Fuente: www.hoychile.cl

¿Cuál es el futuro de los mapuches bajo el gobierno de Michelle Bachelet? No otro que la continuación y profundización de las políticas etnocidas, borrando las fronteras entre la dictadura pinochetista y los gobiernos democráticos. La Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, el 13 de enero de 2014, le dirigió a Michelle Bachelet una carta pública solicitándole un cambio de rumbo en la política gubernamental frente a la cuestión mapuche, vísperas del inicio de su segundo mandato presidencial. Entre otras cosas se presentó el siguiente cuadro de ocupación de los territorios Mapuches que transcribimos in extenso por ser de interés público:

En territorio mapuche existe extrema militarización, desconociéndose los derechos básicos de las personas y sus moradas: se observa un control permanente sobre las personas y las rutas; han sido destruidos precarios enseres en los múltiples allanamientos practicados por equipos policiales que ingresan a los hogares a altas horas de la madrugada, agrediendo a familias humildes y deteniendo a alguno de sus integrantes sin fundamento alguno. Recientemente nos hemos alarmado por la detención por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, en Curacautín, de nueve menores de edad, dentro de los cuales se encontraba un niño de apenas tres años de edad; el 13 de diciembre recién pasado, en Traillaco, Panguipulli, la policía pasó un bulldozer sobre una ruca mapuche, dejando así completamente destruida la morada de una familia.

Soldados en territorio mapuche. Fuente: www.abyayalainternacional.wordpress.com

El fortalecimiento de la política represiva y policial se ha traducido en el aumento de la dotación policial, en una mayor cantidad de armamento y equipamiento terrestre y aéreo destinado a las unidades apostadas en propiedades privadas y empresariales. A esto se suma el funcionamiento de los Equipos de Reacción Táctica Antinarcóticos (ERTA) de la Policía de Investigaciones de Chile y las recientemente creadas Patrullas Étnicas que operan en Padre las Casas, Collipulli y Cañete. Sin olvidar que el Estado chileno ha permitido el funcionamiento y actuar impune de guardias de empresas y de civiles armados que se han agrupado al margen de la ley en un llamado Comando Trizano, que propicia “tomar la justicia por sus manos”.[9]

Michelle Bachelet no rectificó esta política. Durante su primer gobierno ya había dados elocuentes muestras de su postura etnocida.

En Guatemala, la posguerra interna a pesar de las declaraciones acerca de la paz, la reconciliación nacional, el respeto a los derechos humanos, los gobiernos democráticos y los poderes fácticos siguen agraviando a los pueblos originarios. El 6 de abril de 2015, Rigoberto Juárez Mateo, Coordinador del Gobierno Plurinacional Ancestral Maya Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti´ y Mestizo, en el territorio Q’anjob’al, les replicó a las autoridades políticas y judiciales guatemaltecas, presentando un cuadro de hechos que en sí mismo es una denuncia y un reclamo.

Solamente en el territtorio Q’anjob’al hay 41 licencias de empresas mineras. Solamente en el territorio Q’anjob’al hay 21 licencias de hidroeléctricas. Las dos van implícitas en hacer uso inadecuado de nuestros bienes naturales. ¿En qué momento se nos consultó? ¿Acudieron a consultarnos? En ningún momento.

Desde el 2005 hasta la fecha se han hecho consultas comunitarias en nuestro territorio, y hemos acudido como autoridades a estas otras autoridades de este Estado para indicarles la manifestación de nuestro pueblo en el sentido de decir: “no a este tipo de empresas”. ¿Se nos ha escuchado o no se nos ha escuchado?

Nuestra calidad de autoridades de nuestras naciones Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti´ se ha dilucidado en otras circunstancias. Dado a lo que hoy acudimos, estamos identificando una manipulación de ideas que nos están inculpando de situaciones que no son ciertas. Y esto ha sido el procedimiento histórico en este sistema en contra de nuestros pueblos, y que hoy no solamente lo estamos poniendo a conocimiento de ustedes, autoridades de justicia, sino que también, espero, que a nivel internacional se sepa que hay una situación prácticamente de violencia, de violación de nuestros derechos de autoridades, al someternos a un proceso, para nosotros, totalmente anómalo.[10]

A treinta y cinco años de los cruentos sucesos en la Embajada de España, se ha sentenciado a 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, jefe de la unidad de asalto y aniquilamiento que incursionó letalmente en dicha legación diplomática.[11] Los demás implicados siguen en libertad. Rigoberta Menchú, a nombre del Grupo de Apoyo Mutuo que aglutinaba a 45 mil familiares de los desaparecidos, el 2 de diciembre de 1999, formalizó su denuncia ante los tribunales de justicia españoles contra ocho militares y políticos guatemaltecos por concepto de genocidio, tortura, asesinato y terrorismo durante el periodo comprendido entre 1962 y 1996. Uno de los casos documentados fue el asalto a la Embajada de España el 31 de enero de 1980, por orden gubernamental Dejó un saldo de 37 mayas asesinados - incluido el padre de Rigoberta- y 14 españoles. Esta denuncia no prosperó, pero si fue en cierto sentido coadyuvante para que iniciase un juicio en la corte guatemalteca. Según un conocido informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico auspiciada por la ONU, a fines del siglo XX, dio como cifra: 200 mil muertos, 93 % de origen maya. [12] Muchos responsables de probados actos de genocidio siguen en libertad, bajo el paraguas protector de la impunidad.

Rigoberto Juárez Mateo. Foto de Nelton Rivera. Fuente: www.guatemalacomunitaria.periodismohumano.com

Chortis y Lencas entre Honduras y Costa Rica. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en días pasados ocupó la sede de la OEA en Tegucigalpa y fundó tal acto de protesta en el siguiente comunicado:

Nos instalamos en esta sede para reafirmarle lo siguiente: 1. Entendemos que uno de los propósitos de la OEA es contribuir a dar seguridad y paz en nuestro continente. Al respecto, le recordamos que en Honduras no hay seguridad ni paz, porque no hay justicia y los corruptos y violentos siguen gozando de total impunidad, entre ellos los que ahora son gobierno. Por eso consideramos indispensable, la gran mayoría del pueblo hondureño, la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, con potestades suficientes para investigar y enjuiciar, con independencia, a las principales estructuras criminales, corruptas y violentas en nuestro país. Ningún diálogo o negociación puede negarnos el derecho a la justicia verdadera.

Tal medida de fuerza fue precedida de una sostenida lucha del pueblo Lenca y del (COPINH) contra el «Proyecto Hidroeléctrica Agua Zarca» a cargo de la corporación china Sinohydro, que dejó un saldo de diez muertos en sus filas, además de muchos heridos y detenidos. Finalmente el pueblo Lenca logró el retiro de la más grande constructora de represas del mundo y la cancelación de su financiamiento por parte del Banco Mundial.[13]

Ocupacion pacífica del COPINH a la sede de la OEA en Tegucigalpa, Honduras. Fuente www.tiempo.hn

Las tradicionales políticas diplomáticas en la región tienen un fuerte sesgo anti-indígena, así lo refrenda también el caso de la Costa Rica de Figueres en 1994, la cual no sólo denegó la petición de asilo de 16 indígenas hondureños chortis y lencas, asediados por el ejército por reivindicar sus tierras: 9 mil hectáreas.[14] Los 16 lencas y chortis hondureños que se encontraban en huelga de hambre en la Embajada de Costa Rica, lo hacían en demanda de asilo político, dado que eran objeto de amenaza de muerte por los terratenientes y ganaderos de Copán, Intibucá y Ocotepeque, por defender sus tierras. Ellos fueron desalojados por el batallón de contrainsurgencia Cobra, con la anuencia del embajador costarricense Manuel Carballo, con un saldo de 3 indígenas heridos. El Comité de Organizaciones Populares e Indígenas de Intibucá denunció la represión. Figueres y su canciller Naranjo justificaron el desalojo de los indígenas y fueron repudiados por una marcha de quince mil indígenas contra este acto y contra la política de Carlos Roberto Reina.[15]

Fuente: www.hondurassolidarity.wordpress.com

Cierre de palabras

Ni la conmemoración de los 500 años de la inserción de nuestro continente y sus pueblos originarios bajo los dominios coloniales y neocoloniales de Occidente, ni el ingreso al tercer milenio, ni los fastos de los bicentenarios de las repúblicas en Nuestra América, han revertido las lógicas de exclusión, explotación, alienación y sojuzgamiento. A pesar de todo ello, los pueblos indígenas, cada vez más diseminados fuera de sus territorios primordiales, siguen resistiendo. Han aprendido a usar las propias armas jurídicas que les brinda el derecho internacional y los intersticios de las reformas constitucionales. Han aprendido también de su experiencia y memoria colectiva, pero también de la antropología para conocer al Otro, esto es, a los mil rostros de la alteridad y de la dominación, y en su propia contradicción, a quienes saben cultivar la solidaridad.

Sentencias de la Corte Interamericana

1) Pueblos Kaliña y Lokono, Suriname. Caso 12.639. Fecha de remisión a la Corte: 26 de enero de 2014

2) Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros, Honduras. Caso 12.761.Fecha de remisión a la Corte: 01 de octubre de 2013.

3) Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012.

4) Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.

5) Caso Rosendo Cantú y Otras Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 225.

6) Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 224.

7) Caso Rosendo Cantú y otras Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

8) Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.

9) Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214.

10) Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de mayo de 2012. Serie C No. 212.

11) Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190.

12) Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185.

13) Caso Escué Zapata. Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de mayo de 2008 Serie C No. 178.

14) Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172

15) Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165.

16) Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.

17) Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2006 Serie C No. 145.

18) Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142.

19) Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141.

20) Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.

21) Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.

22) Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124.

23) Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116.

24) Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105.

25) Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 9.

26) Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79.

27) Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70.

28) Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66.

29) Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.

30) Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14.

31) Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11.

Fuente: CIDH, http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/decisiones/corteidh.asp.

Fuente: www.corteidh.or.cr

[2] Véase el Boletín de la Cámara de Diputados núm 2114 en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_boletines/2013_2013/septiembre_septiembre/25_25/2114_en_mexico_hay_8_mil_122_indigenas_detenidos_en_espera_de_justicia consultado el 11 de abril de 2015.

[3] Reyes, Juan José, «Mayoría de detenciones de indígenas en México son arbitrarias», El Economista, 4 de agosto de 2014.

[5] Sánchez, Enrique, « Conmemora Enrique Peña Nieto Día Internacional de los Pueblos Indígenas», Excélsior, 10 de agosto de 2015.

[6] Esparza, Miguel, «La sequía y la escasez de agua en México. Situación actual y perspectivas futuras», Secuencia, núm. 89, mayo-agosto 2014, p. 197.

[12] La Jornada, Mayo 27 y 28 del 2000.

[14] La Jornada, Julio 29 de 1994.

[15] La Jornada, Agosto 4 de 1997.

Mapuches. Fuente: www.hoychile.cl

Mapuches. Fuente: www.hoychile.cl